Zum Anzeigen dieser Inhalte ist ein JoVE-Abonnement erforderlich. Melden Sie sich an oder starten Sie Ihre kostenlose Testversion.

Method Article

Visualisierung von Östrogenrezeptoren bei Mäusen mit TNBS-induzierter Morbus Crohn mit Immunfluoreszenz

In diesem Artikel

Zusammenfassung

Das Protokoll stellt ein vollständig validiertes TNBS-induziertes murines Modell der Morbus Crohn und Methoden zur Visualisierung von Östrogenrezeptoren durch Immunhistochemie unter Verwendung der Immunfluoreszenz formalinfixierter Dickdarmabschnitte dar, die in Paraffin eingebettet sind.

Zusammenfassung

Morbus Crohn ist die am häufigsten diagnostizierte Art von entzündlicher Darmerkrankung. Chronische Entzündungen, die sich im Darm entwickeln, führen zu Peristalsienstörungen und Schäden an Darmschleimhaut und scheinen mit einem erhöhten Risiko einer neoplastischen Umwandlung des Dickdarms verbunden zu sein. Akkumulierende Beweise deuten darauf hin, dass Östrogene und Östrogen-Rezeptoren nicht nur hormonempfindliche Gewebe beeinflussen, sondern auch andere Gewebe, die nicht direkt mit Östrogenen verwandt sind, wie die Lunge oder dickdarm. Hier beschreiben wir das Protokoll für die erfolgreiche Immunfluoreszenzfärbung von Östrogenrezeptoren im Dickdarm, das aus einem murinen Modell der TNBS-induzierten Morbus Crohn gewonnen wurde. Ein detailliertes Protokoll zur Induktion der Morbus Crohn bei Mäusen und Darmpräparation ist sowie ein schrittweises immunhistochemisches Verfahren mit formalinfixierten Paraffin-eingebetteten Darmabschnitten vorgesehen. Die beschriebenen Methoden sind nicht nur nützlich für Östrogen-Rezeptor-Detektion und Östrogen-Signalisierung Untersuchung in vivo, sondern kann auch auf andere Proteine angewendet werden, die an der Entwicklung von Colitis beteiligt sein können.

Einleitung

Morbus Crohn (CD) ist eine entzündliche Darmerkrankung (IBD), die sich als chronische Darmentzündung manifestiert. Die Ätiologie von CD ist schlecht verstanden, aber es gibt ein paar wichtige Faktoren, die für die CD-Entwicklung verantwortlich zu sein scheinen, einschließlich Darmmikrobiota, und genetische und Umweltfaktoren, wie Ernährung oder Stress1. Für ein besseres Verständnis der Pathogenese der Morbus Crohn wurden mehrere Modelle der Darmentzündung verwendet2,3,4,5,6,7. In diesem Artikel stellen wir Ergebnisse aus einem 2,4,6-Trinitrobenzol-Sulfonsäure (TNBS)-induzierten murinen Modell von CD.

Es wurde dokumentiert, dass Östrogene in der Lage sind, chronischeDarmentzündungen 8,9,10,11,12zu modulieren. Die biologische Aktivität von Östrogenen wird durch Cogat-Rezeptoren vermittelt, darunter kernnukleare Östrogenrezeptoren (ERs), d.h. ER (Gen ESR1) und ER (Gen ESR2), sowie G-Protein-gekoppelte Östrogenrezeptor, d.h. GPER (Gen GPER1), genannt als membrangebundener ER13,14. Es gibt mehrere Methoden zur Bestimmung des Niveaus der Östrogen-Rezeptoren, aber nur wenige können verwendet werden, um sie im Darm zu visualisieren.

Immunhistochemie (IHC) ist eine weit verbreitete Methode in klinischen und grundlegenden Studien zum Nachweis bestimmter Antigene in Zellen oder Geweben mit fluorchromkonjugierten Antikörpern. IHC scheint eine wichtige Methode in der Gewebestrukturvisualisierung zu sein, sowie bei der Identifizierung und Lokalisierung spezifischer Proteine, die für das Verständnis der Entwicklung von Kolitis entscheidend sein können. Hier stellen wir ein vollständiges und validiertes Protokoll zur immunhistochemischen Visualisierung von Östrogenrezeptoren im Darm unter Verwendung von Immunfluoreszenz vor.

Protokoll

Tierexperimentelle Studien wurden mit Zustimmung des Lokalen Ethikausschusses (28/B29/2016) gemäß der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 und institutionellen Empfehlungen durchgeführt.

1. TNBS-induziertes murines Modell der Morbus Crohn

HINWEIS: Dieses Protokoll verwendet männliche BALB/C-Mäuse mit einem Gewicht von 25-28 g. Tiere werden bei einer konstanten Temperatur (22-24 °C) und, relative Luftfeuchtigkeit 55 x 5 %, untergebracht und in einem 12 h Licht/Dunkel-Zyklus mit freiem Zugang zu Standard-Chow-Pellets und Leitungswasser ad libitumgehalten.

- Legen Sie die Maus in die Induktionskammer und schließen Sie den Deckel fest. Die Maus kurz mit Isofluran ansien (25%O2 mitO2-Durchfluss rate bei 1,5-2 L/min).

HINWEIS: Die Atemfrequenz sollte rhythmisch und langsamer als normal bleiben und sich nicht als Reaktion auf einen schädlichen Reiz ändern. - Instill4 mg TNBS in 0,1 ml 30% Ethanol in 0,9% NaCl oder 0,1 ml 30% Ethanol in 0,9% NaCl als Fahrzeugkontrolle in den distalen Dickdarm durch einen Katheter.

HINWEIS: Der Katheter sollte sorgfältig ca. 3 cm in den Anus eingeführt werden. - Überwachen Sie die Maus täglich vom zweiten bis achten Tag auf klinische Parameter wie Körpergewicht, rektale Blutungen, Stuhlkonsistenz und Mortalität.

- Am achten Tag die Maus durch Zervixverrenz einschläfern.

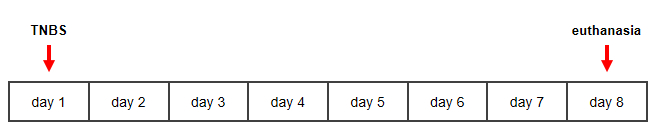

Abbildung 1: Zeitleiste für TNBS-induziertes murines Modell der Morbus Crohn. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

2. Trennung und makroskopische Beurteilung des Dickdarms

HINWEIS: Einen Tag vor der Dickdarmtrennung 100 l Antibiotikum in 1 ml Phosphatpuffer-Saline (PBS) verdünnen und bei 4 °C über Nacht verlassen.

- Reinigen Sie die Haut über dem Bauch mit 75% Ethanol und steriler Gaze.

- Schneiden Sie die Bauchwand vom Brustbein zum Anus mit steriler Schere und Pinzette.

- Schneiden Sie den Doppelpunkt so nah wie möglich an den Anus und Cecum ab.

- Legen Sie den Doppelpunkt auf die Petrischale. Schneiden Sie den Doppelpunkt vom Anus in das Cecum-Ende. Reinigen und waschen Sie den Dickdarm 2-4 Mal in kalter Antibiotika-PBS-Lösung.

- Makroskopische Auswertung mit einem Bremssattel gemäß Tabelle 1.

HINWEIS: Gewebehaftung* und Erythem/Hämorrblutung,Fäkalienblut# und Durchfallunterliegen einer visuellen Beurteilung. * Gewebehaftung mit einer Drei-Punkte-Skala (0: Dickdarm ohne Gewebehaftung, 1: Dickdarm mit mäßiger Gewebehaftung, 2: Dickdarm mit ausgedehnter Gewebehaftung); •basierend auf Abwesenheit (0) oder Vorhandensein (1) von Erythem/Hämorrblutung, Fäkalienblut und Durchfall.

| Haftung* | Erythem/Blutungen# | Fäkalblut# | Durchfall# | Länge des Geschwürs | Kolondicke | Colon-Länge |

| Punkte (0 – 2) | Punkte (0 – 1) | Punkte (0 – 1) | Punkte (0 – 1) | cm/Punkte | mm/Punkte | cm/Punkte |

| 0 – abwesend | 0 – abwesend | 0 – abwesend | 0 – abwesend | 0,5 cm = 0,5 Punkt | n mm = n Punkte | 0 – <10% kürzer als die Steuerung |

| 1 – mäßig | 1 – vorhanden | 1 – vorhanden | 0.5 – leichter/lockerer Hocker | 1 – von 10 bis 20% kürzer als die Steuerung | ||

| 2 – vorhanden | 1 – vorhanden | 2 – über 20% kürzer als die Steuerung |

Tabelle 1: Makroskopische Bewertung des Darms von Mäusen mit TNBS-induziertem Modell der Morbus Crohn.

- Konvertieren Sie die Länge des Geschwürs in Zentimeterin in eine Punktskala, d.h. jeder 0,5 cm Geschwür wird als 0,5 Punkt gezählt. Konvertieren Sie die Dicke des Doppelpunkts in Millimetern in eine Punktskala, d.h. jeder n mm entspricht n Punkten.

- Konvertieren Sie die Länge des Doppelpunkts in Zentimetern auf einer Drei-Punkte-Skala. Die Von jeder Maus mit TNBS-induzierter Morbus erhaltene Dickdarmlänge wird im Verhältnis zur durchschnittlichen Dickdarmlänge für die Kontrollgruppe (0: <10% kürzer als die Kontrolle, 1: 10 bis 20% kürzer als die Kontrolle, 2: über 20% kürzer als die Kontrolle).

- Berechnen Sie die makroskopische Gesamtpunktzahl nach der Gleichung: Gesamtmakroskopische Punktzahl = Haftung (Punkte) + Erythem/Hämorragodes (Punkte) + Fäkalienblut (Punkte) + Durchfall (Punkte) + Länge des Geschwürs (Punkte) + Doppelpunktdicke (Punkte) + Doppelpunktlänge (Punkte).

3. Colon-Probenvorbereitung

- Schneiden Sie den Doppelpunkt in 1-2 cm Fragmente und legen Sie jedes auf Schwamm in einer entsprechend beschrifteten histologischen Kassette.

HINWEIS: Schwämme für histologische Kassetten verhindern die Dickdarmfaltung während der Dehydrierung und Inkubation in flüssigem Paraffin. - Das Dickdarmfragment in 4% Formaldehyd geben und mindestens 24 h bei 4 °C brüten.

- Bereiten und programmieren Sie den Gewebeprozessor für 1 h Inkubation in 50%, 70%, 90%, 95%, 100% Ethanol, Xylol/100% Ethanol (1:1; v/v) und nur Xylol sowie für mindestens 3 h Inkubation in flüssigem Paraffin.

HINWEIS: Die Dehydrierung muss bei steigenden Konzentrationen von Ethanol und Xylol erfolgen, aber die Ethanolkonzentration kann modifiziert werden. Das Xylol/Ethanol-Gemisch wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich. - Übertragen Sie das Doppelpunktfragment in eine histologische Box und legen Sie es in den vorprogrammierten Gewebeprozessor.

- Führen Sie den Gewebeprozessor aus.

- Nach inkubationsschritten das Doppelpunktfragment in eine Metallform geben, so dass sich die beiden Enden des Dickdarms in einer aufrechten Position befinden und ein Drittel der Form mit flüssigem Paraffin füllen.

- Legen Sie die Form für einige Sekunden in den Kühlbereich (-5 °C) und bewegen Sie die Form dann in den Wärmebereich (70 °C). Legen Sie im unteren Teil der histologischen Box und decken Sie das gesamte Doppelpunktfragment mit flüssigem Paraffin ab.

- Lassen Sie die Metallform mit dem Doppelpunktfragment in Paraffin für ein paar Minuten im Kühlbereich. Die Metallform aus dem Paraffinblock nehmen und mindestens 24 h bei 4 °C brüten.

- Entfernen Sie überschüssiges Paraffin aus dem Block und legen Sie es in ein vollautomatisches Drehmikrotom ein.

HINWEIS: Der Paraffinblock kann vor diesem Schritt einige Minuten bei -20 °C gelagert werden. - Schneiden Sie das Doppelpunktfragment in 5 m Abschnitte.

- Den Dickdarmabschnitt in ein auf 40 °C vorgeheiztes Wasserbad übertragen.

- Verwenden Sie die beschriftete Glasrutsche, um den Doppelpunktabschnitt aus dem Wasserbad zu entfernen.

HINWEIS: Die Doppelpunktabschnitte schweben auf dem Wasser. Legen Sie die beschriftete Glasrutsche unter dem Doppelpunktabschnitt ins Wasser und ziehen Sie die Glasrutsche vorsichtig zurück. - Lassen Sie die Glasrutsche für 24 h bei Raumtemperatur. Für eine langfristige Lagerung halten Sie die Glasrutsche bei 4 °C nach 24 h Inkubation bei Raumtemperatur.

4. Immunhistochemie mit Immunfluoreszenzfärbung

HINWEIS: Lassen Sie den Doppelpunktabschnitt während des Eingriffs nicht in schrittzueinem Schritt trocknen.

- Entfernen Sie Paraffin, indem Sie die Glasrutsche in Xylol für 5 min inkubieren. Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.

- Legen Sie die Glasrutsche 5 min in Xylol/100% Ethanol (1:1; v/v). Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.

- Rehydrieren Sie den Dickdarmabschnitt in einer Reihe von abnehmenden Ethanolkonzentrationen, d.h. 70%, 50%, 30% und 10% Ethanol für 5 min. Wiederholen Sie jeden Schritt dreimal.

- Spülen Sie die Glasrutsche unter fließendem Wasser für 5 min.

- Antigen-Rückgewinnungspuffer (10 mM Natriumcitrat; 0,05% Tween 20, pH 6,0) auf 95-98 °C vorheizen und den Glasschlitten in siedender Antigen-Retrievallösung für 10 min erhitzen.

HINWEIS: Der Antigen-Abrufschritt ist optional, wird jedoch empfohlen. Die Entlarvungslösung sollte in Abhängigkeit von dem im Experiment verwendeten Antikörper optimiert werden. - Zeichnen Sie einen Kreis um den Doppelpunktabschnitt mit einem hydrophoben Stift.

HINWEIS: Dieser Schritt ist optional, wird jedoch empfohlen. Der hydrophobe Stift verhindert die Verschwendung von Reagenzien, indem die Flüssigkeit in einem kleinen Volumen im Inneren gepoolt gehalten wird, das den Kreis markiert. - Inkubieren Sie den Abschnitt in 3% Wasserlösung von Wasserstoffperoxidase für 10 min.

- Waschlösung waschen (50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 0,05% Tween 20) für 5 min.

- Inkubationslösung inkubieren (5% normales Ziegenserum; 50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 0,05% Triton X-100) für 1 h bei Raumtemperatur.

HINWEIS: In der Blockierlösung muss das normale Serum von derselben Spezies wie der sekundäre Antikörper stammen. In Phasen, in denen eine Inkubation erforderlich ist, legen Sie die Glasrutsche in eine Feuchtigkeitskammer, um eine übermäßige Verdunstung zu verhindern. - Entfernen Sie die Blockierlösung und fügen Sie 20-50 L Primärantikörper gegen ER, ER oder GPER in 1% Rinderserumalbumin mit 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Triton X-100, hinzu.

HINWEIS: Empfohlene Verdünnungen primärer Antikörper sind in Tabelle 2dargestellt.

| Antikörpertyp | Antikörper gegen | Clonalität | Wirtsarten | Artenreaktivität | Verdünnung |

| Primäre | ER | Polyclonal | Kaninchen | Menschlichen | 1:100 |

| Maus | |||||

| Schildkröte | |||||

| Capybara | |||||

| ER | Polyclonal | Kaninchen | Menschlichen | ||

| Affe | |||||

| Ratte | |||||

| Maus | |||||

| Schafe | |||||

| Schwein | |||||

| GPER | Polyclonal | Kaninchen | Menschlichen | ||

| Ratte | |||||

| Maus | |||||

| Sekundären | DyLight 650 | Polyclonal | Ziege | Kaninchen | 1:250 |

Tabelle 2: Merkmale von Antikörpern.

- Inkubieren Sie mit primärem Antikörper über Nacht bei 4 °C in der Dunkelheit.

- Die Antikörperlösung entfernen und in der Waschlösung (50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 0,05% Tween 20) 5 min waschen. Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.

- Fügen Sie 20-50 l DyLight 650 sekundären Antikörper in 1% Rinderserumalbumin verdünnt (enthält 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.05% Triton X-100). Inkubieren Sie mit sekundärem Antikörper, der bei Dunkelheit 1 h bei Raumtemperatur mit Farbstoff konjugiert wird.

ANMERKUNG: Die empfohlene Verdünnung des sekundären Antikörpers ist in Tabelle 2dargestellt. - Die Antikörperlösung entfernen und in der Waschlösung (50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Tween 20) 5 min waschen. Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.

- Fügen Sie 2% DiOC6(3) in 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl verdünnt und 10 min bei Raumtemperatur bei Dunkelheit inkubieren.

- Entfernen Sie die Lösung und waschen Sie in Waschlösung (50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Tween 20) für 5 min. Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.

- Fügen Sie ein paar Tropfen Glyzerin-basierte Flüssigkeit mit DAPI direkt auf dem Doppelpunkt-Abschnitt und decken Sie sorgfältig mit einem Abdeckungsschlitten. Inkubieren Sie den Doppelpunktabschnitt für mindestens 24 h bei 4 °C.

HINWEIS: Vermeiden Sie Luftblasen, wenn Sie das Gewebe mit dem Deckelschlitten bedecken. - Analysieren Sie den Dickdarmbereich unter konfokaler Mikroskop mit 20x oder 63x Objektiven und Öleintauchen mit spezieller Software.

ANMERKUNG: Tabelle 3 listet die Merkmale der in dieser Studie verwendeten Fluorchrome auf.

| Fluorochome-Typ | Wellenlänge (nm) | Farbstoff | |

| Anregung | Emission | ||

| Dapi | 405 | 460 – 480 | Blau |

| DiOC6 (3) | 485 | 538 – 595 | Grün |

| DyLight 650 | 654 | 660 – 680 | Rot |

Tabelle 3: Merkmale von Fluorchromen.

Ergebnisse

Makroskopische Merkmale von Dickdarmerkrankungen bei Mäusen mit TNBS-induzierter Morbus Crohn

Repräsentative Bilder von Dickdarmen, die von der Kontrolle genommen wurden, und TNBS-behandelten Mäusen sind in Abbildung 2dargestellt. Bei Mäusen mit einem TNBS-induzierten Modell der Morbus Crohn wird die Länge des Dickdarms reduziert, während die Breite des Dickdarms erhöht wird.

Diskussion

Es gibt zahlreiche Tiermodelle für die IBD-Pathophysiologie-Untersuchung, einschließlich genetischer, immunologischer oder spontaner Modelle, sowie chemisch induzierte Modelle15. Unter den verschiedenen Arten von Tiermodellen von Colitis sind chemisch induzierte Modelle wie das in diesem Protokoll beschriebene TNBS-induzierte Modell relativ kostengünstig und leicht zu erhalten. Das TNBS-induzierte murine Modell der Kolitis hat mehrere klinische Symptome im Zusammenhang mit der pathologischen Ba...

Offenlegungen

Die Autoren haben nichts zu verraten.

Danksagungen

Die Arbeit wurde dank der finanziellen Unterstützung der Behörden der Universität Lodz veröffentlicht: Vizerektor für wissenschaftliche Forschung, Vizerektor für nationale und internationale Zusammenarbeit und Dekan der Fakultät für Biologie und Umweltschutz. Damian Jacenik wurde durch Stipendien (2017/24/T/NZ5/00045 und 2015/17/N/NZ5/00336) vom National Science Centre, Polen, unterstützt.

Materialien

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| Animals | |||

| BALB/C mice | University of Lodz | NA | |

| Equipment | |||

| Caliper | VWR | 62379-531 | |

| Cardboard block | NA | NA | |

| Confocal microscope - TCS SP8 | Leica Biosystems | NA | |

| Fully automated rotary microtome - RM2255 | Leica Biosystems | NA | |

| Glass slide | Thermo Scientific | J1800BMNT | |

| Heated Paraffin Embedding Module - EG1150 H | Leica Biosystems | NA | |

| Histological box | Marfour | LN.138747 | |

| Hydrophobic pen | Sigma-Aldrich | Z377821 | |

| Laboratory balance | Radwag | WL-104-0048 | |

| LAS X software | Leica Biosystems | NA | |

| Metal mold | Marfour | CP.5105 | |

| Sterile gauze | NA | NA | |

| Sterile scissor | NA | NA | |

| Sterile tweezer | NA | NA | |

| Tissue processor - TP1020 | Leica Biosystems | NA | |

| Reagents | |||

| 2, 4, 6-trinitrobenzene sulfonic acid | Sigma-Aldrich | 92822 | |

| Bovine serum albumin | Sigma-Aldrich | A3294 | |

| DiOC6 (3) | Sigma-Aldrich | 318426 | |

| DyLight 650 secondary antibody | Abcam | ab96886 | |

| ERα primary antibody | Abcam | ab75635 | |

| ERβ primary antibody | Abcam | ab3576 | |

| Ethanol | Avantor Performance Materials Poland | 396480111 | |

| Formaldehyde | Avantor Performance Materials Poland | 432173111 | |

| GPER primary antibody | Abcam | ab39742 | |

| Hydrochloric acid | Avantor Performance Materials Poland | 575283421 | |

| Hydrogen peroxidase | Avantor Performance Materials Poland | 885193111 | |

| isoflurane (forane) | Baxter | 1001936040 | |

| Normal goat serum | Gibco | 16210064 | |

| Paraffin | Leica Biosystems | 39602012 | |

| Petrie dish | Nest Scientific | 705001 | |

| Phosphate buffer saline | Sigma-Aldrich | P3813 | |

| Physiological saline | Sigma-Aldrich | 7982 | |

| Primocin (antibiotic) | Invitrogen | ant-pm-1 | |

| ProLong Diamond Antifage Mountant with DAPI (glycerol-based liquid with DAPI) | Invitrogen | P36971 | |

| Sodium chloride | Chempur | WE/231-598-3 | |

| Sodium citrate | Avantor Performance Materials Poland | 795780429 | |

| Tris | Avantor Performance Materials Poland | 853470115 | |

| Triton X-100 | Sigma-Aldrich | T8787 | |

| Tween 20 | Sigma-Aldrich | P9416 | |

| Xylene | Avantor Performance Materials Poland | BA0860119 |

Referenzen

- Zhang, Y. Z., Li, Y. Y. Inflammatory bowel disease: pathogenesis. World Journal of Gastroenterology. 20 (1), 91-99 (2014).

- Morris, G. P., et al. Hapten-induced model of chronic inflammation and ulceration in the rat colon. Gastroenterology. 96 (3), 795-803 (1989).

- Okayasu, I., et al. A novel method in the induction of reliable experimental acute and chronic ulcerative colitis in mice. Gastroenterology. 98 (3), 694-702 (1990).

- Boirivant, M., Fuss, I. J., Chu, A., Strober, W. Oxazolone colitis: a murine model of T helper cell type 2 colitis treatable with antibodies to interleukin 4. Journal of Experimental Medicine. 188 (10), 1929-1939 (1998).

- Morrissey, P. J., Charrier, K., Braddy, S., Liggitt, D., Watson, J. D. CD4+ T cells that express high levels of CD45RB induce wasting disease when transferred into congenic severe combined immunodeficient mice. Disease development is prevented by cotransfer of purified CD4+ T cells. Journal of Experimental Medicine. 178 (1), 237-244 (1993).

- Kühn, R., Löhler, J., Rennick, D., Rajewsky, K., Müller, W. Interleukin-10-deficient mice develop chronic enterocolitis. Cell. 75 (2), 263-274 (1993).

- Sundberg, J. P., Elson, C. O., Bedigian, H., Birkenmeier, E. H. Spontaneous, heritable colitis in a new substrain of C3H/HeJ mice. Gastroenterology. 107 (6), 1726-1735 (1994).

- Harnish, D. C., et al. Beneficial effects of estrogen treatment in the HLA-B27 transgenic rat model of inflammatory bowel disease. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. 286 (1), 118-125 (2004).

- Pierdominici, M., et al. Linking estrogen receptor β expression with inflammatory bowel disease activity. Oncotarget. 6 (38), 40443-40451 (2015).

- Włodarczyk, M., et al. G protein-coupled receptor 30 (GPR30) expression pattern in inflammatory bowel disease patients suggests its key role in the inflammatory process. A preliminary study. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 26 (1), 29-35 (2017).

- Mohammad, I., et al. Estrogen receptor α contributes to T cell-mediated autoimmune inflammation by promoting T cell activation and proliferation. Science Signaling. 11 (526), eaap9415 (2018).

- Jacenik, D., et al. G protein-coupled estrogen receptor mediates anti-inflammatory action in Crohn's disease. Scientific Reports. 9 (1), 6749 (2019).

- Prossnitz, E. R., Barton, M. The G protein-coupled estrogen receptor GPER in health and disease. Nature Review Endocrinology. 7 (12), 715-726 (2011).

- Yaşar, P., Ayaz, G., User, S. D., Güpür, G., Muyan, M. Molecular mechanisms of estrogen-estrogen receptor signaling. Reproductive Medicine and Biology. 16 (1), 4-20 (2016).

- Pizarro, T. T., Arseneau, K. O., Bamias, G., Cominelli, F. Mouse models for the study of Crohn's disease. Trends in Molecular Medicine. 9 (5), 218-222 (2003).

- Neurath, M. F., Fuss, I., Kelsall, B. L., Stüber, E., Strober, W. Antibodies to interleukin 12 abrogate established experimental colitis in mice. Journal of Experimental Medicine. 182 (5), 1281-1290 (1995).

- Ikeda, M., et al. Simvastatin attenuates trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis, but not oxazalone-induced colitis. Digestive Diseases and Sciences. 53 (7), 1869-1875 (2007).

- Thavarajah, R., Mudimbaimannar, V. K., Elizabeth, J., Rao, U. K., Ranganathan, K. Chemical and physical basics of routine formaldehyde fixation. Journal of Oral Maxillofacial Pathology. 16 (3), 400-405 (2012).

Nachdrucke und Genehmigungen

Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden

Genehmigung beantragenThis article has been published

Video Coming Soon

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten