In una reazione di precipitazione, le soluzioni acquose di sali solubili reagiscono per dare un composto ionico insolubile - il precipitato. La reazione si verifica quando ioni caricati in modo opposto in soluzione superano la loro attrazione per l'acqua e si legano l'uno all'altro, formando un precipitato che si separa dalla soluzione. Poiché tali reazioni comportano lo scambio di ioni tra composti ionici in soluzione acquosa, sono anche indicate come doppio spostamento, doppia sostituzione, reazioni di scambio o reazioni di metatesi (greco per "trasporre"). Una reazione di precipitazione è usata come tecnica di analisi per identificare gli ioni metallici in un composto e metodi gravimetrici per determinare la composizione della materia.

La misura in cui una sostanza può essere sciolta in acqua, o qualsiasi solvente, è espressa quantitativamente come la sua solubilità, definita come la concentrazione massima di una sostanza che può essere raggiunta in determinate condizioni. Si dice che le sostanze con solubilità relativamente grandi siano solubili. Una sostanza precipiterà quando le condizioni della soluzione sono tali che la sua concentrazione supera la sua solubilità. Si dice che le sostanze con solubilità relativamente basse siano insolubili, e queste sono le sostanze che precipitano prontamente dalla soluzione.

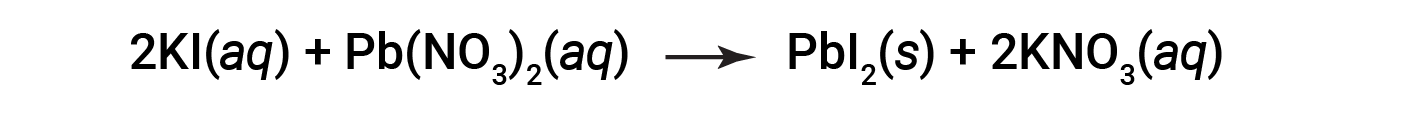

Ad esempio, la precipitazione si osserva quando si mescolano soluzioni di ioduro di potassio e nitrato di piombo, con conseguente formazione di ioduro di piombo solido:

Questa osservazione è coerente con le linee guida sulla solubilità: l'unico composto insolubile tra tutti gli interessati è lo ioduro di piombo, una delle eccezioni alla solubilità generale dei sali di ioduro.

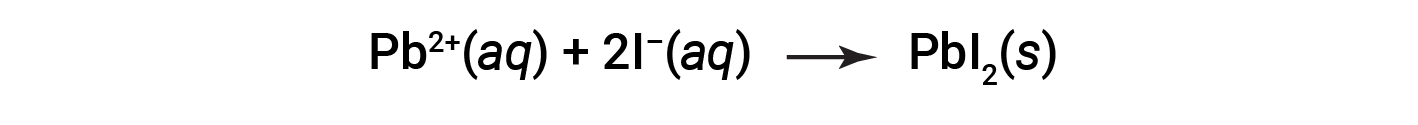

L'equazione ionica netta che rappresenta questa reazione è:

Le linee guida sulla solubilità possono essere utilizzate per prevedere se una reazione di precipitazione si verificherà quando le soluzioni di composti ionici solubili vengono mescolate insieme. È semplicemente necessario identificare tutti gli ioni presenti nella soluzione e quindi considerare se un possibile accoppiamento cation-anione potrebbe provocare un composto insolubile.

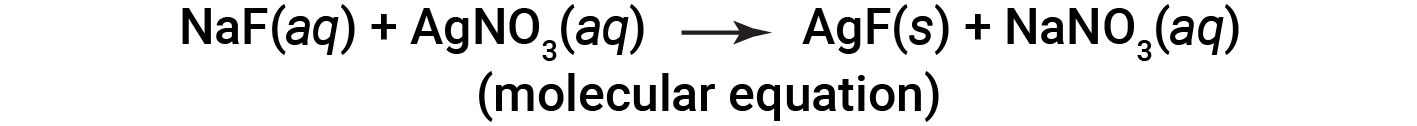

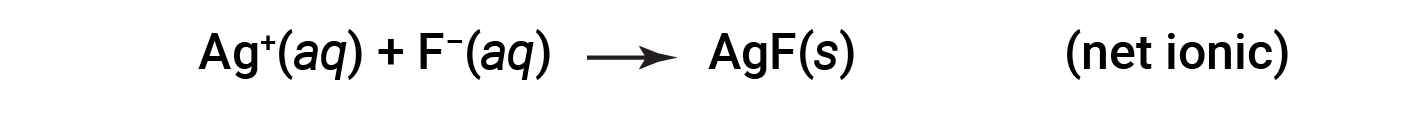

Ad esempio, le soluzioni di miscelazione di nitrato d'argento e fluoruro di sodio produrranno unasoluzionecontenente ioni Ag+, NO 3−, Na+e F −. A parte i due composti ionici originariamente presenti nelle soluzioni, AgNO3 e NaF, due composti ionici aggiuntivi possono essere derivati da questa raccolta di ioni: NaNO3 e AgF. Le linee guida sulla solubilità indicano che tutti i sali di nitrato sono solubili, ma che l'AgF è una delle eccezioni alla solubilità generale dei sali di fluoruro. Si prevede quindi che si verifichi una reazione di precipitazione, come descritto dalle seguenti equazioni:

Questo testo è adattato da OpenStax Chemistry 2e, Sezione 4.2: Classificare le reazioni chimiche.

Dal capitolo 4:

Now Playing

4.9 : Reazioni di precipitazione

Quantità chimiche e reazioni acquose

49.7K Visualizzazioni

4.1 : Stechiometria di reazione

Quantità chimiche e reazioni acquose

63.1K Visualizzazioni

4.2 : Reagente limitante

Quantità chimiche e reazioni acquose

56.0K Visualizzazioni

4.3 : Resa di reazione

Quantità chimiche e reazioni acquose

47.1K Visualizzazioni

4.4 : Proprietà generali delle soluzioni

Quantità chimiche e reazioni acquose

29.7K Visualizzazioni

4.5 : Concentrazione e diluizione della soluzione

Quantità chimiche e reazioni acquose

83.1K Visualizzazioni

4.6 : Soluzioni elettrolitiche e non elettrolitiche

Quantità chimiche e reazioni acquose

61.7K Visualizzazioni

4.7 : Solubilità dei composti ionici

Quantità chimiche e reazioni acquose

61.6K Visualizzazioni

4.8 : Reazioni chimiche in soluzioni acquose

Quantità chimiche e reazioni acquose

59.0K Visualizzazioni

4.10 : Reazioni di ossidazione-riduzione

Quantità chimiche e reazioni acquose

63.6K Visualizzazioni

4.11 : Numeri di ossidazione

Quantità chimiche e reazioni acquose

36.2K Visualizzazioni

4.12 : Acidi, basi e reazioni di neutralizzazione

Quantità chimiche e reazioni acquose

54.0K Visualizzazioni

4.13 : Reazioni di Sintesi e di decomposizione

Quantità chimiche e reazioni acquose

31.6K Visualizzazioni