15.1 : ブレンステッド・ローリーの酸塩基理論

酸塩基反応の分類は、かなり古くから研究されています。1680年、ロバート・ボイルは、酸の溶液が多くの物質を溶かすことや、ある種の天然染料の色を変えること、そしてアルカリ(塩基)の溶液と接触するとこれらの特性が失われることなどを報告しました。18世紀には、酸は酸味があり、石灰岩と反応してガス状物質(現在のCO2)を発生させ、アルカリと相互作用して中性物質を形成することが認識されていました。1815年、ハンフリー・デイビーは、酸には水素が必須であることを明らかにし、現代の酸塩基の概念の発展に大きく貢献しました。同じ頃、ジョゼフ・ルイ・ゲイ=リュサックは、「酸は塩基を中和できる物質であり、この2つの物質は相補的に定義しなければならない」と結論づけました。1884年、スヴァンテ・アレニウスは、水に溶けて水素の陽イオン(現在はヒドロニウムイオンと認識されている)が発生する化合物を酸、水に溶けて水酸化物イオンが発生する化合物を塩基と定義し、水素の重要性をあらためて強調しました。

ブレンステッド・ローリーの酸性と塩基性

ヨハネス・ブレンステッドとトーマス・ローリーは1923年に、酸と塩基を水素イオン(H+)の移動によって定義するという、より一般化された説明を提案しました。(この水素イオンは、単にプロトンと呼ばれることもあります。)他の化合物にプロトンを供与する化合物をブレンステッド・ローリー酸と呼び、プロトンを受容する化合物をブレンステッド・ローリー塩基と呼びます。酸・塩基反応とは、つまり、水素イオンがドナー(酸)からアクセプター(塩基)に移動することです。

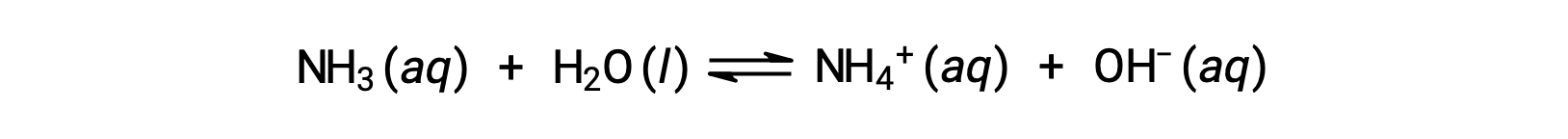

共役対の概念は、ブレンステッド・ローリーの酸塩基反応(およびその他の可逆反応)を説明するのに役立ちます。酸がH+を供与すると、残った種は逆反応でプロトン受容体として反応するため、酸の共役塩基と呼ばれます。同様に、塩基がH+を受容すると、その共役の酸に変換されます。水とアンモニアの反応は、この考えを以下のように示しています。

順方向では、水はアンモニアに水素イオンを供与して酸として作用し、続いて水の共役塩基である水酸化物イオン(OH−)となります。アンモニアは、この水素イオンを受け入れることで塩基として働き、アンモニアの共役酸であるアンモニウムイオン(NH4+)になります。逆に、水酸化物イオンは塩基として働き、アンモニウムイオンから水素イオンを受け取り、酸として働きます。

強酸と強塩基は水溶液中で完全に電離し、その共役酸と共役塩基は極めて弱いです。そのため、それぞれ水素イオンを供与したり受容したりして逆の反応を起こすことができないため、水溶液中では強酸と強塩基の反応は基本的に完結します。一方、弱酸と弱塩基は水溶液中で部分的に電離し、それぞれ弱共役塩基と弱共役酸を生成します。この弱共役酸または弱共役塩基は逆の反応を起こすことが出来るため、弱酸と弱塩基の反応は、弱酸と弱塩基の相対的な強さに応じて平衡に達します。つまり、酸が強ければ同じように弱い共役塩基が生成され、塩基が強ければ同じように弱い共役酸が生成され、その逆もまた然りです。Table 1は、さまざまな共役酸と塩基のペアの関係を示しています。

| 強酸 | 非常に弱い共役塩基 |

| HCl | Cl− |

| HNO3 | NO3− |

| 弱酸 | 弱い共役塩基 |

| HF | F− |

| NH4+ | NH3 |

| 非常に弱い酸 | 強い共役塩基 |

| OH− | O2− |

| CH4 | CH3− |

Table 1: いくつかの酸-塩基共役対の相対的な強さ

上記の文章は以下から引用しました。 Openstax, Chemistry 2e, Section 14.4 Brønsted-Lowry Acid and Bases.

章から 15:

Now Playing

15.1 : ブレンステッド・ローリーの酸塩基理論

酸・塩基

91.0K 閲覧数

15.2 : 酸/塩基強度及び解離定数

酸・塩基

60.2K 閲覧数

15.3 : 水:ブレンステッド・ローリーの酸塩基理論

酸・塩基

50.1K 閲覧数

15.4 : pHスケール

酸・塩基

68.4K 閲覧数

15.5 : 共役酸塩基対の相対強度

酸・塩基

45.3K 閲覧数

15.6 : 強酸、強塩基性溶液

酸・塩基

31.4K 閲覧数

15.7 : 弱酸性溶液

酸・塩基

37.6K 閲覧数

15.8 : 弱塩基性溶液

酸・塩基

22.5K 閲覧数

15.9 : 酸の混合物

酸・塩基

19.6K 閲覧数

15.10 : 酸・塩基性イオン

酸・塩基

23.6K 閲覧数

15.11 : 塩水溶液のpHの決定

酸・塩基

43.3K 閲覧数

15.12 : 多価酸

酸・塩基

29.0K 閲覧数

15.13 : 酸性強度と分子構造

酸・塩基

30.8K 閲覧数

15.14 : ルイス酸及びルイス塩基

酸・塩基

43.5K 閲覧数

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved