核化学とは、原子核の構造変化を伴う反応を研究する学問です。原子の原子核は、陽子と中性子から構成されています。原子核の中の陽子の数を元素の原子番号(Z)といい、陽子の数と中性子の数の合計を質量数(A)といいます。原子番号が同じで質量数が異なる原子は、同じ元素の同位体といいます。

ある元素の核種は、特定の数の陽子と中性子を持ち、特定の核エネルギー状態です。 ここで、Xは元素記号、Aは質量数、Zは原子番号を表しています。また、核種を表す略記法がいくつかあり、その多くは原子番号を省略しています。例えば、

ここで、Xは元素記号、Aは質量数、Zは原子番号を表しています。また、核種を表す略記法がいくつかあり、その多くは原子番号を省略しています。例えば、 は、炭素14、C-14、または14Cと書かれることがあります。

は、炭素14、C-14、または14Cと書かれることがあります。

その核種が一時的な励起状態にある場合は、通常、アスタリスクで示されます。また、準安定状態と呼ばれる長寿命の励起状態にある場合は、質量数に ‘m’を加えて表示します。例えば、同位体のテクネチウム99は基底状態:  と、準安定状態:

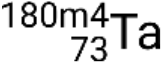

と、準安定状態:  で存在しています。ある同位体に複数の準安定状態がある場合は、エネルギーの高い順に番号が付けられています。例えば、タンタル-180という同位体には5つの核種があります。 基底状態:

で存在しています。ある同位体に複数の準安定状態がある場合は、エネルギーの高い順に番号が付けられています。例えば、タンタル-180という同位体には5つの核種があります。 基底状態:  と、準安定状態:

と、準安定状態:  ,

,  ,

,  , and

, and  .

.

核反応とは、原子核の原子番号、質量数、核エネルギー状態の変化を介して、1つまたは複数の核種が別の核種に変化する反応のことです。核反応を記述するには、反応に関与する核種と粒子を記述した式を用います。化学反応と同様に、核反応も質量保存則に従う。すなわち、反応物の質量数の合計は、生成物の質量数の合計に等しくなります。

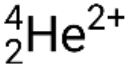

核反応には、さまざまな粒子や光子が関与します。最も一般的なものは、高エネルギーのヘリウム4原子核でもあるアルファ粒子 (α or  ), ; 電子でもあるベータ粒子 (β), (e− or β−) そして陽電子 (e+ or β+); ガンマ線 (γ); 中性子 (

), ; 電子でもあるベータ粒子 (β), (e− or β−) そして陽電子 (e+ or β+); ガンマ線 (γ); 中性子 ( ); そして陽子である (p+ or

); そして陽子である (p+ or  )。

)。

ある核種はいつまでもそのままの状態、つまり安定していますが、ある核種は自然に他の核種に変化する、つまり不安定です。不安定な核種が自発的に別の核種に変化することを放射性崩壊といいます。不安定な核種を「親核種」、崩壊してできた核種を「娘核種」といいます。娘核種は安定している場合もあれば、自ら崩壊する場合もあります。

上記の文章は以下から引用しました。Openstax, Chemistry 2e, Section 21.1: Nuclear Structure and Stability and Openstax, Chemistry 2e, Section 21.2: Nuclear Equations.

追加情報

IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). Online version (2019-) created by S. J. Chalk. https://doi.org/10.1351/goldbook. Accessed 2021-01-10

International Atomic Energy Agency, Nuclear Data Section. Live Chart of Nuclides. https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html. Accessed 2021-01-10

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved