SDS-PAGEを用いたタンパク質の分離

概要

ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動、すなわちSDS-PAGEはタンパク質の大きさすなわち分子量に基づきタンパク質を分離する手法であり広く利用されています。SDSは陰イオン性界面活性剤であり、タンパク質の電荷を一定にし、形を直鎖状にするために用いられます。SDSとタンパク質の複合体をポリアクリルアミドゲルにロードし電気泳動すると、その複合体の分離が始まります。与えられた電場によりSDSとタンパク質の複合体は陽極へ移動していきます。そのとき分子量の大きいタンパク質は小さいものよりもゆっくりと動きます。目的のタンパク質の分子量を確認するために分子量マーカーをサンプルと同時に泳動します。

このビデオでは、まずSDS-PAGEの背景を紹介し、その後その手法を段階的に説明しています。その中でポリアクリルアミドの濃度やゲルにかける適切な電圧など様々な実験パラメーターについても説明しています。さらにクマシー染色や銀染色のような染色法に加え、二次元電気泳動法も紹介しています。

手順

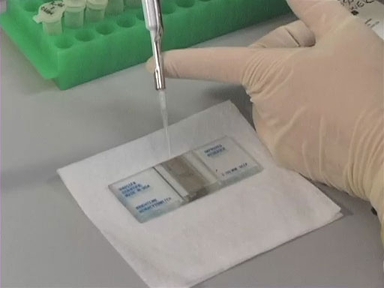

SDS-PAGEは分子量によりタンパク質を分離する手法であり、多くの研究者が利用します。この手法はイムノブロッティングなどの様々なタンパク質分析法の第一段階となります。この手法自体でもタンパク質の大きさや純度の評価に役立ちます。

SDS-PAGE法を理解するためにまず基本原理を知っておきましょう。SDS-PAGEとは、ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動の略です。ドデシル硫酸ナトリウムつまりSDSは陰イオン性界面活性剤であり、負電荷をもつ親水基と中性の疎水性鎖で構成されています。

タンパク質1g当たりSDS 1.4gの割合で、疎水性鎖とタンパク質が結合します。 これにより電気泳動で分子量による分離が可能になります。

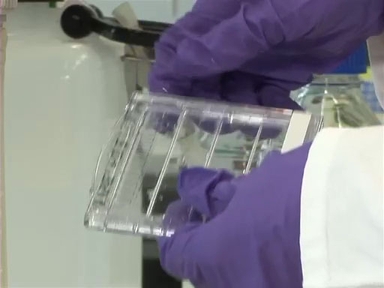

ポリアクリルアミドゲル電気泳動にはポリアクリルアミドを成分とするハイドロゲルを使用します。

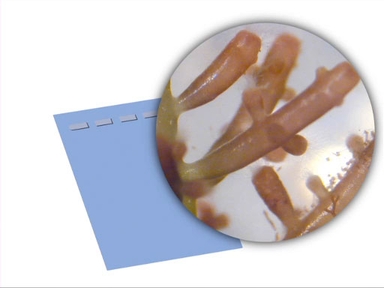

ポリアクリルアミドは重合体であり、タンパク質を分離できます。ゲル濃度が高いところでは電気泳動によるタンパク質の動きが遅くなります。

対象物を移動させるために一様な電場を用いるこの手法を電気泳動と

スキップ先...

このコレクションのビデオ:

Now Playing

SDS-PAGEを用いたタンパク質の分離

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

478.5K 閲覧数

血球計算盤を利用した細胞数の数え方

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

223.0K 閲覧数

細胞の継代

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

191.5K 閲覧数

PCR法: ポリメラーゼ連鎖反応

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

722.1K 閲覧数

DNAのゲル電気泳動

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

605.1K 閲覧数

バクテリアの形質転換: ヒートショック法

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

736.2K 閲覧数

バクテリアの形質転換: エレクトロポレーション法

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

115.2K 閲覧数

ELISA法

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

252.4K 閲覧数

プラスミドの精製

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

307.6K 閲覧数

ゲルを用いた精製

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

109.8K 閲覧数

ウエスタンブロット法

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

503.4K 閲覧数

トランスフェクション入門

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

170.1K 閲覧数

DNAのライゲーション反応

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

189.0K 閲覧数

制限酵素処理

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

285.1K 閲覧数

分子クローニング

Basic Methods in Cellular and Molecular Biology

376.5K 閲覧数

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved