Method Article

Durchführung der intracochlearen Elektrokochleographie während der Cochlea-Implantation

In diesem Artikel

Zusammenfassung

Die Elektrokochleographie (ECochG) misst Innenohrpotentiale, die als Reaktion auf akustische Stimulation erzeugt werden. Bei Cochlea-Implantat-Kandidaten (CI) können solche Innenohrpotentiale direkt mit den Implantatelektroden gemessen werden. In diesem Video erklären wir systematisch, wie ECochG-Aufnahmen während der CI-Operation durchgeführt werden.

Zusammenfassung

Die Elektrokochleographie (ECochG) misst die Innenohrpotentiale, die als Reaktion auf die akustische Stimulation des Ohres erzeugt werden. Diese Potentiale spiegeln die Restfunktion der Cochlea wider. Bei Cochlea-Implantat-Kandidaten mit Restgehör kann die Implantatelektrode ECochG-Reaktionen während des Implantationsprozesses direkt messen. Verschiedene Autoren haben die Fähigkeit beschrieben, die Innenohrfunktion durch kontinuierliche ECochG-Messungen während der Operation zu überwachen. Die Messung von ECochG-Signalen während der Operation ist nicht trivial. In bis zu 20% der Fälle gibt es keine interpretierbaren Signale. Für eine erfolgreiche Aufzeichnung empfiehlt sich ein standardisiertes Vorgehen, um höchste Messsicherheit zu erreichen und mögliche Fallstricke zu vermeiden. Daher ist eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem CI-Chirurgen und dem CI-Techniker von entscheidender Bedeutung. Dieses Video besteht aus einem Überblick über den Systemaufbau und einem schrittweisen Ablauf der Durchführung intracochlearer ECochG-Messungen während der CI-Operation. Es zeigt die Rolle des Chirurgen und des CI-Technikers im Prozess und wie eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den beiden ermöglicht wird.

Einleitung

In den letzten Jahren hat sich die Indikation für Cochlea-Implantate stark verändert. Früher war das Ausmaß des Hörverlustes im reinen Tonaudiogramm die primäre Indikation für ein Implantat, während heute das Sprachverständnis bei maximaler Hörgeräteverstärkung der entscheidende Faktor ist. Dies hat die Population der Implantatkandidaten verändert. Zunehmend erhalten Patienten, die noch über ein natürliches Restgehör verfügen (am häufigsten im niederfrequenten Bereich), ein CI. Studien haben gezeigt, dass die Restfunktion während und nach der Operation so weit wie möglich erhalten bleiben sollte. Patienten mit erhaltenem Restgehör schneiden bei Sprachverständlichkeitstests besser ab, haben ein erhöhtes räumliches Bewusstsein und nehmen Musik natürlicher wahr 1,2.

In der Vergangenheit hing die atraumatische Implantation in erster Linie von der Einschätzung und der haptischen Wahrnehmung des Chirurgen ab. Intraoperativ gemessene Innenohrpotentiale (d.h. ECochG) gewinnen zunehmend an Interesse an der Überwachung der Innenohrfunktion 3,4,5,6. Sie können dem Chirurgen während und nach der Operation zusätzliche Informationen über die Funktion des Innenohrs liefern. ECochG ist ein Oberbegriff für elektrophysiologische Signale, die von der Cochlea als Reaktion auf akustische Stimulation erzeugt werden. Es gibt vier verschiedene Signalkomponenten, die je nach Herkunft gemessen werden können; Die Cochlea-Mikrofonik (CM) ist die größte und stabilste Signalkomponente und wird daher in vielen Studien als Schlüsselvariable verwendet. Der Ursprung dieser Signalkomponente liegt überwiegend in den äußeren Haarzellen. Andere Signalkomponenten sind der Hörnerv neurophon (ANN, eine frühe neuronale Reaktion), das zusammengesetzte Aktionspotential (CAP, eine frühe neuronale Reaktion) und das summierende Potential (eine Haarzellenantwort).

Der Verlauf des ECochG-Signals während des Implantationsprozesses gibt Aufschluss über den Zustand des Innenohrs; Veränderungen des intraoperativen ECochG-Signals können mit der postoperativen Restfunktion des Innenohrs 3,4,7,8,9 korreliert werden. Die Messung von ECochG-Signalen ist nicht trivial. In bis zu 20 % der Fälle10,11 kann kein interpretierbares Signal abgeleitet werden. Zum einen gibt es patientenspezifische Faktoren (also das Fehlen funktionierender Haarzellen), die die Aufnahmen beeinflussen. Zum anderen tragen zahlreiche technische und betriebsspezifische Faktoren zum Gelingen einer Messung bei. Daher kann das Resthören allein die Erfolgsquote von ECochG nicht erklären. Um Daten möglichst zuverlässig zu erfassen, ist ein standardisiertes Vorgehen für diese Messungen wichtig. Dies verhindert Fehlmessungen und erleichtert die Interpretation intraoperativer Daten.

Es gibt keinen klaren Konsens über eine erforderliche Hörschwelle. Nach unserer Erfahrung können reproduzierbare Signale bei Patienten mit einer Hörschwelle von bis zu 100 dB Hörverlust (HL) erhalten werden. Dieser Befund wurde von anderen Autorenbestätigt 12. Andere Forschungsgruppen führen ECochG-Messungen mit einem Reintonmittelwert (PTA) zwischen 80 und 85 dB oder besser 3,5,6,8,13,14 durch. Dieses Video zeigt den Systemaufbau und eine schrittweise Vorgehensweise bei der Durchführung erfolgreicher intracochlearer ECochG-Messungen während der CI-Operation.

Protokoll

Diese Studie wurde in Übereinstimmung mit den institutionellen Richtlinien (Basec ID 2019-01578) durchgeführt. Das Video zeigt die Aufzeichnung von ECochG-Messungen mit einem MED-EL Implantat. Die erforderliche Hardware, Software, Systemeinrichtung und intraoperative Implementierung können je nach Hersteller variieren. Die zeitliche Abfolge und die Messschritte sind jedoch unabhängig von der Marke. Bei Bedarf werden zusätzliche Informationen für die Systeme Advanced Bionics (AB) und Cochlear bereitgestellt. Die Beschreibung des Theaters wird aus der Sicht des Chirurgen gegeben.

1. Vor der Operation

- Indikation

- Führen Sie ECochG-Messungen bei Patienten durch, bei denen die Erhaltung des Gehörs das Ziel ist.

- Unser Protokoll lautet wie folgt: Stimulieren Sie mit einem Reinen Ton von 500 Hz, 30 dB über der Hörschwelle mit einem Mindestpegel von 100 dB HL und einem Höchstpegel von 120 dB HL. Stellen Sie Folgendes sicher: einen akustischen Reiz von einer Dauer von 8 ms, das Messfenster von 10 ms Länge zur Aufzeichnung der ECochG-Potentiale, die 1 ms nach dem akustischen Stimulus beginnen, und die Messwiederholung, die auf 100 Iterationen eingestellt ist.

HINWEIS: Je nach präoperativem Hörtest können auch andere Frequenzen verwendet werden (z. B. 250 und 1000 Hz)8,14. Reize unter 1000 Hz werden bevorzugt, um das Überschreiten des entsprechenden tonotopischen intracochlearen Frequenzbereichs zu vermeiden (was zu einem nicht-traumatischen Abfall der Signalamplitude führt). Neuere Softwareversionen ermöglichen die synchrone Echtzeitmessung verschiedener Frequenzen15.

- Reinigen Sie den Gehörgang des Patienten gründlich. Überprüfen Sie das Trommelfell.

HINWEIS: Blockierendes Ohrenschmalz, Flüssigkeiten oder Ablagerungen können die Schallübertragung während ECochG10 beeinträchtigen. Das Trommelfell muss intakt sein, ohne Anzeichen einer Infektion. - Bewerten Sie die präoperative Verabreichung von Steroiden. In unserer Einrichtung verwenden wir Methylprednisolon 125 mg, intravenös verabreicht, 6 h vor Beginn der Operation.

HINWEIS: Dexamethason kann auch als Teil der klinischen Standardpraxis verwendet werden, entweder am Tag vor oder bei der Einleitung der Anästhesie16,17.

2. Vorbereitung im Theater

- Überprüfen Sie die erforderliche Hard- und Software für ECochG-Messungen. In Tabelle 1 finden Sie die Hardware- und Softwareanforderungen für verschiedene Hersteller.

- Lassen Sie den Ingenieur die nahtlose Funktion von Hard- und Software überprüfen.

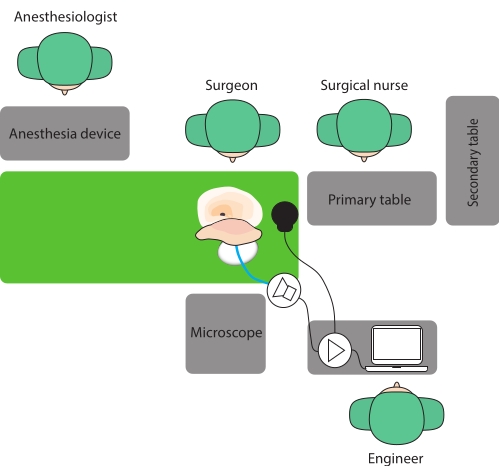

HINWEIS: Die folgende Raumeinrichtung wird empfohlen: Der Ingenieur positioniert sich gegenüber dem Chirurgen. Auf diese Weise kann er den Messvorgang gut überwachen und dem Chirurgen eine direkte Rückmeldung geben (Abbildung 1). - Positionieren Sie den Kopf des Patienten so, dass das Mastoidsegment des Gesichtsnervs annähernd horizontal verläuft.

HINWEIS: Der Hals wird dadurch leicht eingezogen und der Oberkörper in umgekehrter Trendelenburg-Position. Darüber hinaus ist der Hals leicht weggeneigt und der Kopf zur nicht operierten Seite gedreht, um dem Chirurgen maximalen Zugang zu ermöglichen. - Rasieren Sie die Haare in der retro-aurikulären Region (ca. 3 cm).

- Installieren Sie die Gesichtsnervenüberwachung.

- Desinfizieren Sie die Operationsstelle und bedecken Sie sie mit sterilen Vorhängen.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass der Gehörgang in diesen Schritt einbezogen wird. Zudem ist es wichtig, dass die Abdeckung im Bereich der geplanten Empfängerspulenposition möglichst dünn sein muss (um Verbindungsprobleme zwischen Sende- und Empfangsspule zu vermeiden). Wählen Sie aus diesem Grund dünne Vorhänge und platzieren Sie den Flüssigkeitsbeutel so niedrig wie möglich (Abbildung 2).

3. Erste Schritte

- Markieren Sie die Position des Prozessors, des Implantats und des Hautschnitts.

- Injizieren Sie die Lokalanästhesie (Mepivacain mit 1:200.000 Adrenalin).

- Überprüfen Sie den Gehörgang und reinigen Sie Spuren von Desinfektionslösung. Überprüfen Sie das Trommelfell.

- Führen Sie den sterilen Ohrstöpsel, der mit einem sterilen Schallrohr verbunden ist, tief in den Außenkanal ein.

HINWEIS: Dieser Schritt ist wichtig, da eine Verschiebung der Ohrstöpsel zu einem signifikanten Abfall des dargestellten Schalldrucksführt 10. - Legen Sie einen großen Tupfer in die Concha des operierten Ohres und neigen Sie das Ohr nach vorne. Befestigen Sie das Ohrläppchen (einschließlich Ohrstöpsel, Schallröhre und Tupfer) mit einer transparenten Klebefolie.

HINWEIS: Diese Technik vermeidet ein starkes Einknicken der Ohrstöpsel und der Schallröhre sowie eine Verschiebung der Ohrstöpsel, die zu einer Dämpfung des präsentierten Signals führen kann. Darüber hinaus können Spülflüssigkeit und Blut nicht mehr in den äußeren Gehörgang gelangen. - Bevor Sie die Schallröhre an den nicht sterilen Wandler anschließen, lassen Sie den Techniker die Funktion des akustischen Ausgangs überprüfen.

- Schließen Sie die Schallröhre an den nicht sterilen Schallwandler an, der vom Techniker gehandhabt wird. Decken Sie den nicht sterilen Teil mit einer sterilen Decke ab. Stellen Sie sicher, dass die Schallübertragungsteile spannungsfrei sind.

4. Implantatchirurgie

- Schneiden Sie die Haut bis zur Temporalis fascia ein. Machen Sie einen versetzten Schnitt (5-10 mm vorne) des Periosts in einer faulen S-Manier18. Sezieren Sie das Periost vom Knochen ab und zeigen Sie den knöchernen Gehörgang und die Henle-Wirbelsäule zur Orientierung. Überprüfen Sie die Dicke des Weichgewebes über der zukünftigen Aufnahmespule und dünnen Sie es nach den Empfehlungen des Herstellers nach Bedarf aus.

HINWEIS: Der Schnitt sollte groß genug sein, um die Mastoidebene zu zeigen und das Implantatgehäuse in einer engen subperiostalen Ebene unter dem Musculus temporalis unterzubringen. - Ernten Sie ein 5 mm x 5 mm großes Stück Hautfett, um die hintere Tympanotomie zu versiegeln, und 2-3 kleine Stücke (1 mm x 1 mm) Periost, um später den Eintrittspunkt der Elektrode in das Innenohr zu versiegeln.

- Platzieren Sie die Wundretraktoren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Retraktor das Weichgewebe des Gehörgangs nicht beeinträchtigt. Dies kann dazu führen, dass sich der eingesetzte Ohrstöpsel löst, was zu einer Dämpfung des präsentierten Signals führt. - Führen Sie den chirurgischen Zugang zum Mittel- und Innenohr durch.

- Bohren Sie den Mastoidknochen mit einem Überhang nach hinten, um die Elektrode später im Mastoid unterzubringen. Ernten Sie in diesem Schritt etwas Knochenpastete.

- Zeigen Sie die seitliche Schädelbasis schädelförmig und bohren Sie den Mastoidknochen gleichmäßig mit der tiefsten Dissektionsstelle über dem Antrum aus.

- Zeigen Sie das Antrum mit dem seitlichen halbkreisförmigen Kanal an.

- Dünnen Sie den knöchernen Gehörgang gleichmäßig aus, bis der kurze Prozess des Incus zu sehen ist.

- Bohren Sie den Knochenkaudalkanal zum lateralen halbkreisförmigen Kanal in Richtung der Mastoidspitze, parallel zum erwarteten Gesichtsnerv. Zeigen Sie den Nerv und, wenn möglich, die Chorda tympani.

- Zugang zum Mittelohr über eine hintere Tympanotomie. Bohren Sie in der Nähe des Strebepfeilers zwischen dem Gesichtsnerv und der Chorda, bis der Mittelohrraum erreicht ist.

- Überprüfen Sie die Position der sichtbaren Mittelohrstrukturen (z. B. der Stapediussehne). Stellen Sie sicher, dass die Knöchelchenkette intakt bleibt.

- Vergrößern Sie die hintere Tympanotomie kaudal, bis die runde Fensternische sichtbar ist.

- Reduzieren Sie die knöcherne Lippe der runden Fensternische, bis das runde Fenster vollständig zu sehen ist.

- Bohren Sie einen vorderen Schritt im Bereich der geplanten Implantatgehäuseposition. Überprüfen Sie mit Hilfe eines Implantatbett-Indikators, ob die Stufe ausreichend groß ist. Bohren Sie einen Kanal für die Elektrode.

- Spülen Sie die Operationsstelle gründlich aus und führen Sie eine sorgfältige Hämostase durch. Zum Schluss legen Sie ein 1 cm x 1 cm großes Stück Gelatineschwamm in das Antrum.

HINWEIS: Zusätzlich zur chirurgischen Behandlung ist es wichtig, dass der Anästhesist den Blutdruck während des gesamten Eingriffs überwacht (um Blutungen zu minimieren; wenn möglich, sollte der systolische Blutdruck unter 100 mg Hg liegen). Der Gelatineschwamm verhindert, dass Blut- oder Spülflüssigkeitstropfen in das Mittelohr laufen. - Wechseln Sie die Handschuhe und warten Sie, bis der Ingenieur die nicht sterile stimulierende Spule an die Peeling-Krankenschwester weiterleitet. Weisen Sie die Krankenschwester an, die Spule in eine sterile Hülle zu packen.

5. Insertions- und ECochG-Messungen

HINWEIS: An dieser Stelle ist die Kommunikation zwischen dem Chirurgen und dem Ingenieur entscheidend.

- Spülen Sie das Implantat aus und setzen Sie es in die zuvor erstellte subperiostale Tasche ein. Sorgen Sie für eine stabile Implantatposition gegen den gebohrten knöchernen Schritt. Legen Sie die separate Referenzelektrode je nach Hersteller in eine vordere, submuskuläre Tasche. Überprüfen Sie, ob Boden- und Referenzelektroden des Implantats (oben auf dem Implantat, direkt unter der Spule) gut mit Weichgewebe bedeckt sind.

- Platzieren Sie die stimulierende Spule über dem Magneten der Empfangsspule. Drehen Sie die Sendespule um 180° hin und her, um die MR-kompatiblen Magnete auszurichten. Warten Sie, bis der Techniker die drahtlose Verbindung gemessen hat (Kopplungsprüfung). Wenn die Verbindung 100% beträgt, befestigen Sie die Übertragungsspule mit einer Klebefolie, um sicherzustellen, dass sich die Spulen während der Implantation nicht verschieben.

- Untersuchen Sie das Mittelohr erneut. Stellen Sie sicher, dass der Mittelohrraum luftgefüllt ist. Öffnen Sie vorsichtig die runde Fenstermembran. Stellen Sie sicher, dass die Öffnung ausreichend groß ist und saugen Sie die Perilymphe nicht versehentlich ab.

- Setzen Sie die erste Elektrode in das runde Fenster ein. Gegebenenfalls und je nach Hersteller die Elektrode konditionieren. Warten Sie nun, bis der Ingenieur eine Impedanzprüfung durchgeführt hat.

HINWEIS: Die Impedanzwerte sind herstellerspezifisch. Als grobe Richtwerte sollte die Impedanz unter 10 kΩ liegen. - Führen Sie die Elektrode langsam ein, während Sie die Gehörerhaltungstechnikenvorsichtig befolgen 19. Halten Sie den Techniker während des Einführens über den Fortschritt (z. B. Markierungen, Anzahl der Elektroden in der Cochlea) auf dem Laufenden. Weisen Sie den Techniker auch an, die ECochG-Potentiale aufzuzeichnen und klar zu kommunizieren, i) wenn es ein Signal gibt (am häufigsten ein CM-Signal), ii) wie sich das Signal entwickelt, und iii) wenn es abrupte Signaländerungen gibt.

- Führen Sie mit einem MED-EL Implantat das zuvor beschriebene schrittweise Verfahren7 durch.

- Verwenden Sie in der Standardsoftware die Kondensationspolarität mit einem Aufzeichnungsfenster von 9,6 ms. Stellen Sie die Messverzögerung auf 1 ms ein und führen Sie 100 Iterationen durch.

- Setzen Sie die Elektrode langsam ein und stoppen Sie den Einfügevorgang nach jeder zweiten oder dritten Elektrode (erhöhen Sie die Anzahl der Aufnahmen gegen Ende).

- Führen Sie eine ECochG-Messung durch, während Sie das Elektrodenarray an Ort und Stelle halten. Weisen Sie den Ingenieur an, zu kommunizieren, sobald die Messung abgeschlossen ist. Wiederholen Sie ECochG, bis eine vollständige Einfügung erreicht ist.

- Mit AB- oder Cochlea-Implantaten können ECochG-Potentiale mit wechselnden Polaritäten aufgezeichnet werden, während die Elektrode bewegt / eingeführt wird 8,20. Kommunizieren Sie dem Ingenieur sichtbare Orientierungspunkte (z. B. wird der erste Implantatmarker erreicht).

- Führen Sie mit einem MED-EL Implantat das zuvor beschriebene schrittweise Verfahren7 durch.

- Bei einem Amplitudenverlust des ECochG-Signals ziehen Sie die Elektrode leicht ein und wiederholen Sie die Messung21.

- Lassen Sie den Techniker nach dem vollständigen Einfügen weiterhin ECochG aufzeichnen. Kommunizieren Sie jeden chirurgischen Schritt (z. B. Abdichtung der runden Fensternische).

- Drapieren Sie die Elektrode in den Mastoidhohlraum. Versiegeln Sie das runde Fenster mit kleinen Stücken des zuvor geernteten Fettes. Stabilisieren Sie die Elektrode innerhalb der hinteren Tympanotomie mit einem größeren Stück Faszie oder Periost. Betten Sie die Elektrode mit etwas Knochenpaté in den knöchernen Kanal ein.

- Lassen Sie den Ingenieur die Integrität des Implantats überprüfen (Impedanz und elektrisch evozierte zusammengesetzte Aktionspotentiale). Fahren Sie später mit ECochG-Aufnahmen nach dem Einfügen fort.

- Schließen Sie die Wunde in Schichten (Perisostschicht, subkutane Schicht, Haut).

- Entfernen Sie die Tonröhre und den Ohrstöpsel. Überprüfen Sie, ob es zu einem Knicken oder Verschieben kommt. Überprüfen Sie abschließend das Trommelfell.

Ergebnisse

Für ECochG-Messungen während der Cochlea-Implantation ist ein standardisiertes Verfahren wichtig, um eine möglichst hohe Reproduzierbarkeit der Signale zu erreichen. Hier wird ein Setup vorgeschlagen, bei dem sich der Chirurg und der Ingenieur gegenübersitzen, um die Kommunikation zu erleichtern (Abbildung 1). Beim Aufbau des Systems ist es wichtig, dass eine ungehinderte Reizübertragung vorliegt. Zum Beispiel sollte der Gehörgang vollständig gereinigt und klar sein; der Ohrstöpsel muss tief im Gehörgang sitzen; die Ohrstöpsel und die Tonröhre sind nicht geknickt; die Schallröhre muss sichtbar auf der sterilen Abdeckung verlaufen und während der Operation zugänglich sein; Der Retraktor wirkt sich nicht auf den Gehörgang aus, und vor dem Einführen sollte eine gründliche Hämostase durchgeführt werden, um einen luftgefüllten Mittelohrraum zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine stabile Verbindung zwischen den Sende- und Empfangsspulen wichtig, um Unterbrechungen während des Einfügevorgangs zu vermeiden. Daher sollten die sterilen Vorhänge so dünn wie möglich sein (Abbildung 2), die Hautdicke muss zu Beginn der Operation überprüft und die beiden Magnete sollten ausgerichtet werden. Des Weiteren muss beim Start der ECochG-Messung das Implantatgehäuse von Weichgewebe bedeckt und die Impedanz überprüft werden, bevor mit dem Einsetzen fortgefahren wird.

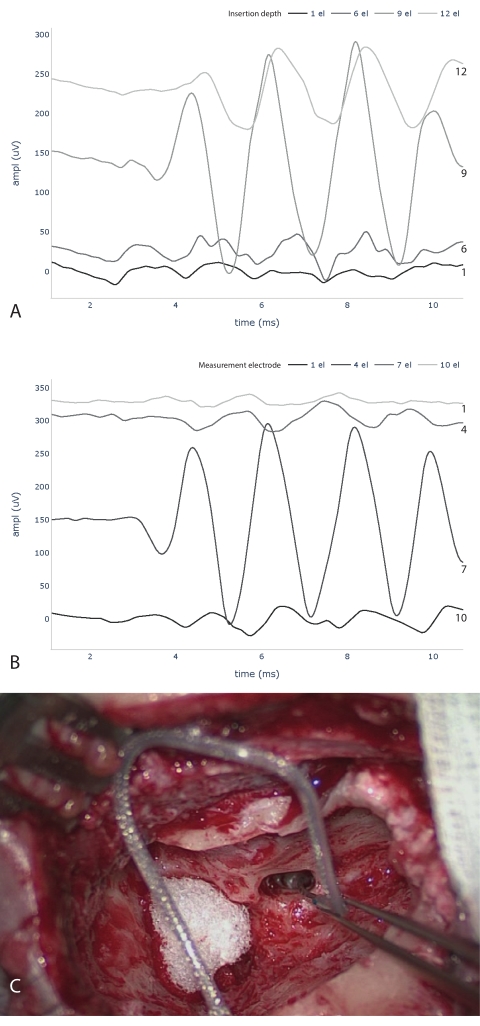

Mit diesem Messprotokoll führten wir Messungen mit 12 Patienten durch (Tabelle 2). Diese Patienten hatten eine maximale Hörschwelle von 100 dB HL bei 500 Hz. Bei der Berechnung der PTA wurde der Mittelwert der Hörschwellen bei 125 Hz, 250 Hz und 500 Hz gemessen. ECochG-Aufnahmen wurden unter Verwendung eines akustischen Reizes bei 500 Hz, Kondensationspolarität und 30 dB über der individuellen Hörschwelle (mindestens 100 dB HL, maximal 120 dB HL) durchgeführt. Der akustische Reiz hatte eine Dauer von 8 ms, mit einer Anstiegs-/Abfallzeit von je 2 ms je22 ms. Insgesamt wurden jeweils 100 Aufnahmen gemacht. Für die Signalverarbeitung lag der Fokus auf cochlea-mikrophonischen Signalen mit Python. Zuerst haben wir die Bandpassfilterung (Butterworth, 4. Ordnung, 100 Hz-3 kHz Bandpass) im Vorwärts-Rückwärts-Modusangewendet. Schließlich wurde eine ECochG-Antwort als gültig angesehen, wenn das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) größer als eins war. SNR wurde unter Verwendung der ± Mittelwertmethode23 berechnet. Die SNR-Schätzung schwankt aufgrund der geringen Anzahl von Epochen. Daher wird die SNR-Berechnung 1000 Mal mit zufälligen Unterteilungen wiederholt, um eine robuste Schätzung zu erhalten. Beispielmessungen sind in Abbildung 3 dargestellt: Die ECochG-Signalamplitude steigt mit ihrem Maximum an Elektrode 9 an. Das Mid-Peak-Muster kann in den Post-Insertion-Messungen bestätigt werden (vollständig eingesetzte Elektrode). Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wurde das Mid-Peak-Muster bei 8 von 12 Probanden gemessen. Andere zeigten einen apikalen Peak (Probanden 1, 4, 6) oder einen Start-Peak (Subjekt 3)

Abbildung 1: Einrichtung des Operationssaals. Hier wird ein Setup vorgeschlagen, bei dem sich der Chirurg und der Ingenieur gegenübersitzen, um die Kommunikation zu erleichtern. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.

Abbildung 2: Drapierung vor der Operation. Es ist darauf zu achten, dass eine stabile Verbindung zwischen der Sende- und Empfangsspule besteht. (A) Dünne, sterile Vorhänge und (B) der so niedrig wie möglich positionierte Flüssigkeitsbeutel verkürzen den Abstand zwischen den beiden Spulen. Auf diese Weise kann eine gute Verbindung zum Implantat erreicht werden. (C) Der Ohrstöpsel muss tief im Gehörgang sitzen. (D) Die Verwendung eines großen Tupfers vermeidet ein starkes Einknicken der Ohrstöpsel und des Schallrohrs sowie die Verschiebung der Ohrstöpsel. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.

Abbildung 3: Intraoperative ECochG-Messungen. ECochG-Spuren während (A) und nach (B) Elektrodeneinführung werden gezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Nummerierung der Elektroden für A und B an gegenüberliegenden Enden beginnt. (A) misst an der Elektrodenspitze und zählt die Anzahl der in die Cochlea eingeführten Elektroden. (B) gibt die Messelektroden an, beginnend mit der Spitzenelektrode als Nummer eins. Unten (C), Bild während des Implantationsprozesses mit sechs eingeführten Elektroden. Abkürzungen: ECochG = Elektrokochleographie; ampl = Amplitude; el = Elektrode. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.

| Blutgruppe | Kochlear | Med-El | |

| Computer | Tablette AIM | Willkürlich | Willkürlich |

| Software | OMSuite | Cochlear Forschungsplattform | Dirigent |

| Implantat-Schnittstelle | Audioprozessor, Spulenkabel | Audioprozessor, Spulenkabel | Spulenkabel |

| Schnittstellenanschluss | Programmierkabel | Cochlear Programming Pod, Programmierkabel, USB | MAXInterface, USB |

| Akustische Stimulation | Wandler AIM | Wandler Cochlear | Arbiträrwellenformgenerator, Wandler Etymotisch, Triggerkabel |

| Klangröhre | Gewohnheit | Etymotisch | Etymotisch |

| Ohrstöpsel | Gewohnheit | Etymotisch | Etymotisch |

Tabelle 1: Hard- und Softwarebedarf für ECochG-Aufnahmen von drei verschiedenen Herstellern. Abkürzung: ECochG = Elektrocochleographie.

| Betreff | Elektrode (eingelegter ec) | Zugang zu Cochlear | Pre PT bei 500 Hz (dB HL) | Pre PTA (dB HL) | Post PT bei 500 Hz (dB HL) | Post-PTA (dB HL) | IOS-SNR | Iec | Endgültiges SNR |

| 0 | Flex 28 (11) | Rw | 100 | 80 | 115 | 101.7 | 8.68 | 10 | 2.32 |

| 1 | Flex 28 (12) | Rw | 65 | 46.7 | 85 | 68.3 | 1.22 | 12 | 1.22 |

| 2 | Flex 28 (12) | Rw | 65 | 56.7 | 110 | 98.3 | 2.27 | 9 | 0.77 |

| 3 | Flex 28 (12) | Rw | 100 | 91.7 | 110 | 106.7 | 1.35 | 1 | 0.95 |

| 4 | Flex 28 (12) | Rw | 100 | 100 | 125 | 111.7 | 1.78 | 12 | 1.78 |

| 5 | Flex 24 (11) | c | 70 | 58.3 | 125 | 111.7 | 3.42 | 9 | 0.91 |

| 6 | Flex 28 (12) | Rw | 80 | 45 | 110 | 91.7 | 22.9 | 12 | 22.9 |

| 7 | Flex 28 (12) | Rw | 55 | 53.3 | 125 | 111.7 | 2.9 | 6 | 1.43 |

| 8 | Flex 28 (12) | Rw | 70 | 70 | 105 | 80 | 2.87 | 6 | 1.44 |

| 9 | Flex 28 (12) | Rw | 55 | 40 | 105 | 68.3 | 37.8 | 9 | 5.3 |

| 10 | Flex 28 (11) | Rw | 65 | 58.3 | 100 | 90 | 29.14 | 9 | 13.5 |

| 11 | Flex 28 (12) | Rw | 80 | 78.3 | 100 | 85 | 3.83 | 6 | 1.89 |

Tabelle 2: ECochG-Aufnahmen während der CI-Chirurgie in 12 Probanden. ECochG-Aufnahmen während der CI-Operation in 12 Probanden. IOS SNR zeigt das maximale SNR des cochlea-mikrophonen Signals an, das während der Insertion erreicht wird. IEC zeigt, an wie vielen eingelegten Elektroden dieses maximale SNR erreicht wurde. Das endgültige SNR zeigt die CM-Amplitude der vollständig eingesetzten Elektrode an der apikalsten Position. Abkürzungen: ECochG = Elektrokochleographie; CI = Cochlea-Implantat; rw = rundes Fenster; C = Cochleostomie; IEC = eingelegte Elektrodenkontakte; IOS = intraoperatives Signal; apikal = apikalste Elektrode; pre = präoperativ; post = postoperativ (4 Wochen); PT = reine Tonschwelle; PTA = reiner Tondurchschnitt; SNR = Signal-Rausch-Verhältnis.

Diskussion

ECochG-Messungen sind ein vielversprechendes Werkzeug, um die Innenohrfunktion während der Implantation zu überwachen. Diese elektrophysiologischen Potenziale ergänzen die Beurteilung und haptische Wahrnehmung des Chirurgen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Messung nicht trivial ist und viele Fehlerquellen hat. Um die Messsicherheit zu erhöhen, ist ein standardisiertes Vorgehen unerlässlich. Dies ist der Schlüssel zu einer genauen Interpretation der Signale.

Eine gute Kommunikation zwischen dem Chirurgen und dem Ingenieur während des gesamten Eingriffs ist besonders wichtig. Darüber hinaus muss der Systemaufbau eine ungehinderte Übertragung des akustischen Reizes und eine gute und stabile Kopplung der Sende- und Empfangsspule gewährleisten. In einer früheren Arbeit haben wir ein standardisiertes Messprotokoll für ECochG-Aufzeichnungen während der Implantatchirurgieentwickelt 10. Bisher haben wir unter Anwendung dieses Protokolls 12 intraoperative Messungen mit MED-EL-Implantaten aufgezeichnet.

Wenn die Impedanz niedrig ist, starten Sie die ECochG-Messung. Wenn die Impedanz hoch ist, spülen Sie i) die Implantattasche mit Kochsalzlösung aus, ii) stellen Sie sicher, dass die gemahlene Elektrode gut von Weichgewebe bedeckt ist, iii) stellen Sie sicher, dass die Spitze der Elektrode in gutem Kontakt mit Perilymphflüssigkeit steht. Wenn die Impedanz hoch bleibt, wiederholen Sie ein Impedanzmaß mit der zweiten oder dritten Elektrode oder führen Sie die Elektrode etwas tiefer in die Cochlea ein.

Wenn ECochG-Signalabfälle während der Elektrodeneinführung (normalerweise gemessen an der CM-Amplitude) auftreten, deuten vorläufige Beweise darauf hin, dass die chirurgische Reaktion die Innenohrfunktion beeinträchtigen kann. Eine randomisierte Studie zeigte, dass, wenn die CM-Amplitude um 30% oder mehr abnahm (bezogen auf die anfängliche maximale Amplitude), ein leichter Entzug der Elektrode zu einer signifikanten Verbesserung des postoperativen Restgehörsführte 21. Die Definition eines schädlichen Abfalls ist jedoch unklar; Eine andere Veröffentlichung berichtete von einer CM-Abnahme von 61% (oder mehr) bei einer Hangsteilheit von 0,2 μV/s (oder mehr) als signifikant9. Ein Rückgang der ECochG-Antworten kann auch auf andere Ursachen zurückzuführen sein, wie z. B. die Wechselwirkung verschiedener Signalgeneratoren, die den 500-Hz-Bereich innerhalb der Cochlea überschreiten, oder den Kontakt der Basilarmembran mit dem Elektrodenarray 6,24.

Es kann der Schluss gezogen werden, dass immer mehr CI-Kandidaten eine erhebliche Restanhörung haben. In dieser Kohorte ist es wichtig, die akustische Komponente während und nach der CI-Operation zu erhalten. ECochG-Aufnahmen haben das Potenzial, dem Chirurgen während des Implantationsprozesses objektives Feedback zu geben. Wir stehen jedoch erst am Anfang, Veränderungen von ECochG-Aufnahmen mit der Innenohrfunktion korrelieren zu können und müssen unser Wissen und Verständnis für eine erfolgreiche Hörerhaltung verbessern. ECochG-Aufnahmen werden dabei eine wichtige Rolle spielen, ergänzt durch weitere Innenohrmessungen. Ziel ist es, ein objektiviertes Messwerkzeug zu haben, das die Erhaltung der verbleibenden Innenohrfunktion bei den meisten Implantatträgern ermöglicht.

Offenlegungen

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte zu erklären haben.

Danksagungen

Die Autoren danken Marek Polak und seinem Team von MED-EL, Österreich, für ihre Unterstützung. Diese Studie wurde teilweise von der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Inselspital Bern, dem Forschungsstipendium der Abteilung Klinische Studien (CTU) und dem Unternehmen MED-EL finanziert. Georgios Mantokoudis wurde vom Schweizerischen Nationalfonds #320030_173081 unterstützt.

Materialien

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| MED-EL | |||

| Arbitrary waveform generator | Dataman, UK | Dataman 531 series | |

| Foam eartip | Etymotic, USA | ER3-14 | |

| Gelfoam | Pfizer, USA | ||

| Implant software | MED-EL, Austria | Maestro 8.03 AS | |

| Interface | MED-EL, Austria | MAX Programming Interface | |

| Max Coil S | MED-EL, Austria | ||

| Python | Python Software Foundation, USA | v 03.08.2008 | |

| Software package Numpy | Python Software Foundation, USA | v. 1.19.2 | |

| Software package Scipy | Python Software Foundation, USA | v. 1.6.2 | |

| Software package Sklearn | Python Software Foundation, USA | v. 0.24.2 | |

| Sterile sleeve | Pharma-Sept Medical Products, Israel | Hand Piece Cover | |

| Sterile sound tube | Etymotic, USA | ER3-21 | |

| Transducer | Etymotic, USA | ER-3C | |

| Trigger cable BNC male to 3.5 mm male | Neurospec, Switzerland | NS-7345 | |

| Cochlear | |||

| Cochlear programming pod Interface | Cochlear, Australia | ||

| Coil | Cochlear, Australia | Nucleus 900 series | |

| Foam eartip | Etymotic, USA | ER3-14 | |

| Naida Q90 Implant software | Cochlear, Australia | v. 1.2 | Cochlear Research Platform |

| Nucleus CP900 Audioprocessor | Cochlear, Australia | ||

| Sterile sleeve | Pharma-Sept Medical Products, Israel | Hand Piece Cover | |

| Sterile sound tube | Etymotic, USA | ER3-21 | |

| Transducer | Cochlear, Australia | EAC00 series | Power speaker unit |

| AB | |||

| AIM Tablet | AB, USA | CI-6126 | |

| AIM Transducer | AB, USA | CI-6129 | |

| Audioprocessor | AB, USA | CI-5280-150 | |

| Eartip | AB, USA | AIM Custom | |

| Naida Coil | AB, USA | CI-5315 | |

| Naida Coil cable | AB, USA | CI-5415-206 | |

| ONSuite Implant software | AB, USA | SoundWave 3.2 | |

| Sterile sound tube | AB, USA | AIM Custom |

Referenzen

- Gantz, B. J., Turner, C., Gfeller, K. E., Lowder, M. W. Preservation of hearing in cochlear implant surgery: Advantages of combined electrical and acoustical speech processing. Laryngoscope. 115 (5), 796-802 (2005).

- Helbig, S., et al. Hearing preservation after cochlear reimplantation. Otology & Neurotology. 34 (1), 61-65 (2013).

- Dalbert, A., et al. Simultaneous intra- and extracochlear electrocochleography during electrode insertion. Ear and Hearing. 42 (2), 414-424 (2020).

- Weder, S., et al. Real time monitoring during cochlear implantation: Increasing the accuracy of predicting residual hearing outcomes. Otology & Neurotology. 42 (8), 1030-1036 (2021).

- O'Leary, S., et al. Intraoperative observational real-time electrocochleography as a predictor of hearing loss after cochlear implantation: 3 and 12 month outcomes. Otology & Neurotology. 41 (9), 1222-1229 (2020).

- Giardina, C. K., et al. Intracochlear electrocochleography: response patterns during cochlear implantation and hearing preservation. Ear and Hearing. 40 (4), 833-848 (2019).

- Acharya, A. N., Tavora-Vieira, D., Rajan, G. P. Using the implant electrode array to conduct real-Time intraoperative hearing monitoring during pediatric cochlear implantation: Preliminary experiences. Otology and Neurotology. 37 (2), 148-153 (2016).

- Campbell, L., et al. Intraoperative real-time cochlear response telemetry predicts hearing preservation in cochlear implantation. Otology & Neurotology. 37 (4), 332-338 (2016).

- Weder, S., et al. Toward a better understanding of electrocochleography: Analysis of real-time recordings. Ear and Hearing. 41 (6), 1560-1567 (2020).

- Schuerch, K., et al. Increasing the reliability of real-time electrocochleography during cochlear implantation-a standardized guideline. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. , (2022).

- Yin, L. X., Barnes, J. H., Saoji, A. A., Carlson, M. L. Clinical utility of intraoperative electrocochleography (ECochG) during cochlear implantation: A systematic review and quantitative analysis. Otology & Neurotology. 42 (3), 363-371 (2021).

- Harris, M. S., et al. Real-time intracochlear electrocochleography obtained directly through a cochlear implant. Otology & Neurotology. 38 (6), 107-113 (2017).

- Dalbert, A., et al. Assessment of cochlear function during cochlear implantation by extra- and intracochlear electrocochleography. Frontiers in Neuroscience. 12, 18 (2018).

- Ramos-Macias, A., O'Leary, S., Ramos-deMiguel, A., Bester, C., Falcon-González, J. C. Intraoperative intracochlear electrocochleography and residual hearing preservation outcomes when using two types of slim electrode arrays in cochlear implantation. Otology & Neurotology. 40, 29-37 (2019).

- Saoji, A. A., et al. Multi-frequency electrocochleography measurements can be used to monitor and optimize electrode placement during cochlear implant surgery. Otology & Neurotology. 40 (10), 1287-1291 (2019).

- Cho, H. S., Lee, K. -. Y., Choi, H., Jang, J. H., Lee, S. H. Dexamethasone is one of the factors minimizing the inner ear damage from electrode insertion in cochlear implantation. Audiology & Neurootology. 21 (3), 178-186 (2016).

- O'Leary, S. J., et al. Systemic methylprednisolone for hearing preservation during cochlear implant surgery: A double blinded placebo-controlled trial. Hearing Research. 404, 108224 (2021).

- Weder, S., Shaul, C., Wong, A., O'Leary, S., Briggs, R. J. Management of severe cochlear implant infections-35 years clinical experience. Otology & Neurotology. 41 (10), 1341-1349 (2020).

- Causon, A., Verschuur, C., Newman, T. A. A Retrospective analysis of the contribution of reported factors in cochlear implantation on hearing preservation outcomes. Otology & Neurotology. 36 (7), 1137-1145 (2015).

- O'Connell, B. P., et al. Intra- and postoperative electrocochleography may be predictive of final electrode position and postoperative hearing preservation. Frontiers in Neuroscience. 11, 291 (2017).

- Bester, C., et al. Electrocochleography triggered intervention successfully preserves residual hearing during cochlear implantation: Results of a randomised clinical trial. Hearing Research. , 108353 (2021).

- Haumann, S., et al. Monitoring of the inner ear function during and after cochlear implant insertion using electrocochleography. Trends in Hearing. 23, 2331216519833567 (2019).

- van Drongelen, W., van Drongelen, W. Signal averaging. Signal processing for neuroscientists. , 59-80 (2018).

- Bester, C., et al. Cochlear microphonic latency predicts outer hair cell function in animal models and clinical populations. Hearing Research. 398, 108094 (2020).

Nachdrucke und Genehmigungen

Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden

Genehmigung beantragenWeitere Artikel entdecken

This article has been published

Video Coming Soon

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten