Créer le paradigme du groupe minimal

Vue d'ensemble

Source : Julian Wills & Jay Van Bavel — Université de New York

L’étude des relations intergroupes, tels que des préjugés, des conflits et la discrimination, a toujours été un sujet central en psychologie sociale. Discrimination provienne de la compétition avec les autres groupes, une histoire de conflits, ou des stéréotypes péjoratifs ? Malgré une abondance d’exemples réels, les ingrédients qui mènent à la discrimination intergroupe sont souvent obscures.

Pour aider à résoudre ce problème, un groupe de psychologues a créé des groupes « minimales » à bande confond loin comme intérêt monétaire et une histoire de conflits qui occupent généralement de discrimination intergroupe. Dans les groupes minimales, les participants sont assignés au hasard à groupes complètement nouveaux. Ainsi, toutes les conséquences découlant de l’induction de groupe minimal doit proviennent appartenir à un groupe social et qui sépare le monde social en « nous » et « eux ». Recherche à l’aide de groupes minimes a montré que, malgré le caractère arbitraire de l’appartenance à un groupe, les participants volontairement discriminatoire en favorisant les membres de leur groupe sur les membres du groupe de l’externe.

Le paradigme du groupe minimal est largement utilisé en psychologie sociale afin d’étudier les éléments plus fondamentaux des relations intergroupes. Cette méthode a été introduite dans un document de 1971 appelé catégorisation sociale et comportement intergroupe par Henri Tajfel et ses collègues. 1 à travers trois expériences, les auteurs ont documenté le favoritisme endogroupe qui émerge d’une induction de groupe plutôt minime. Cette vidéo vous montrera comment produire l’induction groupe minimal d’une manière similaire à la première expérience, où les groupes ont été créés apparemment basée sur des tendances estimation dot.

Procédure

1. participant recrutement

- Procéder à une analyse de puissance et de recruter un nombre suffisant de participants.

2. organiser des matériaux.

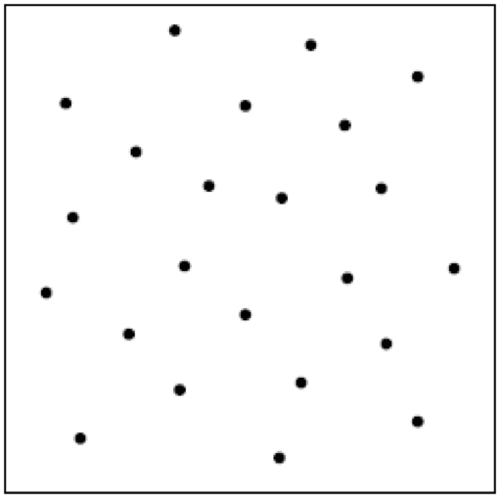

- Créer des quarante images des grappes dot diverses quantités (Voir l’exemple de l’un à la Figure 1).

.css-f1q1l5{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;background-image:linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 0.8) 40%, rgba(255, 255, 255, 1) 100%);width:100%;height:100%;position:absolute;bottom:0px;left:0px;font-size:var(--chakra-fontSizes-lg);color:#676B82;}

Résultats

Cette procédure entraîne généralement gains considérablement plus élevés (c'est-à-direplus de récompenses et moins pénalités) pour les membres du groupe par rapport aux membres du groupe externe. Ce favoritisme endogroupe émerge peu importe la condition expérimentale ; même lorsque les étiquettes de groupe ne signalent aucune valeur objective (c'est-à-dire, « estimateur sous » et « estimateur excessive »), cette distinction est suffisante pour comportement discriminatoire (

Applications et Résumé

Les participants ont favorisé leurs propres groupes dans la distribution des gains réels et des sanctions dans une situation où un classement assez hors de propos distingue l’endogroupe et hors du groupe. Les résultats soutiennent la théorie cette catégorisation sociale, quel que soit le principe d’organisation, est capables de créer le comportement discriminatoire intentionnelle.

Les gens choisissent délibérément ...

References

- Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behaviour. European journal of social psychology, 1, 149-178.

- Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information/sur les sciences sociales.

- Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Basil Blackwell.

- Van Bavel, J. J., Packer, D. J., & Cunningham, W. A. (2008). The neural substrates of in-group bias a functional magnetic resonance imaging investigation. Psychological Science, 19, 1131-1139.

Passer à...

Vidéos de cette collection:

Now Playing

Créer le paradigme du groupe minimal

Social Psychology

25.8K Vues

Créer le paradigme du groupe minimal

Social Psychology

25.8K Vues

Évaluation de l'exactitude des jugements instantanés

Social Psychology

21.0K Vues

Mettre en évidence et réduire l'impact des stéréotypes négatifs sur le vieillissement pendant les tests cognitifs des personnes âgées

Social Psychology

7.3K Vues