Method Article

Создание модели синдрома центрального спинного мозга у мышей C57BL/6J

В этой статье

Резюме

Существующий протокол, моделирующий синдром центрального пуповинного мозга (CCS) у мышей, улучшил воспроизводимость и минимизировал операционные повреждения экспериментальных животных, избегая чрезмерного нарушения анатомической структуры. Стратегия, описанная в данном исследовании, является выгодной, поскольку она позволяет исследовать механизмы травм путем получения последовательных результатов.

Аннотация

Животные модели синдрома центрального пуповинного мозга (CCS) могут принести существенную пользу в доклинических исследованиях. Идентифицируемые анатомические пути могут обеспечить минимально инвазивные подходы к воздействию и уменьшить дополнительные травмы экспериментальных животных во время работы, позволяя поддерживать последовательную и стабильную анатомическую морфологию во время экспериментов, чтобы свести к минимуму поведенческие и гистологические различия между индивидуумами для улучшения воспроизводимости экспериментов. В этом исследовании спинной мозг уровня C6 подвергался воздействию с использованием коаксиальной платформы для травмы спинного мозга (SCICP) и комбинации с минимально инвазивной техникой. С помощью стабилизатора позвонков мы фиксировали позвонки и сжимали спинной мозг мышей C57BL/6J весами 5 г/мм2 и 10 г/мм2 SCICP, чтобы индуцировать различные степени повреждения спинного мозга C6. В соответствии с предыдущим описанием CCS, результаты показывают, что поражение в этой модели сосредоточено в сером веществе вокруг центрального спинного мозга, что позволяет проводить дальнейшие исследования CCS. Наконец, гистологические результаты приводятся в качестве справочного материала для читателей.

Введение

В последние годы наблюдается постоянный рост заболеваемости травмами спинного мозга (ТСМ), при этом у пожилых людей больше травм из-за менее жестокой таума1. Эти травмы чаще затрагивают шейный отдел позвоночника и чаще приводят к неполной неврологической дисфункции2.

В XXI веке CCS является наиболее распространенным типом неполной ТСМ, на долю которого приходится более половины всех ТСМ. По сравнению с обычной неполной ТСМ, CCS характеризуется непропорционально большим поражением верхних, чем нижних конечностей3. Характеризуется преимущественно слабостью верхних конечностей с менее выраженной сенсорной дисфункцией и дисфункцией мочевого пузыря. Считается, что CCS вызывается посттравматическим кровоизлиянием и отеком центральной области или, как недавно было предложено, валлеровской дегенерацией в результате сдавливания спинного мозга при стенозе позвоночного канала. При ведении УХУ отсутствуют фактические данные высокого уровня, которыми можно руководствоваться, что требует всестороннего понимания его патофизиологии4. Тем не менее, о моделях CCS не сообщалось. Подходящие животные модели имеют важное значение для понимания патофизиологии, что может обеспечить исследовательскую базу для клинических и доклинических исследований 5,6,7,8,9,10.

В этом исследовании была создана модель CCS у мышей с коаксиальной платформой при повреждении спинного мозга (SCICP) и минимально инвазивным планом операции, что позволяет проводить дальнейшие исследования и понимать CCS. Достоверность модели подтверждается гистологическим, магнитно-резонансным томографом (МРТ) и иммунофлуоресцентным анализом.

протокол

Эксперименты были одобрены Комитетом по этике и благополучию лабораторных животных Медицинского колледжа Чилу Шаньдунского университета (номер одобрения: 22021). Они проводились в соответствии с Руководством по уходу за лабораторными животными и их использованию, опубликованным Национальными институтами здравоохранения (NIH Publications No. 85-23, пересмотрено в 1996 году). Все мыши, использованные в этом исследовании, были 9-10-недельными самками C57BL/6J, приобретенными у компании Jinan Pengyue Experimental Animal Company (Цзинань, Китай). В общей сложности 9 мышей, участвовавших в этом исследовании, были в равной степени рандомизированы в контрольную, легкую и тяжелую группы. Через 7, 28 и 70 дней после травмы в жертву приносили по одной мыши из каждой группы.

1. Ламинэктомия С6 и обнажение спинного мозга

ПРИМЕЧАНИЕ: Экспонирование проводилось под микроскопом. Кровотечения можно избежать, обратив внимание на два аспекта: (i) следует избегать всех кровеносных сосудов. (ii) Мышцы должны быть разделены в точках начала и окончания мышцы.

- Подготовьте хирургические инструменты и SCICP.

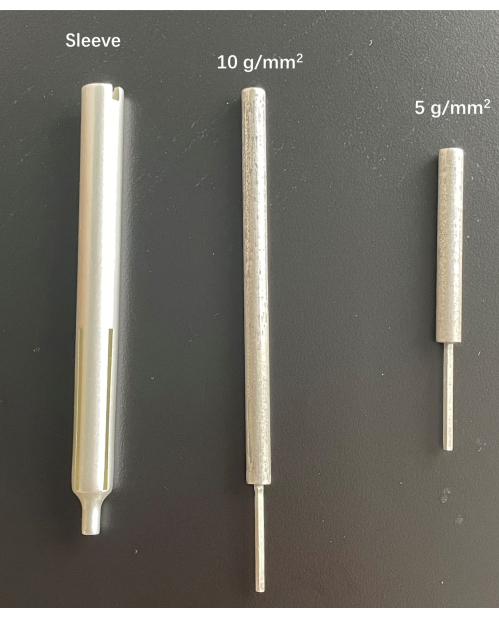

ПРИМЕЧАНИЕ: Структура SCICP была описана в предыдущем исследовании11. Отличие от предыдущего исследования заключается в том, что в данном протоколе повреждение спинного мозга осуществляется путем компрессии. Два различных веса (10,4 г и 20,8 г) этой платформы могут обеспечить сжатие 5 г/мм2 и 10 г/мм2 соответственно (рис. 1). Этапы воздействия и компрессии спинного мозга показаны на рисунке 2. - Вводят изофлуран мыши путем ингаляции через носовой конус (индукция: 3%-5%, поддерживающая: 1,5%-2%).

- После того, как анестезия подействует, исследуйте небольшую выпуклость по средней линии за шеей мышей, которая является остистым отростком второго грудного позвонка (Т2).

- Сбрейте волосы вокруг этой выпуклости. Продезинфицируйте кожу тремя чередующимися аппликациями раствора йодофора с последующим нанесением кожных антисептиков 75% этилового спирта.

- Расположите мышь лежа на операционном столе. Нанесите глазную мазь для защиты глаз.

- Подложите под грудную клетку подушечку толщиной 3-4 мм, чтобы обеспечить выгибание шейного отдела позвоночника, облегчая обнажение межпластиночного пространства и беспрепятственный проход дыхательных путей во время операции. Вводят бупренорфин в качестве предоперационной анальгезии (0,05-0,1 мг/кг, SQ).

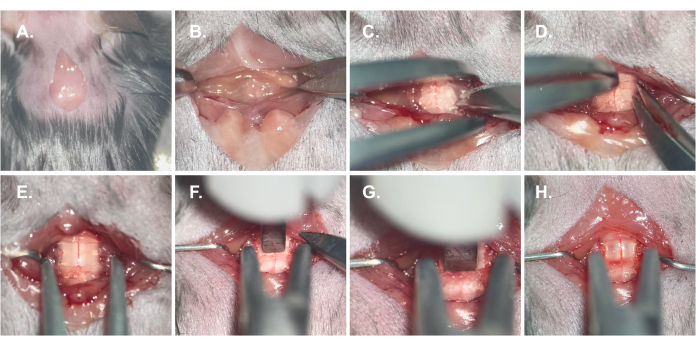

- Сделайте продольный разрез 1-1,5 см стерильным скальпелем по центру остистого отростка2-го грудного позвонка, чтобы обнажить фасциальный слой (рис. 2А).

- Удалите часть жировой ткани выше Т2 стерильными микроножницами, чтобы найти остистый отросток Т2.

- Отделите двусторонние трапециевидные и ромбовидные мышцы от С5-Т2 по средней линии микроножницами (рис. 2Б).

- Отделите мышцы на пластинке позвонков С5-Т2 микроножницами и оттяните мышечный слой в стороны стерильными микроретракторами (рис. 2В).

- Разрезают многожильные и шейные мышцы позвоночника на поверхности позвонков.

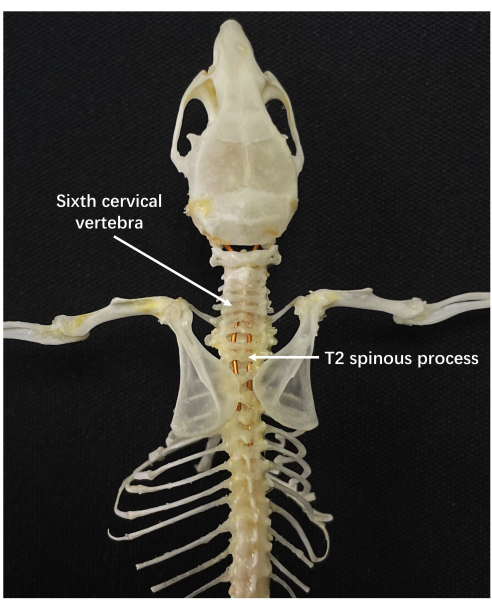

- Расположите Т2 по самой высокой точке остистых отростков. Зондируйте остистые отростки последовательно по направлению к ростральному концу от Т2 до нахождения С6 (рис. 3).

- Приподнимают пластинку С6 щипцами, отрезают пластинку, и спинной мозг обнажается (рис. 2D).

2. Компрессионная травма шейного отдела спинного мозга

- Зажмите фасеточные соединения С6-7 стабилизатором позвонков и зафиксируйте их (рис. 2E).

- Направьте стерильный наконечник груза на открытый спинной мозг и убедитесь, что плоская нижняя часть наконечника расположена параллельно дорсальной поверхности спинного мозга (Рисунок 2F).

- Отрегулируйте рукав так, чтобы вес сжимал спинной мозг. Прекратите регулировку, когда вес будет находиться в постоянном относительном положении по отношению к спинному мозгу (рис. 2G).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не делайте этот процесс слишком сильным или быстрым, если вес оказывает контузионное воздействие на спинной мозг. - Снимите груз и стабилизатор позвонков после 5-минутной компрессии.

- Наблюдайте изменения цвета спинного мозга после компрессии под микроскопом (рис. 2H).

- Промойте стерильным PBS и используйте всасывание для очистки места операции.

- Послойно сшить мышцы и кожу с помощью полипропиленового нерассасывающегося шовного материала (размер: 6-0).

- Продезинфицируйте операционную область, положите мышь на теплую коврик до тех пор, пока мышь не придет в полное сознание, а затем верните мышь в клетку для мышей.

- Вводят бупренорфин для обезболивания (0,05-0,1 мг/кг, SQ) каждые 8-12 ч в течение 3 дней.

3. Гистологический анализ

- Обезболивайте мышь внутрибрюшинной инъекцией 1,25% трибромэтанола (0,02 мл/г массы тела) на 7, 28 или 70 день после травмы. Транскардиально введите мышам 60 мл фосфатно-солевого буфера (PBS) и 20 мл 4% параформальдегида11.

- Разрежьте спинной мозг на расстоянии 0,5 см от центра поражения с обеих сторон микроножницами и сохраните участок длиной 1 см.

- Консервированный участок спинного мозга погрузить в 30% сахарозу при 4 °C на 48 ч.

- Внедрите ткани с помощью ОКТ, нарежьте ткани на срезы толщиной 6 мкм с помощью криотома и соберите срезы на предметном стекле.

- Окрашивание гематоксилином и эозином

- Промойте участки размером 6 мкм 1x PBS в течение 5 минут 3 раза, чтобы удалить остаточные ОКТ.

- Погрузите срезы в гематоксилин на 90 с. Промойте срезы под проточной водой в течение 3 минут.

- Погрузите срезы в эозин на 4 минуты. Замочить в 95% спирте на 30 с, чтобы удалить излишки озина.

- Наконец, обезвоживайте предметные стекла спиртом (95% спиртом и 100% спиртом дважды, последовательно) в течение 30 с и поместите предметные стекла в ксилолевую ванну для очистки на 2 минуты. Затем запечатайте срезы покровным стеклом и гелем из смолы.

- Прусское синее окрашивание

- Погрузите предметные стекла на 20 мин в равную смесь ферроцианида калия (10%) и соляной кислоты (10%).

- Смойте 3 раза дистиллированной водой и окрашивайте в течение 5 минут Nuclear Fast Red.

- Трижды промыть дистиллированной водой, затем одно полоскание 95% спиртом и два полоскания 100% спиртом в течение 5 мин.

- Очистите срезы в ксилоле два раза по 3 мин каждый, а затем запечатайте гелем для смолы12.

- Иммунофлуоресцентное окрашивание

- Инкубируют предметные стекла со следующими первичными антителами в течение 1 ч при 37 °C: антиионизированная кальцийсвязывающая переходная молекула 1 кролика (Iba-1) (1:500), которая была повышена в микроглии после повреждения нерва; мышиный антиглиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) (1:300), который экспрессируется в астроцитах центральной нервной системы; кролик анти-нейрофиламент-200 (NF-200) (1:2000), который экспрессируется в нейрофиламенте.

- Инкубируйте со вторичными антителами в течение 1 ч при комнатной температуре (RT): Alexa Fluor488 козий против мышей и Alexa Fluor594 козьих против кроликов (1:1,000).

- Фотографирование и дальнейший анализ с помощью флуоресцентного микроскопа13.

4. Магнитно-резонансная томография

- Обезболивайте мышь через 7 дней после травмы анестезией изофлураном (1%-2% изофлуран, 20%-30%O2), введенной через мини-маску.

- Сканирование шейного отдела спинного мозга в сагиттальной ориентации. Для получения МРТ-изображений используйте следующие настройки: последовательность спин-эхо (SE) в мультисрезовом и чередующемся виде с TR/TE = 2500/12 мс, матрица сбора данных = матрица 256 x 128 над полем зрения (FOV) = 12 x 8мм2, толщина среза = 1 мм и количество возбуждений (NEX) = 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поддерживайте частоту дыхания мыши на уровне 10-15/мин во время сканирования, чтобы устранить артефакты изображения, связанные с дыханием14.

Результаты

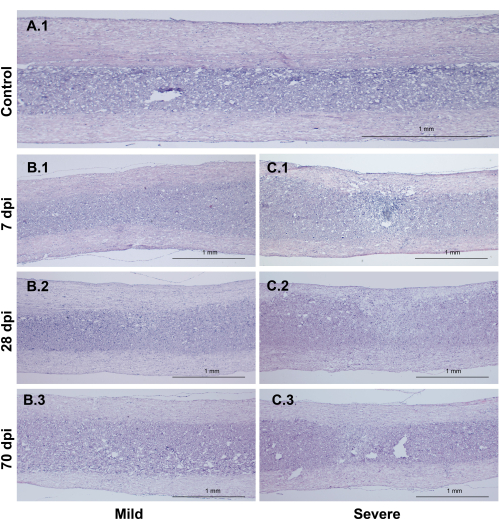

Сагиттальный срез ПЭ позволяет предположить, что, несмотря на то, что поврежденный участок в сером веществе был шире в тяжелой группе, непрерывность по белому веществу присутствовала. Кроме того, разница в зоне повреждения серого вещества между группами тяжелой и легкой степени подтверждает обоснованность настройки группы в протоколе (рис. 4).

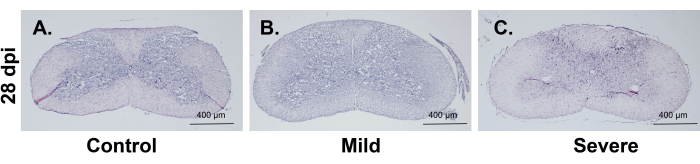

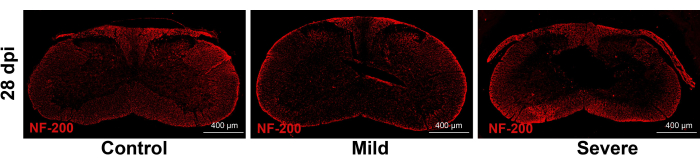

Корональные срезы ПЭ показывают, что поражение в основном имеется в сером веществе в обеих группах. В тяжелой группе структура белого вещества, окружающего серое вещество, с большей вероятностью подвергалась воздействию, но очертания белого вещества все еще сохранялись (рис. 5). Иммунофлюоресценция NF-200 позволяет предположить, что, несмотря на то, что белое вещество, окружающее серое вещество, было поражено в тяжелой группе, белое вещество все еще оставалось относительно неповрежденным. Эти результаты согласуются с характеристиками, описанными для CCS в предыдущем исследовании4 (рис. 6).

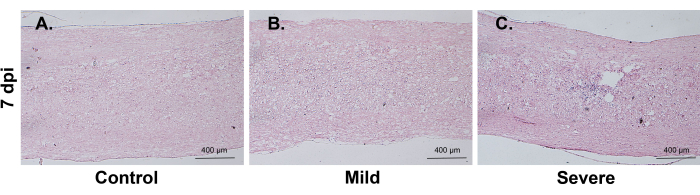

Эритроциты не были обнаружены в сагиттальных срезах ПЭ через 7 дней после травмы как в легкой, так и в тяжелой группе. Прусское синее окрашивание не выявило гемосидероза в легкой группе, но в тяжелой группе. Эти результаты указывают на то, что индуцирование кровоизлияния может потребовать относительно тяжелой степени повреждения (рис. 7).

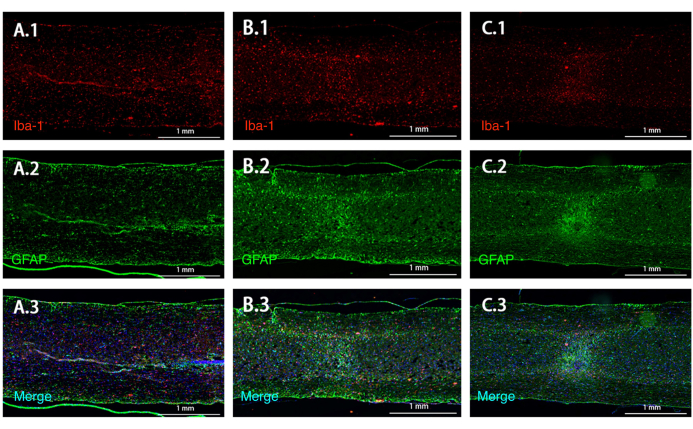

Иммунофлуоресценция выявила участки повышенной экспрессии GFAP и Iba-1 как при легкой, так и при тяжелой травме, что свидетельствует о воспалительной реакции и образовании глиального рубца в очаге поражения. Кроме того, в тяжелой группе площадь поражения была больше, чем в группе легкой формы (рис. 8).

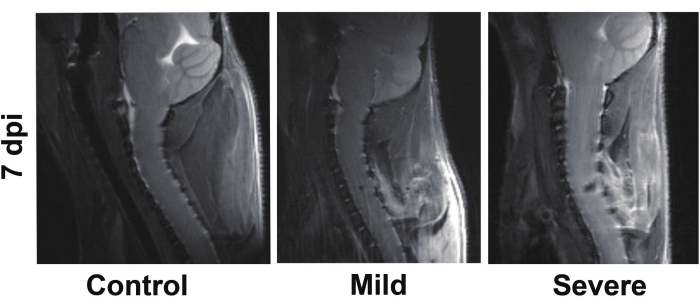

МРТ является относительно малоинвазивным методом наблюдения за спинным мозгом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что как в легкой, так и в тяжелой группах наблюдается гипоинтенсивное изменение сигнала в очаге поражения с высоким контуром сигнала. В тяжелой группе наблюдалась значительно большая область гипоинтенсивного сигнала (рис. 9). Гипоинтенсивный сигнал указывает на осадок из лизата ретикулоцитов в этой области, а окружающий гиперинтенсивный сигнал предполагает воспалительную реакцию. В нашем предыдущем исследовании мы провели несколько поведенческих тестов. Например, тест на силу хвата передних конечностей выявляет существенную разницу15.

Рисунок 1: Втулка и грузы SCICP. Площадь поверхности наконечника была рассчитана на 1,3 мм x 1,6 мм на основе открытой области спинного мозга, измеренной после ламинэктомии C6. Груз покрыт ПТФЭ, что эффективно снижает трение между внутренней стенкой гильзы и грузом. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Обнажение и компрессия спинного мозга. (А) Продольный разрез кожи; (Б) Отделить мышцы рострально от остистого отростка Т2; (В) Отделить мышцы над пластинками; (D) Ламинэктомия С6; (E) Фиксация тела позвонка; (F) Определение места сжатия; (G) Компрессия спинного мозга; (H) Отсутствие значительного повреждения белого вещества над спинным мозгом после компрессии спинного мозга. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Анатомия шейного скелета мыши. Участок, обозначенный стрелкой, является остистым отростком Т2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Сагиттальные срезы, окрашенные HE. (A) Сагиттальный отдел шейного отдела спинного мозга. (В,В) Тяжелая группа имела более серьезные повреждения, чем группа с легкой формой, но обе были сосредоточены на сером веществе вокруг центрального спинного мозга. Изображения с разрешением 7, 28 и 70 dpi свидетельствуют об отсутствии существенных различий в выражении травмы в одной и той же группе повреждений в разные периоды и о том, что непрерывность белого вещества в верхнем и нижнем отделах спинного мозга сохраняется. Масштабная линейка: 1 мм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Повреждение шейного отдела спинного мозга корональными HE-окрашенными срезами. (А-С) Повреждение в первую очередь затрагивает серое вещество, окружающее центральный спинной мозг, как видно на панелях B и C. Группа с тяжелыми травмами страдает от более обширного спектра повреждений, чем группа с легкой травмой, которая с большей вероятностью затрагивает белое вещество. Масштабная линейка: 400 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Корональная иммунофлуоресценция NF-200 после травмы. Реакция NF-200 без существенных различий в очертаниях белого вещества. Масштабная линейка: 400 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Прусское синее окрашивание. (А-С) Гемосидероз наблюдался в тяжелой группе, но не в группе легкой. Масштабная линейка: 400 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 8: Сагиттальная иммунофлуоресценция GFAP и Iba-1 после травмы. (А-С) По мере увеличения степени поражения площадь ответа GFAP и Iba-1 увеличивается. Масштабная линейка: 1 мм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 9: Сагиттальная МРТ после травмы шейного отдела спинного мозга (Т2-взвешенные изображения). Область травмы наблюдалась как гипоинтенсивный сигнал в группах легкой и тяжелой травмы, со значительно более широкой областью гипоинтенсивного сигнала в группе тяжелой травмы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Обсуждение

Из многочисленных типов повреждений спинного мозга CCS является одним из наиболее потенциально излечимых типов повреждений 3,4. Из-за отсутствия моделей лабораторных исследований исследования CCS с 1950-х годов были сосредоточены на клинических исследованиях и исследованиях вскрытия трупов 3,16,17. В настоящем исследовании показано использование совместимых инструментов и минимально инвазивных процедур для создания модели CCS на мышах. С технической точки зрения эта платформа обладает высокой работоспособностью и хорошей воспроизводимостью. Учитывая, что результаты эксперимента демонстрируют валидность, наша методика создания модели, наиболее близкой к стандарту предыдущих исследований, определена для CCS4.

В предыдущих исследованиях компрессионных повреждений в основном использовались зажимы для аневризмы, баллоны и калиброванные щипцы 9,10,18. При этом большинство травм происходило на уровне грудного отдела спинного мозга18. Спинной мозг на уровне С6 был выбран в качестве поврежденного сегмента в этом исследовании для изучения характеристик CCS. Стоит обратить внимание на то, что выживаемость модели CCS также является существенным фактором в обеспечении экспериментальной согласованности. В настоящем исследовании сообщается о том, что двустороннее компрессионное повреждение шейного отдела спинного мозга мыши, в то время как травматическое повреждение спинного мозга высокой степени, особенно двустороннее, может быть смертельным для подопытных животных, если оно слишком серьезное. По словам Эль-Бохи, спинной мозг C4/5 с большей вероятностью влияет на нисходящий бульбоспинальный тракт и связанные с дыханием мотонейроны, что приводит подопытных животных к угнетению дыхания и смерти 18,19,20,21,22,23., В этом исследовании мыши с разной степенью компрессии на шейном отделе спинного мозга С6 имели значительно дифференцированные характеристики повреждения, предложенные гистологические исследования. Несмотря на то, что были выявлены значительные поведенческие и гистологические различия в мышиной модели пережатия шейного отдела спинного мозга, о которой сообщил Forgione, для того, чтобы пережать спинной мозг модифицированными зажимами, потребовалось разрушение ножек, суставных отростков, пластинок и даже нервных корешков, что оказало значительное влияние на стабильность шейных структур24. В другом исследовании травм шейного отдела сообщалось об использовании поперечного отростка в качестве места фиксации5. Несмотря на то, что суставные отростки были предотвращены от повреждения, чрезмерное разрушение мышечной ткани также могло привести к влиянию на стабильность спинного мозга. В настоящем исследовании была удалена только6-я шейная пластинка для поддержания стабильности шейного отдела спинного мозга, при этом прилегающие суставные суставы были сохранены, а чрезмерные мышечные повреждения были предотвращены. В то же время компрессия сверху спинного мозга предотвращает повреждение нервных корешков.

Результаты ПЭ свидетельствуют о том, что площадь повреждения шейного отдела спинного мозга мышей в каждой группе была в основном в сером веществе вблизи центрального спинного мозга, что характеризовало CCS, со значительными различиями в масштабах повреждения между различными группами. Примечательно, что патологические срезы, которые мы продемонстрировали, возможно, смягчили проявления травмы, потому что образцы были собраны через несколько дней после травмы. Иммунофлуоресценция (NF-200) показала меньшее повреждение нервных путей в области белого вещества спинного мозга, что также подтвердило, что повреждение при CCS было в основном сосредоточено вокруг центрального спинного мозга. Результат иммунофлюоресценции усугублялся предшествующими гистологическими результатами патологии. Предыдущие исследования показали, что CCS приводит к отеку вблизи центрального спинного мозга, что приводит к гематоме и, в конечном счете, к дисфункции в медиальной части латерального кортикоспинального тракта3. Сообщалось, что кровоизлияние является типичным компонентом CCS, но редко встречается в последующих исследованиях визуализации и аутопсии17. В этом исследовании результаты ПЭ через 7 дней после травмы свидетельствуют о признаках отека тканей во всех группах; Однако в области повреждения не было обнаружено никаких остаточных эритроцитов. Таким образом, прусская синяя использовалась для обследования области повреждения на предмет кровоизлияния, и результаты соответствовали гемосидерозу, наблюдаемому в области повреждения в группе тяжелой травмы через 7 дней после травмы, в то время как в группе легкой степени этого не произошло. Снимки МРТ Т2 показали, что как легкие, так и тяжелые травмы имели участки с низким сигналом в поврежденной области травмы через 7 дней после травмы, Здесь указывается на отложение лизата ретикулоцитов. Эти результаты являются косвенным доказательством того, что расхождение между ранее опубликованными результатами, вероятно, связано с тем, что МРТ-тест потенциально более чувствителен, чем гистологический тест14, в дополнение к тяжести травмы, которая также может повлиять на величину кровоизлияния в области травмы. GFAP также был широко выражен в поврежденной области. В то же время экспрессия Iba-1 также наблюдалась в интактных областях, что указывает на персистенцию воспалительной реакции, что согласуется с результатами МРТ, где кольцо гиперинтенсивного сигнала вокруг гипоинтенсивной сигнальной области в очаге поражения указывает на наличие воспалительной реакции. В конечном счете, основываясь на результатах настоящего исследования, область повреждения в модели была сосредоточена на сером веществе вокруг центрального спинного мозга, что в целом согласуется с описаниями, приведенными ранее13. К сожалению, мы не проводили МРТ многократно на каждом экспериментальном животном, чтобы показать, как место повреждения динамически меняется со временем. Будущие исследователи могут включить это в свою работу для лучшего изучения CCS. Кроме того, в исследование может быть включено иммуномечение с помощью нейронных маркеров, таких как NeuN, которые определяют серое вещество.

В заключение следует отметить, что характеристики результатов патологоанатомического и МРТ-сканирования имеют близкое сходство с теми, которые были описаны для CCS в предыдущих исследованиях4. Настоящий протокол, реально моделирующий CCS, позволяет проводить дальнейшие исследования и понимать CCS.

Раскрытие информации

Авторам нечего раскрывать.

Благодарности

Данное исследование выполнено при поддержке Национального ключевого научно-исследовательского проекта по изучению стволовых клеток и трансформации (2019YFA0112100) и Государственной ключевой программы национальных естественных наук Китая (81930070).

Материалы

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| 4% fixative solution | Solarbio | P1110 | 4% |

| Anti-Neurofilament heavy polypeptide antibody | Abcam | ab8135 | Dilution ratio (1:2000) |

| Eosin Staining Solution (water soluble) | Biosharp | BL727B | |

| Ethanol | Fuyu Reagent | ||

| Fluorescent microscope | KEYENCE | BZ-X800 | |

| Frozen Slicer | Leica | ||

| GFAP (GA5) Mouse mAb | Cell Signaling TECHNOLOGY | #3670 | Dilution ratio (1:600) |

| Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 | ThermoFisher SCIENTIFIC | A32723TR | Dilution ratio (1:1000) |

| Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 594 | ThermoFisher SCIENTIFIC | A32740 | Dilution ratio (1:1000) |

| Hematoxylin Staining Solution | Biosharp | BL702A | |

| Mice | Jinan Pengyue Experimental AnimalCompany | C57BL/6J | |

| Microsurgery apparatus | Shandong ULT Biotechnology Co., Ltd | All the surgey instruments are custom-made | Ophthalmic scissors, micro mosquito forceps, microsurgery forceps, micro scissors |

| Normal sheep serum for blocking (working solution) | Zhong Shan Jin Qiao | ZLI-9022 | working solution |

| O.C.T. Compound | SAKURA | 4583 | |

| Phosphate buffered solution (PBS) | Solarbio | P1020 | pH 7.2–7.4 |

| Prussian Blue Iron Stain Kit (With Eosin) | Solarbio | G1424 | |

| RWD Laboratory inhalation anesthetic station | RWD Life Science Co., Ltd | R550 | |

| Small animal in vivo microCT imaging system | PerkinElmer | Quantum GX2 | |

| Spinal cord injury coaxial platform | Shandong ULT Biotechnology Co., Ltd | Custom-made(Feng's standard) | https://shop43957633.m.youzan.com/wscgoods/detail/367x5ovgn69q18g?banner_id=f.81386274~goods.7~ 1~b0yRFKOq&alg_id= 0&slg=tagGoodList-default%2COpBottom%2Cuuid% 2CabTraceId&components_ style_layout =1&reft=1659409105184&spm= g.930111970_f.81386274&alias= 367x5ovgn69q18g&from_uuid= 1362cc46-ffe0-6886-2c65-01903 dbacbba&sf=qq_sm&is_share= 1&shopAutoEnter=1&share_cmpt =native_wechat&is_silence_auth=1 |

| Surgery microscope | Zumax Medical Co., Ltd. | zumax, OMS2355 | |

| Tris Buffered Saline+Tween (TBST) | Solarbio | T1082 | Dilution ratio (1:19) |

| Xylene | Fuyu Reagent |

Ссылки

- Liu, C., et al. Survival in 222 Patients With Severe CSCI: An 8-Year Epidemiologic Survey in Western China. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 100 (10), 1872-1880 (2019).

- Qi, C., Xia, H., Miao, D., Wang, X., Li, Z. The influence of timing of surgery in the outcome of spinal cord injury without radiographic abnormality (SCIWORA). Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 15 (1), 223 (2020).

- Brooks, N. P. Central cord syndrome. Neurosurgery Clinics of North America. 28 (1), 41-47 (2017).

- Avila, M. J., Hurlbert, R. J. Central cord syndrome redefined. Neurosurgery Clinics of North America. 32 (3), 353-363 (2021).

- Forgione, N., Chamankhah, M., Fehlings, M. G. A mouse model of bilateral cervical contusion-compression spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. 34 (6), 1227-1239 (2017).

- López-Dolado, E., Lucas-Osma, A. M., Collazos-Castro, J. E. Dynamic motor compensations with permanent, focal loss of forelimb force after cervical spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. 30 (3), 191-210 (2013).

- Allen, L. L., et al. Phrenic motor neuron survival below cervical spinal cord hemisection. Experimental Neurology. 346, 113832 (2021).

- Reinhardt, D. R., Stehlik, K. E., Satkunendrarajah, K., Kroner, A. Bilateral cervical contusion spinal cord injury: A mouse model to evaluate sensorimotor function. Experimental Neurology. 331, 113381 (2020).

- Ropper, A. E., Ropper, A. H. Acute spinal cord compression. The New England Journal of Medicine. 376 (14), 1358-1369 (2017).

- Sun, G. D., et al. A progressive compression model of thoracic spinal cord injury in mice: function assessment and pathological changes in spinal cord. Neural Regeneration Research. 12 (8), 1365-1374 (2017).

- Elzat, E. Y., et al. Establishing a mouse contusion spinal cord injury model based on a minimally invasive technique. Journal of Visualized Experiments. (187), 64538 (2022).

- Lu, J., Xu, F., Lu, H. LncRNA PVT1 regulates ferroptosis through miR-214-mediated TFR1 and p53. Life Sciences. 260, 118305 (2020).

- Zeng, H., et al. Lentivirus-mediated downregulation of α-synuclein reduces neuroinflammation and promotes functional recovery in rats with spinal cord injury. Journal of Neuroinflammation. 16 (1), 283 (2019).

- Bilgen, M., Al-Hafez, B., Berman, N. E., Festoff, B. W. Magnetic resonance imaging of mouse spinal cord. Magnetic Resonance in Medicine. 54 (5), 1226-1231 (2005).

- Yilihamu, E. E., et al. A novel mouse model of central cord syndrome. Neural Regeneration Research. 18 (12), 2751-2756 (2023).

- Chikuda, H., et al. Effect of early vs delayed surgical treatment on motor recovery in incomplete cervical spinal cord injury with preexisting cervical stenosis: A randomized clinical trial. JAMA Network Open. 4 (11), e2133604 (2021).

- Jimenez, O., Marcillo, A., Levi, A. D. A histopathological analysis of the human cervical spinal cord in patients with acute traumatic central cord syndrome. Spinal Cord. 38 (9), 532-537 (2000).

- Menezes, K., et al. Human mesenchymal stromal/stem cells recruit resident pericytes and induce blood vessels maturation to repair experimental spinal cord injury in rats. Scientific Reports. 10 (1), 19604 (2020).

- Hutson, T. H., Di Giovanni, S. The translational landscape in spinal cord injury: focus on neuroplasticity and regeneration. Nature Reviews. Neurology. 15 (12), 732-745 (2019).

- El-Bohy, A. A., Schrimsher, G. W., Reier, P. J., Goshgarian, H. G. Quantitative assessment of respiratory function following contusion injury of the cervical spinal cord. Experimental Neurology. 150 (1), 143-152 (1998).

- El-Bohy, A. A., Goshgarian, H. G. The use of single phrenic axon recordings to assess diaphragm recovery after cervical spinal cord injury. Experimental Neurology. 156 (1), 172-179 (1999).

- Gonzalez-Rothi, E. J., Lee, K. Z. Intermittent hypoxia and respiratory recovery in preclinical rodent models of incomplete cervical spinal cord injury. Experimental Neurology. 342, 113751 (2021).

- Locke, K. C., Randelman, M. L., Hoh, D. J., Zholudeva, L. V., Lane, M. A. Respiratory plasticity following spinal cord injury: perspectives from mouse to man. Neural Regeneration Research. 17 (10), 2141-2148 (2022).

- Forgione, N., et al. Bilateral contusion-compression model of incomplete traumatic cervical spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. 31 (21), 1776-1788 (2014).

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи

Запросить разрешениеThis article has been published

Video Coming Soon

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены