Method Article

Ein experimentelles Design innerhalb des Subjekts mit einer Objektortungsaufgabe in Ratten

* Diese Autoren haben gleichermaßen beigetragen

In diesem Artikel

Zusammenfassung

Dieses Protokoll bietet detaillierte Schritte für eine Objektortungsaufgabe mit vier Wiederholungen unter Verwendung derselben Rattenkohorte. Schwache und starke Kodierung kann Kurz- und Langzeitgedächte erzeugen. Die Flexibilität des Protokolls mit Wiederholung kann für Studien mit chirurgischen Eingriffen von Vorteil sein, indem Zeit und Arbeit gespart werden.

Zusammenfassung

Die Objektplatzerkennung ist eine prominente Methode zur Untersuchung des räumlichen Gedächtnisses bei Nagetieren. Dieser Objektplatzerkennungsspeicher bildet die Grundlage der Objektortungsaufgabe. Dieses Papier bietet ein umfangreiches Protokoll zur Einrichtung einer Objektortungsaufgabe mit der Option von bis zu vier Wiederholungen mit derselben Rattenkohorte. Sowohl schwache als auch starke Kodierungsprotokolle können verwendet werden, um kurz- und langfristige räumliche Erinnerungen unterschiedlicher Stärke zu untersuchen und die Implementierung relevanter gedächtnishemmender oder -verbessernder Manipulationen zu ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht die Wiederholung des Tests mit dem hier vorgestellten Gegengewicht die Kombination von Ergebnissen aus zwei oder mehr Tests für den Innersubstanzvergleich, um die Variabilität zwischen Ratten zu reduzieren. Diese Methode hilft, die statistische Aussagekraft zu erhöhen und wird dringend empfohlen, insbesondere bei der Durchführung von Experimenten, die zu hohen Variationen im individuellen Verhalten führen. Dies verfeinert die Studie direkt, indem die von jedem Tier erhaltenen Daten erhöht und die Gesamtzahl der benötigten Tiere reduziert wird. Schließlich erhöht die Implementierung der wiederholten Objektortungsaufgabe die Effizienz von Studien, die chirurgische Eingriffe beinhalten, indem Zeit und Arbeit gespart werden.

Einleitung

Spontane Erkennungsaufgaben(z.B. Objekterkennung, Objektplatzerkennung) wurden in hohem Maße bei der Untersuchung des Gedächtnisses bei Nagetieren eingesetzt. Diese Tests unterscheiden sich von der Vielzahl von Tests zur Beurteilung des Gedächtnisses, die entweder auf Angstkonditionierung oder Belohnungsmotivation basieren, da spontane Erkennungsaufgaben ausschließlich auf spontanem explorativem Verhalten gegenüber neuen Reizen basieren. Dieses Verhalten, das als "neotischePräferenz" 1bezeichnet wird, ist sowohl Bei Nagetieren als auch bei anderen Säugetierarten und einigen Nicht-Säugetieren wie Vögeln und Fischen2inhärent. Die Objektplatzerkennung, die vom räumlichen Gedächtnis abhängt, kann mit der Objektortungsaufgabe (auch als räumliche Objekterkennungsaufgabe bezeichnet)3beobachtet werden. Läsionsstudien haben gezeigt, dass die Objektplatzerkennung einen intakten Hippocampus erfordert4,5. Aufgrund des relativ einfachen Trainingsprotokolls und des Fehlens jeglicher Verstärkung ist diese Aufgabe in vielen Studien vorzuziehen. Das Fehlen einer positiven und negativen Verstärkung minimiert die zusätzlichen Parameter und Gehirnregionen, die das Verhalten antreiben könnten. Daher ist das Verhalten hier neutral und basiert auf Neugier und räumlichem Gedächtnis, was die Untersuchung von Mechanismen ermöglicht, die an der Kodierung, Konsolidierung und dem Abruf des räumlichen Gedächtnisses beteiligt sind.

Das Protokoll für die Objektortungsaufgabe besteht in der Regel aus Gewöhnungssitzungen, gefolgt von einer einzigen Sitzung mit Codierungs- und Testversuchen, die durch eine Verzögerungsperiode getrennt sind, die von mehreren Minuten bis zu Stunden variiert. Es wird dringend empfohlen, Ratten im Voraus zu behandeln, um das Stressniveau der Tiere und damit Verhaltensweisen, die das Erkennungsgedächtnis beeinträchtigen könnten, wie z. B. die Abneigung gegen Neuheiten, zu minimieren. In ähnlicher Weise spielt ein gut durchdachtes Gewöhnungsprotokoll eine wesentliche Rolle bei der Vermeidung von Stress, der das natürliche Verhalten der Ratte während der Aufgabe behindern könnte. Das Ausmaß der Handhabung und Gewöhnung variiert jedoch stark zwischen Laboratorien und Experimentatoren, was zu einer geringen Replizierbarkeit beitragen kann6,7,8. Im Kodierungsversuch erhält die Ratte Zeit, eine Arena mit zwei identischen Objekten in zwei dafür vorgesehenen Ecken zu erkunden. In dem Testversuch, der um einen Punkt verzögert wird, erhält die Ratte Zeit, die Arena mit dem gleichen Objektpaar zu erkunden, aber diesmal wurde eines von ihnen an einen neuen Ort gebracht. Die spontane Präferenz der Ratten und die daraus resultierende Zunahme der Zeit, die mit der Erkundung des Objekts am neuartigen Ort verbracht wird, sind bezeichnend für die räumliche Erkennung und das Gedächtnis der Objektstandorte3. Die Modifikation des Kodierungsversuchs (Dauer und Anzahl der Wiederholungen) beeinflusst die Stärke des Gedächtnisses.

Je nach Ziel der Studie kann die Länge der Verzögerung zwischen Kodierung und Testversuchen modifiziert werden, um proteinsyntheseunabhängiges Kurzzeitgedächtnis oder proteinsyntheseabhängiges Langzeitgedächtnis zu modellieren. Daher kann die Objektortungsaufgabe für eine Vielzahl von Studien verwendet werden, indem das Protokoll nach Bedarf angepasst wird. Darüber hinaus ist auch die Implementierung experimenteller Manipulationen, wie pharmakologische und optogenetische Interventionen, zwischen diesen Studien möglich, ebenso wie die In-vivo-Bildgebung. Es gibt mehrere Studien9,10, die wiederholte Iterationen der Objektortungsaufgabe innerhalb derselben Rattenkohorte berichten. Dies steht im Gegensatz zu der traditionellen Verwendung, bei der ein Tier eine Sitzung ohne Wiederholungen hat. Die Wirksamkeit dieser Paradigmen wurde jedoch nicht gründlich untersucht, und es gibt auch keine Methodenpapiere, die diese beschreiben. Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste berichtete Beschreibung eines Protokolls, das detailliert eine Objektortungsaufgabe mit bis zu vier Wiederholungen unter Verwendung derselben Rattenkohorte beschreibt, die auch die Ergebnisse jeder Wiederholung systematisch vergleicht. Wiederholungen können verwendet werden, um experimentelle Bedingungen auszugleichen, um einen Vergleich innerhalb des Probanden mit reduzierter Variabilität zwischen den Tests zu ermöglichen. Durch die zuverlässige Wiederholung der Aufgabe können Daten gebündelt werden, so dass mit einer relativ kleinen Anzahl von Ratten ausreichend große Datenmengen erzeugt werden können. Schließlich können Wiederholungen mit derselben Ratte bei Experimenten mit chirurgischen Eingriffen und Implantationen von Vorteil sein, indem die Anzahl der benötigten Ratten gesenkt wird, was folglich Zeit und Arbeitskosten spart.

Diese Studie präsentiert ein umfangreiches Protokoll, in dem detailliert beschrieben wird, wie eine Objektortungsaufgabe bei erwachsenen Ratten mit starken und schwachen Kodierungsstudien durchgeführt wird, gefolgt von Testversuchen mit Verzögerungen von 1 h und 24 Stunden. Das starke Kodierungsprotokoll erzeugt statistisch signifikantes Erkennungsgedächtnis, wenn es mit 1-h- und 24-h-Verzögerungen getestet wird, und kann daher verwendet werden, um sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitgedächte nach Implementierung von Manipulationen zur Hemmung dieser Erinnerungen zu untersuchen11. Im Gegensatz dazu erzeugt das schwache Kodierungsprotokoll nur dann ein signifikantes Kurzzeitgedächtnis, wenn es mit einer Verzögerung von 1 h getestet wird. Das Fehlen eines Langzeitgedächtnisses kann verwendet werden, um Manipulationen zur Verbesserung der Gedächtniserhaltung zu untersuchen11,12. Dieses Protokoll enthält auch detaillierte Handhabungs- und Gewöhnungssitzungen, die darauf abzielen, die Replizierbarkeit der Objektortungsaufgabe zu erhöhen. Dieses Papier zeigt auch die Wiederholung der Aufgabe in vier verschiedenen Kontexten mit der gleichen Kohorte von Ratten unter Verwendung des schwachen Kodierungsprotokolls, das jedes Mal replizierbare und konsistente Ergebnisse liefert.

Protokoll

Alle hier beschriebenen Methoden wurden von den dänischen nationalen Behörden (Lizenznummer: 2018-15-0201-01405) in Übereinstimmung mit den dänischen und EU-Tierschutzgesetzen genehmigt.

1. Versuchsaufbau und Aufbereitung unterschiedlicher Kontexte

- Objektstandortarena mit Kontext

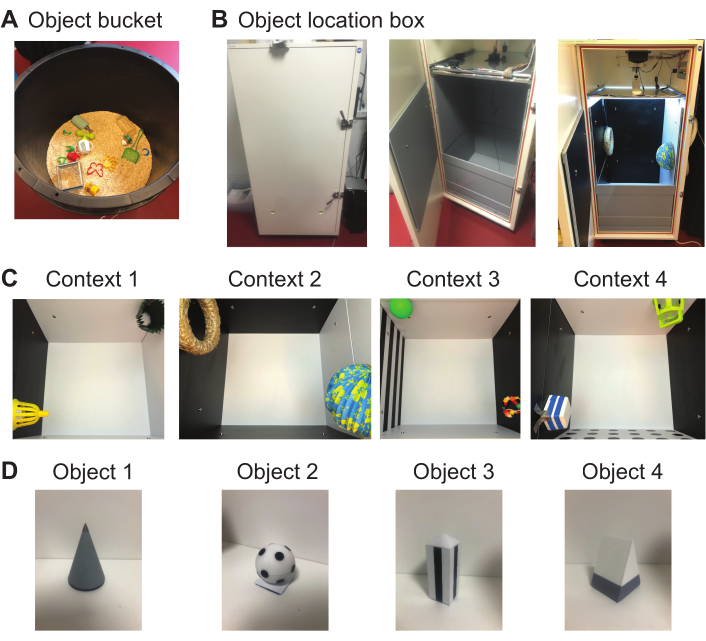

HINWEIS: Das folgende Setup wird in einer geschlossenen schallisolierten Box (Abbildung 1B) mit der Lichtquelle an den Rändern der Decke und der Kamera in der Mitte der Decke der Box demonstriert. Die Arena, 60 cm x 60 cm mit 100 cm hohen Wänden (Abbildung 1B), befindet sich in der Box und ist vollständig vom umgebenden Raum isoliert. Alle räumlichen Hinweise befinden sich innerhalb der Arena. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung unterschiedlicher Kontexte. Eine ähnliche Isolierung vom umgebenden Raum kann erreicht werden, indem eine normale Freilandarena mit einem einheitlichen Vorhang um die Wände eingeschlossen wird.- Erhalten Sie eine quadratische Arena aus undurchsichtigem, porenfreiem Hartplastik mit einer Mindestbreite von 60 cm und einer Mindesthöhe von 50 cm. Wählen Sie eine Farbe für den Boden, die mit der Farbe der Ratte kontrastiert, um die Rattenbewegungen durch die automatisierte Software (falls zutreffend) erfolgreich aufzuzeichnen. Platzieren Sie die Arena entweder in einer Box (Abbildung 1B) oder auf einer Plattform, die von einem Vorhang umgeben ist.

- Um einen Kontext zu schaffen, erhalten Sie eine zweite Schicht einführbarer Wände(z. B. Wandverkleidung aus dem gleichen Material wie die Arena oder Kunststofftapete, die leicht gereinigt werden kann) in verschiedenen Farben und / oder Mustern(z. B. Schwarz, Weiß, Streifen oder Punkte). Fügen Sie die zweite Schicht von Wänden in die Arena ein, so dass sie sich voneinander unterscheiden.

- Erhalten Sie dreidimensionale (3D) räumliche Hinweise (1-2 pro Kontext) mit Abmessungen zwischen 10 cm x 10 cm x 5 cm und 20 cm x 15 cm x 15 cm (Breite x Länge x Höhe) und haben (i) unterschiedliche geometrische Formen und (ii) Farben, die die Wandfarbe kontrastieren. Hängen Sie sie an die Wände hoch genug, damit Ratten diese Hinweise nicht erreichen können.

- Erhalten Sie verschiedene Paare von Objekten (bis hin zur Kontextnummer), die nicht porös, nicht kaubar und leicht zu reinigen sind. Ziel ist es, für jedes neue Objekt unterschiedliche geometrische Formen und Texturen zu haben. Wählen Sie Objekte, die zwischen 5 und 15 cm in Breite und Höhe sind (vermeiden Sie höhere Objekte). In Abbildung 1D finden Sie Beispiele für vier verschiedene Objekte (Kegel, Fußbälle, rechteckige Prismen und dreieckige Prismen).

HINWEIS: Jedes Objekt sollte für Ratten von ähnlichem Interesse sein, damit die gesamten Explorationszeiten für alle Objekte vergleichbar sind. - Finden Sie die beste Lösung für die Befestigung der Objekte auf dem Boden der Arena(z. B. mit klebrigen Matten, doppelseitigem Klebeband, Befestigen einer Metallplatte unter dem Objekt und eines Paarungsmagneten unter der Arena usw.).

- Wenn Sie einen anderen Kontext erstellen, erstellen Sie die Wände so neu, dass sie die Verteilung von Farbe und Muster der Wände von den vorherigen Kontexten kontrastieren. Verwenden Sie neue räumliche 3D-Hinweise, die sich von allen vorherigen Hinweisen unterscheiden und sich von ihnen unterscheiden. In Abbildung 1C finden Sie Beispiele für vier verschiedene Kontexte.

- Holen Sie sich eine Lichtquelle, die eine diffuse und gleichmäßige Beleuchtung innerhalb der Arena gewährleistet und über eine Dimmeroption verfügt. Passen Sie die Lichtintensität an den Ecken der Arena auf ca. 100-120 Lux an, nachdem Sie jeden Kontext erstellt haben. Holen Sie sich eine Kamera und platzieren Sie sie in der Mitte der Decke der Box.

HINWEIS: Die Lichtintensität kann auf ein niedrigeres Niveau eingestellt werden, wenn keine automatisierte Scoring-Software verwendet wird.

- Objekt-Bucket

- Besorgen Sie sich einen Eimer (>50 cm Durchmesser). Wählen Sie keine quadratische Form, um ähnlichkeiten mit der experimentellen Arena zu vermeiden. Füllen Sie es mit Bettungsmaterial.

- Erhalten Sie 5-10 Objekte unterschiedlicher Formen und Größen (anders als die Objekte, die im Experiment verwendet werden) und platzieren Sie sie alle nach dem Zufallsprinzip im Eimer (Abbildung 1A).

Abbildung 1: Der Versuchsaufbau, einschließlich vier verschiedener Kontexte und Objekte. (A) Der Objekteimer für die Objektwöhnung. (B) Die Versuchsvorrichtung (links), die die Objektortarena, die Kamera und die Lichtquelle umschließt. Die Experimentierbox und Arena vor Kontext-Setup (Mitte) und Arena mit Kontext-Setup (rechts). (C) Vier Kontexte (1-4) mit unterschiedlichen Wandfarben und -mustern sowie dreidimensionalen räumlichen Hinweisen. (D) Vier Objekte, die in den Kontexten 1-4 verwendet werden. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

- Kamera- und Tracking-Software (optional)

- Holen Sie sich Software, mit der der Kamerarekorder ferngesteuert werden kann und die Rattennasen verfolgen kann. Nehmen Sie vor jedem Experiment die Softwareanpassungen für jeden spezifischen Kontext und Rattenstamm vor.

- Gegengewicht von Objektstandorten und Versuchsgruppen

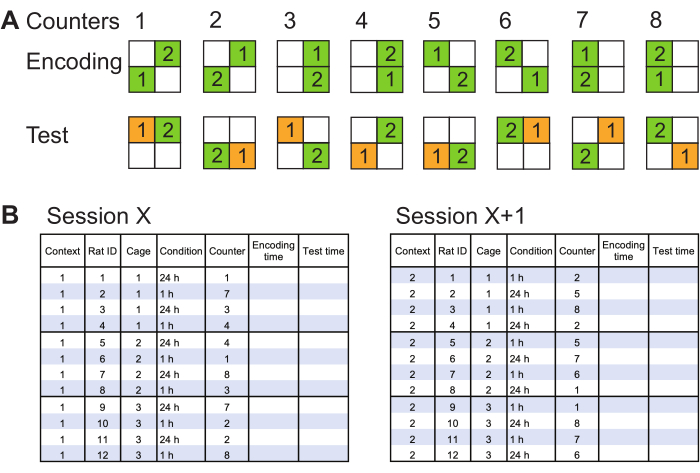

- Bereiten Sie mögliche Kombinationen von Objektpositionen für Codierungs- und Testversuche vor, und benennen Sie diese als Leistungsindikatoren. Erstellen Sie die Kombinationen so, dass sie alle Ecken als Objektpositionen und Objektbewegungen von benachbarten zu diagonalen Ecken und umgekehrt abdecken (Abbildung 2A).

- Bereiten Sie einen Zeitplan für das spezifische Experiment vor, der jede Ratte in einer experimentellen Gruppe mit einem Zähler abgleicht. Verwenden Sie jedes Paar der beiden gepaarten Zähler (Abbildung 2A) innerhalb einer Gruppe, wenn genügend Ratten vorhanden sind. Verwenden Sie denselben Satz von Leistungsindikatoren für beide experimentellen Gruppen in einer einzigen Codierungs-/Testsitzung (Abbildung 2B). Weisen Sie Leistungsindikatoren für die folgenden Sitzungen neu zu(d. h. für jeden neuen Kontext).

HINWEIS: Führen Sie die Ratten während der Kodierungs-/Testsitzungen in einer gemischten Reihenfolge aus(z. B.nicht alle Ratten nacheinander in einem Käfig laufen lassen; stattdessen drehen Sie die Käfige, um eine ruhige Umgebung in einem Käfig mit mehr als einer Ratte zu gewährleisten). - Wenn Sie zwei oder mehr Kontexte verwenden, um die experimentellen Gruppen auszugleichen(z. B. 1-h-Speicher im Vergleich zu 24-Stunden-Speichergruppen), weisen Sie Ratten jeder Gruppe zu und ändern Sie die Gruppen in den folgenden Kontexten (Abbildung 2B).

Abbildung 2: Repräsentative Gegengewichtsmethoden. (A) Mögliche Orientierungen von Objekten in der Arena bei Kodierungs- und Testversuchen sind als Zähler benannt. Objekt 1 ist immer das sich bewegende Objekt. Alle zwei Zähler werden so ausgeglichen, dass sich die Position des sich bewegenden Objekts ändert. Jede Ecke ist zweimal belegt, und Objekt 1 wird gleich oft von diagonal nach benachbart und umgekehrt verschoben. (B) Beispiel für einen Codierungs-/Testzeitplan für zwei gegengewichte Sitzungen(z. B. Kontexte 1 und 2). Ratten werden experimentellen Bedingungen im Kontext 1 zugeordnet (Sitzung X, links). Eine Reihe von Zählerpaaren(d. h. 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8) werden ausgewählt und jeder Ratte in einer experimentellen Gruppe zugewiesen. Der gleiche Satz von Zählern wird Ratten in beiden experimentellen Gruppen zugewiesen. In der folgenden Sitzung im Kontext 2 (Sitzung X+1; rechts) werden die Ratten in den Experimentellen Gruppen zum Ausgleich gewechselt und ein neuer Satz von Zählerpaaren zugewiesen. Der Zeitpunkt zu Beginn der Kodierung und Testversuche sollte beachtet werden. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

HINWEIS: Alle Handhabungs-, Gewöhnungs- und Kodierungs-/Testsitzungen in diesem Protokoll wurden während der Lichtphase eines 12-stündigen Hell/Dunkel-Zyklus optimiert, weshalb empfohlen wird, Experimente während der Lichtphase durchzuführen.

2. Handhabung und Gewöhnung

- Beginnen Sie mit dem Umgang mit Ratten, entweder ab dem Absetzen (wenn die Ratten in der Heimeinrichtung gezüchtet werden) oder 2-3 Wochen vor Beginn der Experimente (falls die Ratten von einer externen Einrichtung bestellt werden, nachdem sie sich eine Woche nach der Ankunft akklimatisieren können).

- Verbringen Sie mindestens 10-15 Minuten in jedem Käfig mit 4 Ratten für 2 oder 3 Tage pro Woche, bis die Ratten bequem berührt und vom Experimentator aufgenommen werden. Passen Sie die pro Käfig zugewiesene Zeit in Abhängigkeit von der Anzahl der Ratten in einem Käfig an.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass alle Experimentatoren, die mit den Ratten arbeiten möchten, während der Handhabung anwesend sind. - In Fällen, in denen die Handhabung mit der Entköderung beginnt, reduzieren Sie die Handhabung auf ein Minimum (optional), sobald dieses Niveau erreicht ist. Wenn Sie 2-3 Wochen vor den Experimenten beginnen, setzen Sie die Behandlung bis zum Beginn der Gewöhnungssitzungen fort.

- Bringen Sie die Ratten in ihren Käfigen in den Experimentierraum, um die Ratten sowohl an den Transport als auch an den Experimentierraum zu gewöhnen. Lassen Sie Ratten mindestens 30 Minuten sitzen, um ihnen Zeit zu geben, sich zu beruhigen und sich daran zu gewöhnen. Nach dieser Zeit bringen Sie die Ratten/ Käfige in den Haltungsraum zurück.

HINWEIS: Schritt 2.4 kann mit der Handhabung kombiniert und so oft wie nötig wiederholt werden. Eine zusätzliche Gewöhnung kann in diesem Schritt implementiert werden, wenn das Protokoll weitere Manipulationen enthält(z. B. Handhabung für den Eingriff von Injektionen usw.). - Führen Sie objektgewöhnung durch, um Ratten an die Interaktion mit Objekten zu gewöhnen und den allgemeinen Stress zu reduzieren, der sich aus der Erfahrung neuer Umgebungen ergibt.

- Bringen Sie für Sitzung 1 alle Käfige nach Hause in den Experimentierraum und lassen Sie die Ratten sich in den Raum gewöhnen und sich für mindestens 30 Minuten niederlassen. Legen Sie Ratten (2-4 Ratten) aus demselben Käfig zusammen in den Eimer für 20 Min. Reinigen Sie den Eimer, indem Sie alle Fäkalien zwischen jeder Gruppe von Ratten entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Käfige. Setzen Sie alle Ratten in ihre heimischen Käfige und kehren Sie in das Wohnzimmer zurück.

- Für Sitzung 2 bringen Sie an einem separaten Tag alle Käfige in den Experimentierraum und lassen Sie sie für mindestens 30 Minuten stehen. Legen Sie jede Ratte einzeln für 10 Minuten in den Eimer. Legen Sie die Ratte wieder in den Hauskäfig und reinigen Sie den Eimer nach jeder Ratte. Bringen Sie alle Käfige in den Wohnraum zurück.

- Wiederholen Sie für Sitzung 3 Schritt 2.5.2 an einem separaten Tag.

- Wenn es sich bei der Versuchsvorrichtung um eine geschlossene Box handelt (Abbildung 1B), entscheiden Sie sich für eine leere Box-Gewöhnung, um die Ratten an den neuen Versuchsapparat zu gewöhnen. Bringen Sie in Sitzung 4 alle Käfige in den Experimentierraum und lassen Sie sie mindestens 30 Minuten stehen. Platzieren Sie Ratten aus demselben Käfig zusammen (2-4 Ratten) in der leeren Arena ohne Kontext oder räumliche Hinweise(Abbildung 1B,Mitte) für 20 Minuten. Legen Sie alle Ratten zurück in den heimischen Käfig und wischen Sie die Arena nach jeder Rattengruppe mit 70% Ethanol ab.

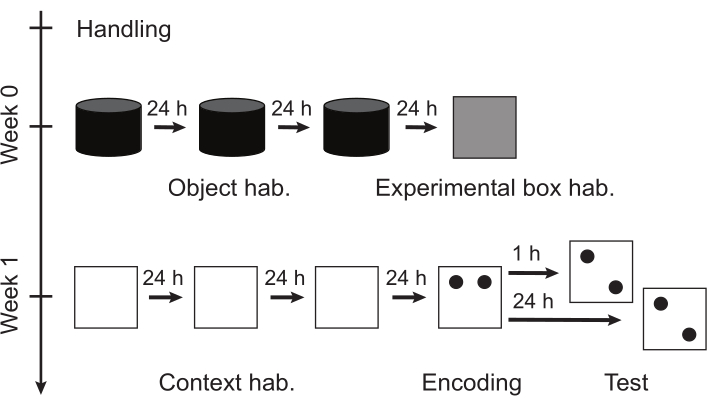

HINWEIS: Die Schritte 2.5 und 2.6 sollten in einer einzigen Woche vor der Kontextwöhnungswoche durchgeführt werden (Schritt 2.7; siehe Abbildung 3). Eine Pause für ein paar Tage während dieser Schritte ist akzeptabel. Nach Beginn von Schritt 2.7 sollte jedoch jeder Schritt an aufeinanderfolgenden Tagen wie angegeben bis zum Ende der Teststudie (Schritt 2.9) durchgeführt werden. - Führen Sie Kontextgewöhnung durch, um Ratten an den Kontext und 3D-Hinweise zu gewöhnen, allgemeine Stressniveaus zu reduzieren und das räumliche Lernen der Umgebung zu unterstützen.

- Ändern Sie die leere Arena, um den ersten Kontext wie in Abschnitt 1.1 beschrieben zu erstellen, aber platzieren Sie die Objekte nicht in der Arena. Bereiten Sie das Aufnahmegerät vor.

- Für Sitzung 1 bringen Sie alle Käfige in den Experimentierraum und lassen Sie sie mindestens 30 Minuten stehen. Starten Sie den Recorder, wenn Sie dies manuell tun. Platzieren Sie die erste Ratte in der Mitte der Arena und lassen Sie die Ratte die Arena für 10 Minuten erkunden. Stoppen Sie dann den Rekorder (falls manuell) und legen Sie die Ratte zurück in den Heimkäfig. Wischen Sie die Arena nach jeder Ratte gründlich mit 70% Ethanol ab und bringen Sie alle Käfige nach Fertigstellung in den Wohnraum zurück.

- Wiederholen Sie für die Sitzungen 2 und 3 Schritt 2.7.2 für jede Ratte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, so dass es insgesamt 3 Sitzungen der Kontextgewöhnung pro Ratte gibt.

HINWEIS: Erwägen Sie, die Reihenfolge zu mischen, in der Ratten in die Arena gehen, insbesondere wenn Sie es mit einer großen Gruppe zu tun haben. Dadurch wird vermieden, dass bestimmte Ratten wiederholt zur gleichen Tageszeit laufen.

Abbildung 3:Das Design des Verhaltensexperiments, einschließlich der Aufgabenprotokolle Handhabung, Gewöhnung und Objektortung. Ratten sollten ab einigen Wochen vor der Gewöhnungswoche regelmäßig behandelt werden. In Woche 0 werden Objekt- und Experimentelle Box-Gewöhnungen über 4 Sitzungen mit mindestens 24-Stunden-Intervallen dazwischen durchgeführt. In Woche 1 wird die Kontextgewöhnung über 3 aufeinanderfolgende Sitzungen mit 24-Stunden-Intervallen dazwischen durchgeführt, gefolgt von Kodierungs- und Testversuchen. Es sollte ein Minimum von 48 h und bis zu 1 Woche Intervall geben, bevor Sie mit der folgenden Sitzung fortfahren(z. B. beginnen Sie mit der Gewöhnung an den nächsten Kontext in Woche 2 oder 3). Abkürzung: Hab., Gewöhnung. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

- Codierungsversuch (Sitzung 4)

HINWEIS: Im Falle pharmakologischer Manipulationen kann eine angemessene Zeit für die Verabreichung eines Mittels entweder vor oder unmittelbar nach der kodierenden Studie(n) und/oder vor der Teststudie sein, abhängig von der Art des pharmakologischen Mittels.- Bringen Sie alle Käfige in den Experimentierraum und lassen Sie sie mindestens 30 Minuten stehen. Platzieren Sie das erste identische Objektpaar an den vorgesehenen Stellen (an2Ecken und einem Abstand von >10 cm von der jeweiligen Wand; ein L-förmiges Stück Pappe kann verwendet werden, um jedes Mal den gleichen Abstand einzuhalten), indem Sie klebrige Matten oder doppelseitiges Klebeband verwenden.

- Starten Sie den Recorder (falls manuell). Platzieren Sie die erste Ratte in der Arena vor einer Wand oder einer Ecke, die von keinem Objekt besetzt ist (gleiche Entfernung zu jedem Objekt).

HINWEIS: Führen Sie die folgenden Schritte für schwache oder starke Codierung aus. - Für schwache Kodierung (1 Versuch)lassen Sie die Ratte die Arena und Objekte für 20 Minuten erkunden. Stoppen Sie dann den Rekorder (falls manuell) und legen Sie die Ratte wieder in den Heimkäfig. Entfernen Sie die Objekte und wischen Sie sowohl die Objekte als auch die Arena gründlich mit 70% Ethanol ab.

- Wiederholen Sie Schritt 2.8.3 für alle Ratten, sodass jede Ratte 1 Kodierungsversuch von 20 Minuten erhält.

- Für eine starke Kodierung (3 Versuche)erlauben Sie der Ratte, die Arena und Objekte für 5 Minuten zu erkunden. Stoppen Sie dann den Rekorder (falls manuell) und legen Sie die Ratte wieder in den Heimkäfig. Entfernen Sie die Objekte nicht. Wischen Sie die Arena und die Gegenstände mit 70% Ethanol ab.

- Wiederholen Sie Schritt 2.8.5 noch zwei weitere Male mit derselben Ratte, so dass es insgesamt 3 Versuche gibt. Legen Sie die Ratte zurück in den Heimkäfig, wenn die Zeit um ist. Entfernen Sie die Gegenstände für eine gründliche Reinigung und wischen Sie die Gegenstände und die Arena mit 70% Ethanol ab.

HINWEIS: Das Inter-Trial-Intervall für eine Ratte sollte ca. 1-2 min sein. - Wiederholen Sie die Schritte 2.8.5-2.8.6 für jede Ratte.

- Wenn die Verzögerungszeit kürzer als 24 h ist, halten Sie die Käfige bis zum Testversuch im Experimentierraum. Wenn nicht, bringen Sie alle Käfige nach Fertigstellung in das Wohnzimmer zurück.

- Testversuch (Session 4)

HINWEIS: Der Verzögerungszeitraum sollte ab Beginn der Codierungsstudie gezählt werden.- Im Falle einer Verzögerung von 24 Stunden (oder einer Verzögerung, die erfordert, dass der Testversuch am nächsten Tag durchgeführt wird), bringen Sie alle Käfige in den Experimentierraum, so dass genügend Zeit vor dem ersten Test bleibt, damit die Ratten mindestens 30 Minuten stehen bleiben können. Platzieren Sie die Objekte gemäß dem Zeitplan an den vorgesehenen Speicherorten (eines der Objekte an einem neuen Ort).

- Wenn es Zeit ist, starten Sie den Recorder (falls manuell). Platzieren Sie die erste Ratte in der Arena vor einer Wand oder einer Ecke, die von keinem Objekt besetzt ist (gleiche Entfernung zu jedem Objekt).

- Lassen Sie die Ratte die Arena und die Objekte für 5 Minuten erkunden. Stoppen Sie dann den Rekorder (falls manuell). Legen Sie die Ratte zurück in den Heimkäfig. Entfernen Sie die Objekte und wischen Sie sowohl die Objekte als auch die Arena gründlich mit 70% Ethanol ab.

- Wiederholen Sie die Schritte 2.9.2-2.9.3 für jede Ratte. Bringen Sie alle Käfige zurück in den Wohnraum.

HINWEIS: Starten Sie in jeder folgenden Codierungs-/Testsitzung das Gewöhnungsprotokoll ab Schritt 2.7 (Kontextwöhnung) nach einem Intervall von mindestens 48 h und bis zu 1 Woche.

3. Datenanalyse

- Bewerten Sie für jede Ratte die Explorationszeit für jedes Objekt sowohl in den Kodierungs- als auch in den Testversuchen, indem Sie eine für diesen Zweck entwickelte Software oder eine manuelle Einrichtung verwenden. Score-Encoding-Versuche für die gesamte Dauer. Score-Testversuche für 2 min für beste Diskriminierungsleistung3. Wenn Sie ein automatisiertes Online-Software-Scoring verwenden, exportieren Sie die Scoring-Daten aus der Software.

- Zählen Sie die Erkundungszeit, wenn die Ratte mit dem Objekt in Kontakt kommt, das Objekt schnüffelt oder dem Objekt in einer Entfernung von weniger als 2 cm zugewandt ist. Schließen Sie das Klettern und Sitzen auf dem Objekt als Erkundung ein, es sei denn, die Aufmerksamkeit der Ratte scheint irgendwo anders als dem Objekt zu liegen(z. B. vom Objekt wegschauen).

- Berechnen Sie die gesamte Explorationszeit für beide Objekte für jede Ratte. Erwägen Sie, alle Ratten mit einer Gesamtexplorationszeit von weniger als 10 s in der Teststudie (für 2 Minuten Bewertung) von diesem Test auszuschließen, da dies eine unzuverlässige Exploration widerspiegeln kann.

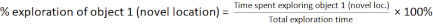

- Berechnen Sie den Prozentsatz der Exploration für jedes Objekt (Gleichung 1) oder den Diskriminierungsindex (DI) für jede Ratte (Gleichung 2) und berechnen Sie Mittelwerte für die Gruppen.

(1)

(1)

HINWEIS: Wenn % Exploration 50% oder DI 0 ist, bedeutet dies, dass die Leistung auf dem Zufallsniveau liegt und die Ratte keine Präferenz für eines der Objekte hat. Die mittlere prozentuale Exploration und DI während der Kodierungsversuche sollte ~ 50% bzw. 0 betragen. Jede Ratte, die eine höhere Präferenz als [mittlere ± (2 × SD)] für eines der Objekte in der Kodierungsstudie aufzeigt, sollte von der Analyse des jeweiligen Tests ausgeschlossen werden. Dies ermöglicht eine zuverlässige Interpretation der Präferenz im Testversuch als Speicher des stabilen Objektstandorts. Dieser Wert kann für einen einzelnen Test oder für kombinierte Codierungsdaten aus mehreren Tests berechnet werden. - Analysieren Sie die Daten mit der Methode, die am besten zum Versuchsaufbau passt. Verwenden Sie einen Ein-Stichproben-t-Test, um eine signifikante Präferenz über dem Zufallsniveau zu erkennen.

- Wenn Sie mehr als einen Kontext mit Gegengewicht verwenden, kombinieren Sie die Ergebnisse derselben experimentellen Bedingung über Kontexte hinweg.

HINWEIS: Dies führt zu Gruppen, die aus denselben Ratten bestehen, was einen Vergleich innerhalb der Probanden mit einem gepaarten t-Testfür zwei Gruppen und mit einer Wiederholtmaßanalyse der Varianz (ANOVA) für mehr als zwei Gruppen ermöglicht.

Ergebnisse

Hier sind die repräsentativen Ergebnisse sowohl für die starken als auch für die schwachen Kodierungsprotokolle gezeigt, die mit männlichen Tyrosinhydroxylase (Th)-Cre transgenen Ratten13 mit Long-Evans-Stamm viermal zurückgekreuzt zu Lister Hooded Stamm und Wildtyp Lister Hooded Ratten beschrieben wurden. Th-Cre transgene Ratten wurden verwendet, da diese Rattenlinie in zukünftigen Studien mit Optogenetik verwendet wird. Mit jedem Protokoll wurde der Speicher mit Verzögerungen von 1 und 24 h getestet. Tests bei 1 h zeigen das Kurzzeitgedächtnis, während 24-Stunden-Tests das Langzeitgedächtnis demonstrieren. Der Ausschlusswert für die Codierungspräferenz wurde wie im Protokoll beschrieben berechnet, wobei die kombinierten Daten aus fünf Tests (starke und schwache Codierungsprotokolle) als [50,8% ± (2×10,8%)] verwendet wurden. Ratten, die eine Kodierungspräferenz über und unter diesen Werten hatten, wurden von den Analysen der jeweiligen Tests ausgeschlossen.

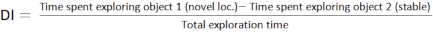

Für starke Kodierungsexperimente wurden 16 Ratten und für schwache Kodierungsexperimente 19 Ratten verwendet. Während der starken Kodierungsversuche (3 × 5 min Kodierung; Abbildung 4A) gab es für keines der beiden Objekte eine signifikante Präferenz (52,0 ± 1,9%, n = 16, t15 = 1,1, p = 0,29; Ein-Stichproben-t-Test versus Zufallsniveau). Dieses starke Kodierungsprotokoll führte zu einer Präferenz für das Objekt an der neuartigen Stelle, wie in Bezug auf die mittlere prozentuale Exploration gezeigt, die signifikant höher war als das Zufallsniveau (50%) in Tests mit 1-h- und 24-h-Verzögerungen (1-h-Speicher, 77,9 ± 2,4%, n = 8, t7 = 11,8, p < 0,001; 24-h-Speicher, 65,2 ± 5,3%, n = 8, t7 = 2,8, p = 0,025; B. ein Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau). Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen 1-h- und 24-h-Speicher (p = 0,056; ungepaarter Welch's t-Test).

Während der Schwachkodierungsversuche (20-minütige Codierung; Ergebnisse aus vier Kontexten gepoolt; Abbildung 4B),gab es für keines der beiden Objekte eine signifikante Präferenz (51,1 ± 1,0 %, n = 66, t65 = 1,2, p = 0,24; Ein-Stichproben-t-Test versus Zufallsniveau). Dieses schwache Kodierungsprotokoll führte zu einer signifikanten Erhöhung der Präferenz für das Objekt am neuartigen Ort im Vergleich zum Zufallsniveau in Tests mit einer Verzögerung von 1 h, aber nicht mit einer Verzögerung von 24 Stunden (kombinierte Daten aus allen vier Kontexten; 1-Stunden-Speicher, 66,7 ± 2,0%, n = 32, t31 = 8,2, p < 0,001; 24-Stunden-Speicher, 49,6 ± 2,6%, n = 34, t33 = 0,16, p = 0,87; B. ein Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau). Es gab einen signifikanten Unterschied zwischen der Leistung in Tests mit 1-h- und 24-h-Verzögerungen (1-h-Speicher: n = 32, 24-h-Speicher: n = 34, t61,5 = 5,2, p < 0,001; ungepaarter Welch's t-Test).

Der Speicher auf Gruppenebene wurde im 24-Stunden-Verzögerungstest nicht beobachtet, wie er durch die Zufallsleistung indiziert wurde, sondern zeigte individuelle Variationen. Diese höhere Variation für schwache bis speicherfreie Bedingungen(z. B.24-Stunden-Test) wurde häufig aufgrund einer zufälligeren Untersuchung der Objekte beobachtet. Daher ist es wichtig, die Leistung von Ratten nicht individuell zu interpretieren. Stattdessen kann die Verteilung einzelner Datenpunkte zusammen mit dem Gruppendurchschnitt als zuverlässiges Ergebnis des Tests verwendet werden. Je stärker die Kodierung, desto einheitlicher wird das Verhalten der Ratten und desto geringer ist die Anzahl der Ratten, die benötigt werden, um eine statistische Signifikanz zu erreichen, wie in Abbildung 4A für das starke Kodierungsprotokoll zu sehen ist. Im Gegensatz dazu werden größere Gruppen benötigt, um zuverlässige Ergebnisse für schwache Bedingungen zu erhalten (Abbildung 4B).

Abbildung 4:Speicherleistung nach starker und schwacher Codierung. (A) Der Versuch mit starker Codierung (3 × 5-minütige Codierung), gefolgt von Entweder 1-h- oder 24-h-Testversuchen. Es gab keine signifikante Präferenz für eines der beiden Objekte während der Kodierungsversuche (n = 16). Die starke Kodierung führte in den Tests zu einer signifikant erhöhten Präferenz für das Objekt an der neuen Stelle mit Verzögerungen von 1 h und 24 Stunden im Vergleich zum Zufallsniveau (1-h- und 24-h-Speicher: n = 8 in jeder Gruppe). Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen. (B) Der Versuch mit schwacher Kodierung (20-minütige Kodierung), gefolgt von entweder 1-h- oder 24-h-Testversuchen. Es gab keine signifikante Präferenz für beide Objekte als Gruppe während der Kodierungsversuche (n = 66). Die schwache Kodierung führte zu einer signifikant erhöhten Präferenz für das Objekt an der neuen Stelle im Test mit einer Verzögerung von 1 h, aber nicht 24 Stunden im Vergleich zum Zufallsniveau (1-h-Speicher: n = 32; 24-Stunden-Speicher: n = 34). Es gab einen signifikanten Unterschied zwischen der Leistung in Tests mit 1-h- und 24-h-Verzögerungen. Die Ergebnisse wurden aus vier Kontexten gebündelt. Einzelne Datenpunkte werden als Punkte dargestellt. Alle Balken zeigen den Prozentsatz der Erkundung des Objekts an einem neuen Ort als Mittelwert ± SEM. *p < 0,05, ***p < 0,001; Ein-Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau (50%, gestrichelte Linie). ###p < 0,001; ns, nicht signifikant; ungepaarter Welch's t-Test. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

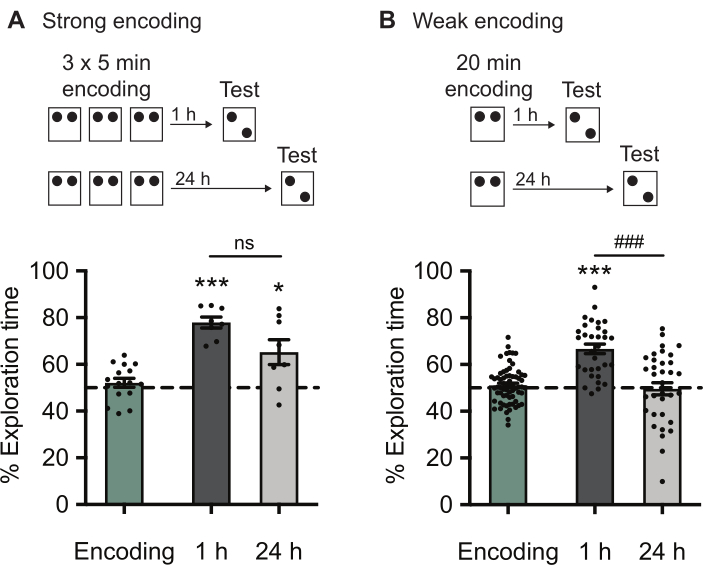

Ein wesentlicher Vorteil dieses etablierten Protokolls ist, dass es viermal unter Verwendung von vier verschiedenen Kontexten (Abbildung 1C) mit derselben Kohorte von Ratten durchgeführt werden kann. Die in Abbildung 5 gezeigten Ergebnisse zeigen eine Möglichkeit, das Gegengewicht mit zwei experimentellen Gruppen (1-h- und 24-h-Speichergruppen) zu nutzen. Die beiden Gruppen wurden über zwei Kontexte (Kontexte 1 und 2) ausgeglichen, und dies wurde in zwei zusätzlichen Kontexten (Kontexte 3 und 4; Abbildung 5A). Die Ergebnisse aus den vier Kontexten sind einzeln in Abbildung 5B,Ddargestellt, wobei der Speicher für jede experimentelle Gruppe durch Vergleich der Präferenz mit dem Zufallsniveau in jedem Kontext (1-h-Speicher: Kontext 1, 69,9 ± 3,6%, n = 9, t8 = 5,5, p < 0,001; Kontext 2, 65,6 ± 3,9%, n = 9, t8 = 4,0, p = 0,004; Kontext 3, 65,2 ± 3,8%, n = 7, t6 = 4,0, p = 0,007; Kontext 4, 65,3 ± 5,6%, n = 7, t6 = 2,7, p = 0,035; 24-Stunden-Speicher: Kontext 1, 45,1 ± 6,4%, n = 9, t8 = 0,77, p = 0,46; Kontext 2, 49,1 ± 4,9%, n = 9, t8 = 0,18, p = 0,86; Kontext 3, 57,2 ± 4,1%, n = 8, t7 = 1,7, p = 0,12; Kontext 4, 47,6 ± 4,7%, n = 8, t7 = 0,52, p = 0,62; B. ein Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau).

In den Kontexten 1, 2 und 4 ergab der Vergleich zwischen den Probanden signifikante Unterschiede zwischen 1-h- und 24-h-Speicher (1-h-Speicher versus 24-h-Speicher: Kontext 1, t12,7 = 3,4, p = 0,005; Kontext 2, t15,2 = 2,6, p = 0,019; Kontext 3, t13,0 = 1,4, p = 0,17; Kontext 4, t12,2 = 2,4, p = 0,032; ungepaarter Welch's t-Test). Für eine bessere Darstellung und einen innersubstanzten Vergleich der Daten wurden die Ergebnisse aus zwei gegengewichtigen Kontexten kombiniert (Abbildung 5C,E). Die kombinierten Versuchsgruppen wurden einzeln erneut mit dem Zufallsniveau verglichen (Kontexte 1 und 2 kombiniert: 1-h-Speicher, 67,8 ± 2,6%, n = 18, t17 = 6,7, p < 0,001; 24-h-Speicher, 47,1 ± 3,9%, n = 18, t17 = 0,74, p = 0,47; Kontexte 3 und 4 kombiniert: 1-h-Speicher, 65,3 ± 3,3%, n = 14, t13 = 4,7, p < 0,001; 24-h-Speicher, 52,4 ± 3,2%, n = 16, t15 = 0,73, p = 0,48; B. ein Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau). Anschließend wurden die experimentellen Gruppen miteinander verglichen.

In beiden Kontextpaaren gab es signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, wie aus Vergleichen innerhalb des Subjekts hervorging (1-h-Speicher versus 24-h-Speicher: Kontexte 1 und 2 kombiniert, t16 = 3,5, p = 0,003; Kontexte 3 und 4 kombiniert, t13 = 2,4, p = 0,032; gepaarter t-Test). Vergleichbare Ergebnisse wurden auch mit Wildtyp-Lister Hooded-Ratten im schwachen Kodierungsprotokoll unter Verwendung der Kontexte 1 und 4 für die beiden gegengewichteten Sitzungen erzielt (Daten nicht gezeigt). Die Replizierbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse wurde durch den Vergleich jedes Datensatzes mit Einweg-ANOVA validiert. Zwischen den vier Kontexten wurde kein signifikanter Unterschied festgestellt (1-h-Speicher: F3,28 = 0,31, p = 0,81; 24-h-Speicher: F3,30 = 0,99, p = 0,41). Daher kann der Objektortungstest zuverlässig mit minimalem Einfluss von Wiederholungen wiederholt werden, da die Anweisungen in diesem Protokoll befolgt werden.

Abbildung 5: Verschiedene Arten der Darstellung und Analyse der Ergebnisse des schwachen Kodierungsprotokolls mit zwei experimentellen Gruppen, die über zwei Sitzungen ausgeglichen werden. (A) Das experimentelle Design für das Gegengewicht mit zwei experimentellen Gruppen (1-h- und 24-h-Speichergruppen) über zwei Sitzungen (Kontexte 1 und 2). Das Gegengewicht wurde in zwei weiteren Sitzungen (Kontexte 3 und 4) wiederholt. (B und D) Die Ergebnisse aus jedem Kontext und den experimentellen Gruppen wurden individuell mit dem Zufallsniveau und miteinander verglichen. In allen vier Kontexten war die Präferenz für das Objekt am neuartigen Ort in Tests mit einer Verzögerung von 1 h im Vergleich zum Zufallsniveau signifikant erhöht [Kontext 1 und 2: n = 9 pro Gruppe (B); Kontext 3 und 4: n = 7 pro Gruppe (D)]. In 24-Stunden-Verzögerungstests unterschied sich die Präferenz für das Objekt am neuartigen Ort nicht vom Zufall (Kontext 1 und 2: n = 9 pro Gruppe; Kontext 3 und 4: n = 8 pro Gruppe). Es gab einen signifikanten Unterschied zwischen den Präferenzen experimenteller Gruppen in den Kontexten 1, 2 und 4, aber nicht im Kontext 3, wie der Vergleich zwischen den Probanden zeigte. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; Ein-Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau (50%, gestrichelte Linie). #p < 0,05; ##p < 0,01; ns, nicht signifikant; ungepaarter Welch's t-Test. (C und E) Die Ergebnisse werden nach Kombination der experimentellen Gruppen aus den beiden gegengewichtigen Kontexten [Kontexte 1 und 2 kombiniert, n = 17 pro Gruppe (C) präsentiert; Kontexte 3 und 4 kombiniert, n = 14 pro Gruppe (E)]. Die Präferenz für das Objekt am neuartigen Ort war im Vergleich zum Zufallsniveau in Tests mit einer Verzögerung von 1 h, aber nicht 24 h in beiden Kontextpaaren signifikant erhöht. Der innerhalb des Probandenvergleichs der experimentellen Gruppen zeigte signifikante Unterschiede zwischen den Präferenzen für das Objekt am neuartigen Ort in Tests mit 1-h- und 24-h-Verzögerungen in beiden Kontextpaaren. p < 0,001; Ein-Stichproben-t-Testversus Zufallsniveau (50%, gestrichelte Linie). #p < 0,05, ##p < 0,01; gepaarter t-Test. Einzelne Datenpunkte werden als Punkte dargestellt. Alle Balken zeigen den Prozentsatz der Erkundung des Objekts am neuartigen Ort als mittelwert ± SEM. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Diskussion

Die Objektortungsaufgabe kann in einer Vielzahl von Studien verwendet werden, um das räumliche Gedächtnis wie zuvor beschrieben zu untersuchen. Die Flexibilität des Setups ermöglicht die Modellierung von Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisse unterschiedlicher Stärke und kann zu geringen Kosten einfach implementiert werden. Da es jedoch viele Parameter im Protokoll gibt, die die Ergebnisse beeinflussen können, und verschiedene Studien in diesen Parametern leicht variieren6,könnte man Schwierigkeiten haben, die Aufgabe zum ersten Mal erfolgreich umzusetzen. Das obige Protokoll soll die Leser reibungslos durch diesen Prozess führen. Weitere entscheidende Schritte, die für die erfolgreiche Umsetzung der Aufgabe mit hoher Replizierbarkeit von Bedeutung sein könnten, werden im Folgenden diskutiert.

Obwohl die Kodierungs- / Testsitzung oft im Mittelpunkt steht, wenn Objektortungsexperimente durchgeführt werden, haben Handhabungs- und Gewöhnungsprotokolle einen tiefgreifenden Einfluss auf das Ergebnis dieser Art von Verhaltenstests, bei denen das Ergebnis vom ungestörten natürlichen Verhalten der Ratten abhängt14,15. Daher sollten die Schritte vor der Codierung / Testsitzung mit Vorsicht gestaltet werden, da sie das Verhalten und das Gedächtnis der Ratten und folglich die Endergebnisse beeinflussen können. Ein gutes Maß an Handhabung und Gewöhnung, so dass Ratten mit dem Experimentator und der Aufgabe vertraut werden, minimiert die Wirkung von Stressfaktoren und erhöht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, natürliches Verhalten zu zeigen8. Wie im Protokoll erwähnt, kann die Handhabung bereits mit dem Absetzen von Welpen beginnen, wenn der Rattenstamm in der Heimeinrichtung aufrechterhalten wird. Basierend auf früheren Erfahrungen (Daten nicht gezeigt) und aus denen mehrerer früherer Studien16,17, führt diese frühe Handhabung in den folgenden Monaten zu geringer Angst und erhöhter Neugier.

Da die Objektortungsaufgabe ausschließlich vom intrinsischen Erkundungstrieb der Ratten abhängt, kann das erwartete Verhalten leicht behindert werden, wenn Ratten nicht eifrig sind zu erforschen oder sich der Neuheit nur ungern nähern, was als "neophobes Verhalten" bezeichnet wird1. Daher wird dringend empfohlen, ein gründliches Handhabungs- und Gewöhnungsprotokoll entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der Studie beizufügen. Dieses Protokoll kann als Leitfaden für Mindestanforderungen verwendet werden, und weitere Schritte können implementiert werden(z. B.wenn die Studie Injektionen zu einem späteren Zeitpunkt umfassen soll, sind eine Gewöhnung an Injektionsverfahren und eine bestimmte Halteposition erforderlich). Der Stamm und das Alter der Versuchsratten sind zwei weitere Einflussfaktoren und sollten vor der Planung eines Experiments berücksichtigt werden, um suboptimale Ergebnisse zu vermeiden. Verschiedene Rattenstämme können unterschiedliche Verhaltensweisen und Grundstufen18,19,20 aufweisen, und daher kann je nach verwendetem Stamm eine spezifische Anpassung des Protokolls erforderlich sein.

Es wird bestätigt, dass dieses Protokoll gut mit transgenen Th-Cre-Ratten mit Long-Evans-Stamm funktioniert, der viermal zu Lister Hooded-Stamm und Wildtyp-Lister Hooded-Ratten zurückgekreuzt wurde. Ein logisch ideales Startalter für Ratten in Verhaltensexperimenten liegt bei etwa 12 Wochen20, jedoch sollte die Variabilität zwischen den Stämmen und die spezifischen Anforderungen der Aufgabe berücksichtigt werden. Es könnte auch möglich sein, sich entwickelnde Ratten zu verwenden, wenn dies für die Studie von Interesse ist, obwohl Anpassungen des Protokolls erforderlich sein können und hier nicht behandelt werden. Es ist jedoch wichtig zu überlegen, ob die Ratte in einem bestimmten Alter die kognitiven Funktionen entwickelt hat, die für die erfolgreiche Durchführung dieser Aufgabe erforderlich sind. Eine Studie21, die dies untersuchte, hat berichtet, dass nur die jugendlichen Ratten am postnatalen Tag 38 und nicht zuvor ein allozentrisches räumliches Gedächtnis zeigten, das sich in der Präferenz für Objekte am neuen Ort widerspiegelte, wie es bei erwachsenen Ratten beobachtet wurde. Das hier vorgestellte Protokoll war erfolgreich mit Ratten, die zu Beginn der ersten Kodierungs- / Testsitzung 15-16 Wochen alt waren. Zuvor führte das gleiche starke Kodierungsprotokoll zu suboptimalen bis negativen Ergebnissen, wenn 23 Wochen alte Ratten verwendet wurden, die aufgrund mangelnder Handhabung und Gewöhnung in jungen Jahren nicht das optimale Maß an Gewöhnung erreicht hatten. Diese Ratten konnten entweder keine andere Leistung als das Zufallsniveau erbringen oder zeigten tatsächlich eine Abneigung gegen Neuheit, wie sie in Bezug auf die Präferenz für die stabilen Objekte anstelle der verschobenen Objekte beobachtet wurde (Daten nicht gezeigt). Diese Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass das Alter und der Zeitpunkt der Handhabung der Gewöhnung einen Einfluss auf die Wirksamkeit der Gewöhnung haben und infolgedessen zur Beobachtung von ängstlichem und neophobem Verhalten in den Tests beitragen können.

Hier werden zwei verschiedene Protokolle beschrieben, die eine starke oder schwache Codierung in der Objektpositionsaufgabe gewährleisten. Während der Erstellung dieser Protokolle wurde beobachtet, dass das Interesse an den Objekten nach 5-10 Minuten Exploration während einzelner langer Versuche(z. B. 20-minütige Kodierung) abnahm und Ratten schließlich aufhörten zu erforschen. Dies führt zu einem schwächeren Speicher der Objektpositionen. Ein Kodierungsprotokoll, das Kodierungsversuche mit kurzen Ruhezeiten(z. B. 3 x 5 Min. Kodierung) verzahnt, überwindet dies und führt zu einer hohen Exploration während der gesamten Versuche. Somit beeinflusst die aktive Erkundungszeit und das unterschiedliche Layout dieser beiden Kodierungsprotokolle die Stärke des Speichers, der nach 3 x 5 min Codierung stärker ist als nach 20-min-Codierungsprotokollen. Ähnliche Ergebnisse können auch mit leicht unterschiedlichen Dauern mit Einzelstudie im Vergleich zu verschachtelten Studienprotokollen erzielt werden, und Anpassungen können vorgenommen werden, um den Bedürfnissen der Studie und des Rattenstamms gerecht zu werden.

Im Gegensatz zu Protokollen, die ein einfaches weißes offenes Feld mit nur externen Hinweisen im Raum verwenden, verwendet das hier vorgestellte Protokoll eine Arena mit unterschiedlichen Kontexten und Intra-Labyrinth-Hinweisen, die wahrscheinlich mehr Zeit zum Lernen benötigen. Daher wird das Hinzufügen eines Kontext-Gewöhnungsschritts im Protokoll vor dem Codierungsversuch empfohlen. Dies ermöglicht es Ratten, während der Gewöhnung eine räumliche Karte jedes Kontextes zu erstellen und die Dauer des folgenden Kodierungsversuchs zu verkürzen, da die Ratten nur die Positionen der Objekte in Bezug auf diese Karte kodieren müssen. Darüber hinaus ermöglicht die Kontextgewöhnung den Ratten, sich an jeden möglichen Ablenkator in jedem Kontext zu gewöhnen, z. B. an die räumlichen 3D-Hinweise, wodurch andere Verhaltensweisen als die Objekterkundung in der Kodierungs- / Testsitzung minimiert werden. Mit der Implementierung einer gründlichen Gegengewichtsmethode, die aus mehreren Ebenen besteht(d.h. eine breite Palette von Objektortungskombinationen (Zählern) und Richtung der Objektverschiebung), werden unerwünschte Präferenzen, die aufgrund von Variationen in der Lichtintensität und Wandfarben / -mustern an den Ecken der Arena auftreten können, minimiert.

Bei der Wiederholung der Aufgabe sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um die Replizierbarkeit zwischen Kodierungs- / Testsitzungen zu erhöhen und den Einfluss von Wiederholungen zu minimieren. Erstens müssen unterschiedliche Kontexte (bis hin zur Anzahl der Wiederholungen von Codierungs-/Testsitzungen) entworfen werden, um die Anhäufung von räumlichem Speicher zu vermeiden, die durch die Durchführung der wiederholten Sitzungen mit demselben Kontext verursacht werden könnte. Um dies zu erreichen, wurde eine Vorrichtung mit austauschbaren Wänden in verschiedenen Farben und Mustern verwendet (Abbildung 1B,C). Die unterschiedlichen Wände und 3D-Objekte (wie Spielzeug oder kleine Alltagsgegenstände in verschiedenen Farben und Formen, siehe Protokoll und Abbildung 1C),die an den Wänden hängen, sind die räumlichen Hinweise und Orientierungspunkte, die die Ratten möglicherweise verwenden, um Objektpositionen in Bezug auf ihren Kontext zu lernen. Für den Fall, dass ein Test keine Präferenz für das bewegte Objekt erzeugt, kann eine Änderung dieser Parameter des Kontexts (Wandgestaltung und räumliche Hinweise) in Betracht gezogen werden. Alternativ kann eine rechteckige oder kreisförmige Arena für Objektortungsaufgaben anstelle einer quadratischen Arena wie in diesem Protokoll verwendet werden. Es wird berichtet, dass kreisförmige Arenen Eckpräferenzen22 eliminieren, die oft in Arenen mit Ecken beobachtet werden, und daher kann es vorteilhaft sein, wenn es um eine besonders angstreiche Ratten- oder Mausbelastung geht. Während die Anforderungen an die Erstellung von vier verschiedenen Kontexten in diesem Protokoll am besten mit einer viereckigen Form funktionieren, kann eine kreisförmige Arena nach einigen Anpassungen auch funktional gemacht werden.

Zweitens sollten die Intervalle zwischen jeder Kodierungs-/Testsitzung so bestimmt werden, dass ratten jedes Mal das gleiche Interesse behalten und gleichzeitig das Risiko eines kumulativen Lernens aufgrund eines dichten Wiederholungsplans vermieden wird. In der Regel ist ein Intervall von mindestens der doppelten Länge der Verzögerungszeit zwischen Kodierung und Testversuchen ausreichend, wobei längere Intervalle für mehr als zwei Wiederholungen günstiger sind. Das heißt, während für ein oder zwei Wiederholungen ein Minimum von 48 h nach einem 24-Stunden-Test ausreicht, wird für vier Wiederholungen die Verwendung eines 1-Wochen-Intervalls empfohlen. Wie die Ergebnisse in Abbildung 5 und der Vergleich mit ANOVA zeigen, kann die Aufgabe viermal erfolgreich wiederholt werden. Auf dieser Basis kann mit dem etablierten Protokoll bis zu vier Versuchsbedingungen ausgeglichen werden. Die Anzahl der experimentellen Gruppen bestimmt die Anzahl der Wiederholungen von Kodierungs-/Testsitzungen in unterschiedlichen Kontexten. Die Ergebnisse in Abbildung 5 stellen eine Möglichkeit dar, das Protokoll mit zwei experimentellen Gruppen zu verwenden. Die Gruppen wurden in zwei Sitzungen ausgeglichen, und die gleichen Bedingungen wurden in zwei weiteren Sitzungen wiederholt (zu Validierungszwecken). Die zweite Reihe von gegengewichteten Sitzungen könnte auch verwendet werden, um neue Bedingungen auszugleichen. In ähnlicher Weise können drei oder vier experimentelle Bedingungen mit drei bzw. vier gegengewichtenten Sitzungen verglichen werden.

In diesen Fällen sollten die Kontexte so gestaltet sein, dass sie den im Protokoll beschriebenen kontrastierenden Merkmalen Rechnung tragen. Es ist bemerkenswert, dass das gegengewichtige Design möglicherweise nicht für Experimente geeignet ist, bei denen zusätzliche Manipulationen, wie z. B. ein pharmakologischer Eingriff, der eine lang anhaltende Wirkung oder Schädigung hinterlassen könnte, verwendet werden sollen. Um die Wirksamkeit und Replizierbarkeit der Tests zu erhalten, sollte das Experiment entsprechend konzipiert werden. Die Daten aus wiederholten Tests können auf verschiedene Arten dargestellt und analysiert werden, wie in Abbildung 5gezeigt. Für eine erste Analyse können die experimentellen Gruppen in jedem Kontext individuell mit dem Zufallsniveau verglichen werden, indem ein Ein-Stichproben-t-Test verwendet wird, um eine signifikante Präferenz zu bestimmen (Abbildung 5B, D). Dies kann hilfreich sein, um ein schnelles Verständnis der Daten zu erhalten, gewährleistet jedoch nur einen indirekten Vergleich der Gruppen. Für den Vergleich von zwei oder mehr Gruppen sollten die Daten daher mit Zwei-Stichproben-t-Tests (gepaart oder ungepaart) bzw. ANOVA analysiert werden. Dies kann in Form eines Vergleichs der Gruppen zwischen den Probanden innerhalb einer einzigen Kodierungs-/Testsitzung (Abbildung 4A und Abbildung 5B, D) oder eines Vergleichs der Gruppen innerhalb des Subjekts aus zwei (oder mehr) gegengewichtigen Kontexten ( Abbildung5C, E) erfolgen. Die letztere Methode wird dringend empfohlen, insbesondere wenn es sich um schwache Speicherbedingungen handelt, die, wie bereits erläutert, aufgrund von Zufälligkeit im Verhalten zu einer hohen Varianz führen.

Die Kombination der gegengewichtigen Kontexte führt zu größeren Gruppen, die benötigt werden, um das Verhalten der Gruppe mit minimalen Variationen zuverlässig zu visualisieren. Unter Verwendung eines Protokolls mit Wiederholungen in ausgeglichenen Sitzungen kann man eine Abnahme der Anzahl der Ratten auf etwa ein Drittel der Anzahl erwarten, die mit einem einzigen Test mit der gleichen statistischen Aussagekraft erforderlich wäre. In der Regel sind Stichprobengrößen in einem Bereich von 7 bis 15 Ratten (insgesamt) für gegengewichtige Sitzungen und in einem Bereich von 20 bis 50 Ratten (10 bis 25 pro Gruppe) für eine einzelne Sitzung mit einer Effektgröße und -leistung von mehr als 0,8 ausreichend. Die Abnahme der Anzahl der benötigten Tiere und die Zunahme der Informationen, die wir von jedem Tier mit diesem Protokoll erhalten, verfeinert sowohl die Studie als auch dient den 3R-Prinzipien der ethischen Verwendung von Tieren in der Forschung. Es ist wichtig, bei diesem Schritt zu bedenken, dass zufälliges Rattenverhalten, das nicht mit einem starken Gedächtnis einhergeht, zu individuellen starken Präferenzen sowohl unterhalb als auch über dem Zufall führen kann, aber der Gruppendurchschnitt sollte eine Präferenz ergeben, die sich nicht signifikant vom Zufall unterscheidet. Einzelne Daten sollten sorgfältig interpretiert werden. Auch die Verteilung einzelner Datenpunkte innerhalb einer Gruppe kann für die Interpretation der Ergebnisse aufschlussreich sein. Wie in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestellt,ändert sich die Verteilung in Abhängigkeit von der Stärke des Speichers. Insgesamt kann das hier vorgestellte Protokoll leicht befolgt werden, um die Objektortungsaufgabe mit Wiederholungen zu implementieren, um das kurzzeitige und/oder langfristige räumliche Gedächtnis zu modellieren. Das einfache und flexible Trainingsprotokoll und die Möglichkeit, weitere Manipulationen zu implementieren, machen diese Aufgabe zu einer beliebten Wahl. Diese Änderungen am Protokoll ermöglichen die Untersuchung bestimmter Schritte wie Speichererfassung, Konsolidierung und Rückruf.

Offenlegungen

Die Autoren haben nichts preiszugeben.

Danksagungen

Wir danken Antonios Asiminas, Dorothy Tse, Kiichi O'Hara und David Bett für aufschlussreiche Kommentare und Anregungen. Diese Studie wurde von Erasmus+ unterstützt (zu G.B. und L.N.); die Graduate School of Health, Aarhus University (zu K.H.); Novo Nordisk Foundation Young Investigator Award 2017 (NNF17OC0026774), Lundbeckfonden (DANDRITE-R248-2016-2518) und PROMEMO - Center for Proteins in Memory, ein von der Danish National Research Foundation (DNRF133) finanziertes Kompetenzzentrum (an T.T.).

Materialien

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| Open-field/experimental box | O'Hara & Co (Japan) | OF-3001 | Open-field box for the object location task |

| Object 1: cones | O'Hara & Co (Japan) | ORO-RR | |

| Object 2: footballs | O'Hara & Co (Japan) | ORO-RB | |

| Object 3: rectangular blocks | O'Hara & Co (Japan) | ORO-RC | Rectangular blocks were modified after purchase |

| Object location task apparatus | O'Hara & Co (Japan) | SPP-4501 | Sound attenuating box that contains the open-field box for the object location task |

| Tracking software | O'Hara & Co (Japan) | TimeSSI | For movement tracking and automated camera functions |

| Wild-type Lister Hooded rats | Charles River | 603 |

Referenzen

- Hughes, R. N. Neotic preferences in laboratory rodents: issues, assessment and substrates. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 31 (3), 441-464 (2007).

- Blaser, R., Heyser, C. Spontaneous object recognition: a promising approach to the comparative study of memory. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 9, 183 (2015).

- Dix, S. L., Aggleton, J. P. Extending the spontaneous preference test of recognition: evidence of object-location and object-context recognition. Behavioral Brain Research. 99 (2), 191-200 (1999).

- Barker, G. R., Warburton, E. C. When is the hippocampus involved in recognition memory. Journal of Neuroscience. 31 (29), 10721-10731 (2011).

- Mumby, D. G., Gaskin, S., Glenn, M. J., Schramek, T. E., Lehmann, H. Hippocampal damage and exploratory preferences in rats: memory for objects, places, and contexts. Learning & Memory. 9 (2), 49-57 (2002).

- Gulinello, M., et al. Rigor and reproducibility in rodent behavioral research. Neurobiology of Learning and Memory. 165, 106780 (2019).

- Rudeck, J., Vogl, S., Banneke, S., Schonfelder, G., Lewejohann, L. Repeatability analysis improves the reliability of behavioral data. PLoS One. 15 (4), 0230900 (2020).

- Gouveia, K., Hurst, J. L. Optimising reliability of mouse performance in behavioural testing: the major role of non-aversive handling. Scientific Reports. 7, 44999 (2017).

- Migues, P. V., et al. Blocking synaptic removal of GluA2-containing AMPA receptors prevents the natural forgetting of long-term memories. Journal of Neuroscience. 36 (12), 3481-3494 (2016).

- Maingret, N., Girardeau, G., Todorova, R., Goutierre, M., Zugaro, M. Hippocampo-cortical coupling mediates memory consolidation during sleep. Nature Neuroscience. 19 (7), 959-964 (2016).

- Chao, O. Y., de Souza Silva, M. A., Yang, Y. M., Huston, J. P. The medial prefrontal cortex - hippocampus circuit that integrates information of object, place and time to construct episodic memory in rodents: Behavioral, anatomical and neurochemical properties. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 113, 373-407 (2020).

- Takeuchi, T., et al. Locus coeruleus and dopaminergic consolidation of everyday memory. Nature. 537 (7620), 357-362 (2016).

- Witten, I. B., et al. Recombinase-driver rat lines: tools, techniques, and optogenetic application to dopamine-mediated reinforcement. Neuron. 72 (5), 721-733 (2011).

- Costa, R., Tamascia, M. L., Nogueira, M. D., Casarini, D. E., Marcondes, F. K. Handling of adolescent rats improves learning and memory and decreases anxiety. Journal of the American Association for Labaratory Animal Science. 51 (5), 548-553 (2012).

- Schmitt, U., Hiemke, C. Strain differences in open-field and elevated plus-maze behavior of rats without and with pretest handling. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 59 (4), 807-811 (1998).

- Kosten, T. A., Kim, J. J., Lee, H. J. Early life manipulations alter learning and memory in rats. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 36 (9), 1985-2006 (2012).

- Denenberg, V. H., Grota, L. J. Social-seeking and novelty-seeking behavior as a function of differential rearing histories. Journal of Abnormal and Social Psychology. 69 (4), 453-456 (1964).

- Clemens, L. E., Jansson, E. K., Portal, E., Riess, O., Nguyen, H. P. A behavioral comparison of the common laboratory rat strains Lister Hooded, Lewis, Fischer 344 and Wistar in an automated homecage system. Genes, Brain, and Behavior. 13 (3), 305-321 (2014).

- Ennaceur, A., Michalikova, S., Bradford, A., Ahmed, S. Detailed analysis of the behavior of Lister and Wistar rats in anxiety, object recognition and object location tasks. Behavioral Brain Research. 159 (2), 247-266 (2005).

- Deacon, R. M. Housing, husbandry and handling of rodents for behavioral experiments. Nature Protocols. 1 (2), 936-946 (2006).

- Contreras, M. P., Born, J., Inostroza, M. The expression of allocentric object-place recognition memory during development. Behavioral Brain Research. 372, 112013 (2019).

- Yaski, O., Eilam, D. How do global and local geometries shape exploratory behavior in rats. Behavioral Brain Research. 187 (2), 334-342 (2008).

Nachdrucke und Genehmigungen

Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden

Genehmigung beantragenThis article has been published

Video Coming Soon

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Alle Rechte vorbehalten