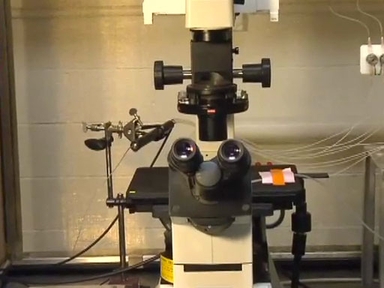

蛍光顕微鏡の紹介

概要

蛍光顕微鏡は、光学顕微鏡の拡大機能と蛍光検出機能を併せ持つとても有力な分析ツールです。蛍光は、フルオロフォアとしても知られる蛍光色素分子が、特定波長の光を吸収し発光する現象です。蛍光顕微鏡の基本的な構造は光学顕微鏡と類似していますが、それに加えて強力な光源と特殊なフィルターを有しており、サンプルに標識された蛍光を観察することができます。このビデオでは、蛍光発光のメカニズム、ストークスシフト、蛍光退色などを含む蛍光顕微鏡法の基本原理や蛍光標識抗体やタンパク質、蛍光核酸染色試薬や自然界に存在する蛍光タンパク質を使用しサンプルを標識する手法を紹介しています。キセノン又は水銀ランプ、光学フィルター、ダイクロイックミラーなど蛍光顕微鏡の主要パーツ、サンプル照射する際のシャッターの使用について、そして最後に蛍光顕微鏡のアプリケーション例を紹介しています。

手順

蛍光とは、ある物質が特定波長の光を吸収し、それよりも長波長の光を放射することにより起こる現象です。励起状態に遷移し、余分なエネルギーを持つ不安定な状態の電子が、もとの基底状態に戻るときに蛍光が放出されます。励起光、つまり電子を高いエネルギー状態にする光は、放射される光よりも波長が短く、エネルギーが高いのが特徴です。放射される蛍光は波長が長く、低エネルギーで、色も異なります。

蛍光顕微鏡は、光学顕微鏡の機能に蛍光色素分子などの蛍光物質を励起させ、蛍光を検出する機能を合わせもった顕微鏡です。蛍光顕微鏡を利用することで、組織内の目的となる細胞や細胞内の分子を観察することができます。

蛍光顕微鏡は、光学顕微鏡の構造と類似していますが二つの大きな違いがあります。光源の種類が違うことと特殊なフィルターを使用するところです。

蛍光顕微鏡には、キセノンランプや水銀ランプのような非常に強力な光源が必要になります。水銀放電ランプから放たれる光は、白熱灯の10から100倍も明るく、紫外線から赤外線と波長領域が広いのが特徴です。蛍光顕微鏡で最も注意すべきものがこの強力な光源です

タグ

スキップ先...

このコレクションのビデオ:

Now Playing

蛍光顕微鏡の紹介

General Laboratory Techniques

350.5K 閲覧数

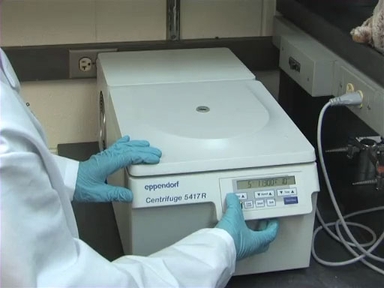

遠心分離機の紹介

General Laboratory Techniques

489.7K 閲覧数

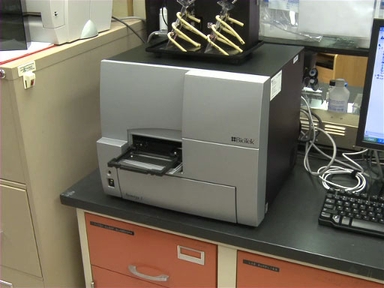

マイクロプレートリーダーの紹介

General Laboratory Techniques

127.7K 閲覧数

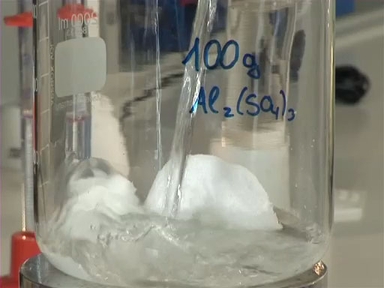

濃度と容量測定法

General Laboratory Techniques

216.4K 閲覧数

実験室での溶液調製法

General Laboratory Techniques

212.0K 閲覧数

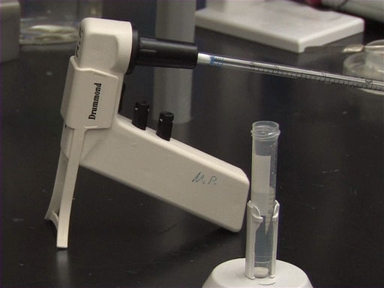

マイクロピペットの紹介

General Laboratory Techniques

588.1K 閲覧数

血清ピペットの紹介

General Laboratory Techniques

219.7K 閲覧数

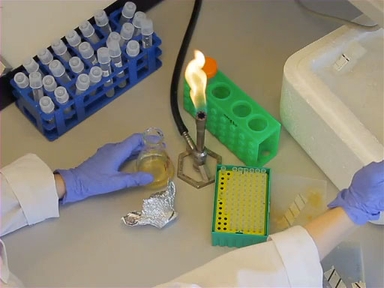

ブンゼンバーナーの紹介

General Laboratory Techniques

208.0K 閲覧数

実験台フードの紹介

General Laboratory Techniques

151.8K 閲覧数

研究室での質量測定

General Laboratory Techniques

171.3K 閲覧数

分光光度計の紹介

General Laboratory Techniques

519.9K 閲覧数

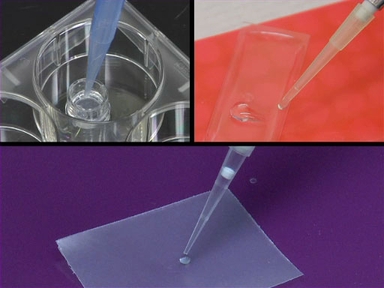

光学顕微鏡で観察するための組織サンプルの作製

General Laboratory Techniques

241.1K 閲覧数

光学顕微鏡の紹介

General Laboratory Techniques

816.6K 閲覧数

研究室での温度コントロール:サンプルの冷却保存

General Laboratory Techniques

65.8K 閲覧数

研究室での温度コントロール: 加温

General Laboratory Techniques

81.5K 閲覧数

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved