Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.

Method Article

RBDT: компьютеризированная система задач, основанная на транспозиции для непрерывного анализа динамики реляционного поведения у людей

* Эти авторы внесли равный вклад

В этой статье

Резюме

RBDT интегрирует поведенческие паттерны, основанные на дискретных реакциях (например, выбор стимулов, размещение фигур) и непрерывных реакциях (например, отслеживание движений курсора, перетаскивание фигуры) для изучения реляционного поведения с людьми. RBDT является сложной задачей, основанной на транспозиции, в которой участник устанавливает соединения стимулов с реляционным критерием (больше/меньше).

Аннотация

Наиболее широко используемой парадигмой для анализа реляционного поведения является задача транспозиции. Тем не менее, он имеет два важных ограничения для его использования у людей. Первый — это «эффект потолка», о котором сообщалось у лингвистических участников. Второе ограничение заключается в том, что стандартная задача транспозиции, будучи простой задачей выбора между двумя стимулами, не включает в себя активные поведенческие паттерны и их запись, как релевантные факторы возникновения реляционного поведения. В настоящей работе представлена сложная многообъекторная задача, основанная на транспозиции, интегрированная с записывающим программным обеспечением. Эта парадигма требует поведенческих активных паттернов для формирования соединений стимулов с заданными реляционными критериями. Парадигма состоит из трех механизмов: а) банка стимулов, б) выборки реляционных соединений и в) сравнения реляционных соединений. Задача состоит в том, чтобы участник строил два сравнительных реляционных соединения путем перетаскивания фигур банка стимулов с тем же отношением, показанным образцом реляционных соединений. Эти факторы соответствуют интегрированной системе, которая может манипулироваться индивидуальным или интегративным образом. Программное обеспечение записывает дискретные ответы (например, выбор стимулов, размещение) и непрерывные ответы (например, отслеживание движений курсора, перетаскивание фигуры). Полученные данные, анализ данных и предложенные графические представления совместимы с рамками, которые предполагают активный характер процессов внимания и восприятия и интегрированную и непрерывную систему между воспринимателем и окружающей средой. Предлагаемая парадигма углубляет систематическое изучение реляционного поведения у человека в рамках парадигмы транспозиции и расширяет ее до непрерывного анализа взаимодействия между активными паттернами и динамики реляционного поведения.

Введение

Способность распознавать и реагировать на основе реляционных качеств объектов независимо от абсолютных атрибутов, которыми обладает каждый из них, называется реляционным поведением. С экологической зрения, реляционное поведение может иметь решающее значение для адаптации организмов, людей, а не людей, к сложной и динамичной природной среде. В социальном и экологическом контекстах организмы вынуждены реагировать на перестановочные аспекты окружающей среды (например, пища, хищники), которые изменяются в зависимости от заданных качеств (например, размер, цвет, запах, интенсивность данного звука и т. д.) объектов, событий и других организмов. Одним из самых волнующих и спорных вопросов в истории поведенческой науки является возникновение реляционного поведения. То есть, воспринимают ли животные (нелюди и люди) реляционные качества стимулов и реагируют ли они на них, независимо от абсолютных атрибутов, которыми обладает каждый из них? 1,2,3,4,5. Утвердительный ответ подразумевает, что реакции организмов интегрируют сегменты стимуляции, которые различаются по степени, по крайней мере, в одном соответствующем измерении или качестве, таком как размер или насыщенность стимулов6,7. Несмотря на приведенную полемику, существуют убедительные доказательства, подтверждающие возникновение реляционного поведения у животных4,8,9,10 и людей11,12, 13,14,15,16,17,18.

Для анализа реляционного поведения использовались различные парадигмы. Наиболее широко использованной была задача транспозиции5,8. В задаче транспозиции участник реагирует на данный стимул таким образом, что его соответствующее свойство (например, «короче чем») является относительным к свойству других стимулов в контексте составленного градиента множественных значений (по крайней мере, трех) в данном измерении (например, размер). Различные специфические значения стимулов могут принимать разные реляционные значения в пределах градиента; то есть, конкретное значение каждого стимула может перемещать его реляционные значения в данном измерении. Проще говоря, одни и те же стимулы могут быть «короче» или «больше», в зависимости от стимулов сравнения в пределах градиента размера. Некоторые из причин, по которым задача транспозиции была центральной парадигмой для изучения реляционного поведения, следующие: а) парадигма подвержена воздействию различных измерений стимулов2,19,20,21,22,23,24,25; б) следовательно, он полезен для изучения реляционного поведения у различных видов (например, кур, голубей, шимпанзе, черепах, лошадей, людей)2,4,10,11,18,26; в) он ясно показывает изменения реляционного значения стимулов9; d) задача допускает параметрические вариации различных соответствующих факторов, участвующих в реляционном поведении9 и; д) задача позволяет проводить сравнительные исследования между различными размерами стимулов и различными видами или организмами27,28,29,30.

Изучение реляционного поведения у животных является более обширным, систематическим и имеет более убедительные доказательства, чем у людей. Основной причиной этого является «эффект потолка», часто наблюдаемый, когда участниками являются люди11лет. В этом контексте в последнее время были предложены сложные задачи, основанные на транспозиции для изучения реляционного поведения в этой популяции6,7,11. Таким образом, настоящая работа опережает предыдущие и представляет парадигму, основанную на модифицированно-транспозиционной задаче для непрерывного анализа реляционного поведения у людей.

Реляционное поведение в рамках парадигмы транспозиции обычно изучалось в ситуациях простого выбора, с двумя вариантами стимула и уменьшенным количеством значений вдоль одного измерения стимула, в котором участникам не разрешается демонстрировать активные паттерны в отношении стимулов (например, осматривая, перетаскивая, перемещая и размещая фигуры). Тем не менее, экспериментальный анализ реляционного поведения может включать ситуации с а) большим количеством значений стимулов, что позволяет переставлять или изменять реляционное значение стимулов; б) более одного соответствующего измерения стимула и в) требования к активным поведенческим моделям, выходящие за рамки обычно дискретного дихотомиального отбора участников. Эти модификации позволили бы оценить факторы, ранее не рассмотренные, главным образом, роль активных паттернов (например, осмотр, перетаскивание, перемещение и размещение фигур) в реляционном поведении, и могли бы предотвратить «эффект потолка», наблюдаемый при решении лингвистическими людьми стандартной задачи11.

RBDT позволяет интегрировать паттерны, основанные на дискретных реакциях (например, выбор стимулов, размещение фигур) и непрерывных реакциях (например, отслеживание движений курсора, перетаскивание фигуры) для анализа возникновения реляционного поведения. Два различных реляционных соединения, включающих по два стимула, демонстрируют одинаковые реляционные свойства. Они представлены в виде образца для составления двух новых сегментов стимула с помощью активных паттернов участника. Задача требует реляционной сопоставимости сегментов стимула. Это влечет за собой то, что каждый из двух построенных сегментов стимулов можно сравнивать друг с другом как эквивалентные с точки зрения их реляционных свойств, а также по отношению к сегментам стимулов с двумя выборками. Отношения идентифицируются в терминах «больше» или «меньше» величины (т.е. размера или насыщенности).

Чтобы проиллюстрировать некоторые возможности экспериментальных устройств, допускаемых представленной парадигмой, были проведены два эксперимента. Первый эксперимент показывает исследование реляционного поведения по различным реляционным критериям без ограничения активных моделей поведения. Второй эксперимент противопоставляет динамику реляционного поведения при ограничении поведенческих паттернов, добавляя непрерывную запись и анализ перетаскивающей и инспекционной активности курсором мыши.

протокол

Оба протокола следуют университетским рекомендациям по проведению поведенческих исследований с человеческими участниками. Программное обеспечение RBDT и руководство пользователя можно загрузить с https://osf.io/7xscj/

1. Эксперимент 1: Реляционное поведение по различным реляционным критериям без ограничения активных моделей поведения

ПРИМЕЧАНИЕ: Пятеро детей начальной школы в возрасте от 10 до 11 лет вызвались принять участие в этом исследовании с информированного согласия своих родителей и учителей.

- Аппарат и экспериментальная обстановка

- Используйте пять ноутбуков Pentium, каждый с 14-дюймовым монитором, клавиатурой и оптической мышью в качестве устройства реагирования.

- Запрограммировать экспериментальную задачу на Java, так как она автоматически записывает ответы и представляет графическое представление данных. Программа для проведения экспериментального задания будет доступна для скачивания.

- Проводите экспериментальные сеансы ежедневно с 9 до 11 утра на отдельных станциях мобильной лаборатории Сиднея В. Бижу в Университете Веракруса.

- Используйте станции, оснащенные односторонними зеркалами, кондиционерами, столами и стульями, а также вышеупомянутыми компьютерами.

- Экспериментальное проектирование и задание

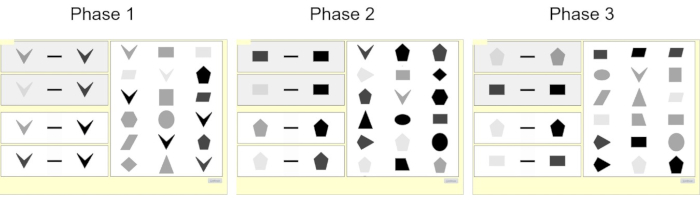

- В экспериментальном задании представлены 15 стимулирующих объектов (СО), состоящих из различных форм. Пять из этих СО имели отношение к выполнению задачи, а 10 не имели отношения к делу, как показано в левой части рисунка 1.

- Используйте пять различных форм в качестве соответствующих объектов стимула: пятиугольник, прямоугольник, горизонтальный ромбовидный, параллелограмм и рисунок в V.

- В качестве нерелевантных стимульных объектов использовались десять различных форм: шестиугольник, треугольник, круг, трапеция, овал, ромб, квадрат, вертикальная ромбовидная, трапеция и неправильная фигура в L.

- Варьирование СО по насыщенности цвета или размеру. В этом эксперименте мы использовали СО с четырьмя различными степенями насыщенности: черный (#000000), темно-серый (#474747), серый (#A7A7A7) и светло-серый (#E7E7E7). Размер оставался постоянным.

- В экспериментальном задании представлены 15 стимулирующих объектов (СО), состоящих из различных форм. Пять из этих СО имели отношение к выполнению задачи, а 10 не имели отношения к делу, как показано в левой части рисунка 1.

Рисунок 1. Пример релевантных и нерелевантных фигур, используемых в качестве стимулирующих объектов (СО) в каждом эксперименте. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

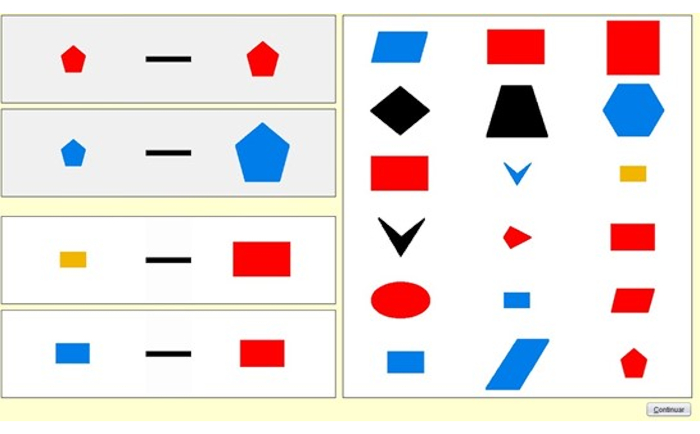

- Представьте SOs на экране компьютера, разделенном на три зоны, как показано в левой части рисунка 2.

- В верхней левой части экрана представлена зона образцов реляционных соединений 1 и 2 (SRC 1, 2). Покажите две разные пары фигур, которые задают критерий связи. Каждая пара иллюстрирует две степени отношений насыщения «темнее или светлее» с одной и той же формой.

- В левой нижней части экрана представлена зона сравнения реляционных соединений 1 и 2 (CRC 1, 2). Покажите две пары пустых пространств в этой зоне. Участник должен был сформировать две новые пары фигур, которые соответствовали бы примерным критериям, выбрав цифры из Банка.

- В правой части экрана представлена зона банка. В каждом испытании банк содержал 18 различных цифр, которые приобретали различные реляционные свойства, в зависимости от критериев, иллюстрируемых SCR 1, 2.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Шесть рисунков удовлетворяют критериям, установленным СЦИ (перестановочные цифры), шесть фигур могут использоваться правильно, но по другим критериям (неизменяемые цифры), а шесть фигур не отвечают критериям, установленным СКИ (нерелевантные цифры).

- Чтобы поместить фигуры в зону CRC, пусть участник выберет фигуру с помощью указателя мыши и перетащит ее в пустые места в зоне CRC. Расположение фигур может быть в разной последовательности, и они могут быть изменены.

Рисунок 2. Экраны, показывающие сравнительное исследование в экспериментах 1 и 2. В верхней левой зоне расположены образцы реляционных соединений (SRC), в нижней зоне — ящики для завершения сравнения реляционных соединений (CRC), а в правой секции — банк стимулов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

- Используйте однопропублемную конструкцию AB с двумя репликациями и тремя фазами(таблица 1). Каждая фаза состояла из трех учебных сессий: S1 - S3 (фаза 1), S4 - S6 (фаза 2) и S7 - S9 (фаза 3), состоящей из 36 испытаний (18 "темнее чем" и 18 "светлее", рандомизированных) на сессию (в общей сложности 108 учебных испытаний на фазу), и одной тестовой сессии, состоящей из 36 испытаний (18 «темнее» и 18 «светлее», рандомизированных).

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый этап включал в себя различный критерий взаимосвязи с точки зрения используемых СО. Примеры экранов каждого критерия связи показаны на рисунке 3. - Во время обучения дайте участнику обратную связь после завершения CRC 1 и 2. После каждого испытания представляйте слово «правильный» или «неправильный» в зависимости от того, соответствует ли КПР критериям, примером которых является SRC 1, 2.

- Используйте коррективную процедуру, если CRC был неправильным. Покажите одно и то же испытание еще до двух раз (эти испытания были названы корректирующие испытания). Если ответ снова оказался неправильным, отобразите новое испытание. Если ответ был правильным, немедленно отобразите новую пробную версию.

- Представьте тестовые испытания без обратной связи и покажите только один раз.

- Каждый этап включал в себя различный критерий взаимосвязи с точки зрения используемых СО.

- Перед первой экспериментальной фазой проведите один сеанс «задания на заказ», чтобы убедиться, что участники могут поместить каждый тип компонента стимула в континуум насыщения.

| Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | |||

| S1 - S3 | Тест 1 | от S4 до S6 | Тест 2 | S7 - S9 | Тест 3 |

| Похожие объекты стимула | Различные объекты стимула | Различные объекты стимула в каждом CRC | |||

Таблица 1. Дизайн эксперимента 1

Рисунок 3. Примеры экранов каждого отношения в трех фазах эксперимента 1. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

- процедура

- Задание на заказ

- Представьте задачу упорядочивания на экране с двумя зонами, как показано в левой части рисунка 4. В верхней зоне экрана был показан ряд из четырех пустых полей.

- В нижней зоне покажите четыре фигуры, каждая из которых варьируется в континууме насыщения.

- Пусть участники заказывают от «темнее до светлее» (или наоборот) четыре фигуры в каждом из верхних пустых полей, используя указатель мыши.

- Когда стимулы были правильно размещены, представьте новое испытание. Если стимулы были неправильно упорядочены, выньте стимулы и имите текст с указанием «неправильно» в правой верхней части экрана. Затем повторите испытание еще два раза.

- После этого представим новое судебное разбирательство.

- Представьте два блока из 6 различных испытаний, один для последовательности «темнее к светлею» и один для последовательности «светлее к темнее».

- В начале задания предъявите участникам следующую инструкцию на экране: «В верхней части экрана представлены четыре пустых места, необходимо заполнить их, расположив по порядку фигуры, расположенные в нижней секции». Когда критерий упорядочения изменился, представьте текст, информирующий о том, что цифры должны расположиться в противоположном порядке.

- Задание на заказ

Рисунок 4. Примеры экрана при упорядочении задачи в экспериментах 1 и 2. В верхней зоне находятся пустые места для упорядочиния фигур, показанных в нижней зоне. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

- Задача сравнения

- Участники образуют два реляционных соединения (CRC), включающие два стимула, каждый из которых соответствует примеру соотношения, показанного парой образцов реляционных соединений (SRC).

- Форма сравнения соединений путем размещения стимулирующих объектов, взятых из зоны берега.

- Упорядочивайте стимулы в соответствии с признаками, описанными выше в терминах модальности, абсолютной величины и реляционной ценности относительно критерия отношений, в данном случае насыщения.

- Сформируйте каждое соединение сравнения (CRC) с тем же стимулирующим объектом (формой), но с двумя различными значениями насыщенности, в соответствии с критериями отношений «темнее» или «светлее», показанными SRC.

- В каждой экспериментальной фазе применяется различный критерий взаимосвязи в отношении сравниваемых объектов стимула(таблица 1).

- На первом этапе каждое испытание включало аналогичный объект стимула с точки зрения его формы в четырех соединениях (левый экран на рисунке 3).

- На втором этапе используйте другой стимулирующий объект (форму) для образца и сравнения соединений (средний экран на рисунке 3).

- На третьем этапе как образец, так и соединения сравнения включают различные объекты стимула в каждой из двух реляционных пар (правый экран на рисунке 3).

- Варьируйте формы стимулов в каждом испытании из набора из пяти соответствующих форм.

- Поместите стимулы в каждую коробку сравнения соединения с помощью указателя мыши.

- Никаких ограничений в отношении порядка помещения в КПР не существует. Набор размещений для завершения каждого испытания назывался последовательностью размещения.

- Положим участникам сделать столько размещений и изменений стимулов, сколько они хотят, прежде чем поместить четвертый стимул и завершить оба CRC.

- Минимальное число мест для завершения испытания составляло четыре, по одному помещению на каждую пустую коробку в зоне КПР. Изменения размещенных фигур были названы чрезмерными размещениями.

- В начале первой тренировки представьте участникам следующие инструкции на экране: «В верхней левой части экрана есть два пространства, каждое из которых имеет пару фигур, которые иллюстрируют, как должны быть установлены фигуры. В нижней левой части экрана есть два пробела, каждое с двумя пустыми полями, вы должны заполнить эти поля двумя фигурами, которые идут вместе, как те, что в верхнем левом углу, вы делаете это, выбирая фигуры из тех, которые представлены в правой части экрана. Чтобы выбрать фигуры, поместите курсор на фигуру, которую вы хотите использовать, нажмите на фигуру левой кнопкой мыши и перетащите ее в то место, где вы хотите ее разместить. Отпустите левую кнопку мыши, фигура будет помещена в выбранное вами пространство. Если вы хотите изменить выбранную вами фигуру, следуйте той же процедуре и поместите новую фигуру на пространство предыдущего рисунка. Если ваш ответ правильный, вы перейдете к следующему окну. Если ваш ответ неправильный, в правой верхней части экрана появится слово «неправильно», фигуры исчезнут из пространств, где вы их разместили, и вам придется выбирать другие фигуры, следуя той же процедуре. Для каждого окна у вас есть максимум 3 возможные ошибки, если вы накопите 3 ошибки, вы автоматически перейдете к следующему окну».

- В начале первой тестовой сессии представьте участникам следующую инструкцию на экране: «Решайте задачу так же, как и в предыдущем блоке. Когда вы заполнили все четыре пространства с расположением, которое вы считаете правильным, нажмите кнопку «Продолжить», расположенную в правом нижнем углу экрана, чтобы перейти к следующему окну. На этот раз вам не скажут, правильный или неправильный ваш ответ».

2. Динамика реляционного поведения в условиях ограничения поведенческих паттернов

ПРИМЕЧАНИЕ: В нем приняли участие два второкурсника, 19 и 21 год соответственно. Студентам присуждался дополнительный балл по одному из их предметов, независимо от их баллов, полученных в эксперименте.

- Аппарат и экспериментальная обстановка

- Используйте те же, что описаны в эксперименте 1.

- Экспериментальное проектирование и задание

- Используйте задачу, как описано в эксперименте 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разница заключалась в том, что в этом эксперименте используемые ССО варьировались в четырех разных размерах: меньших (50 x 33 пикселей), маленьких (66 x 42 пикселей), больших (82 53 пикселя) и больших (106 x 66 пикселей), с четырьмя различными цветами, назначенными случайным образом: синий, желтый, красный и черный, как показано в правой части рисунка 1. - Представьте SOs на экране компьютера, разделенном на три зоны, как показано в правой части рисунка 2. В этом случае SRC 1 и 2 иллюстрируют две степени соотношения размеров «больше или меньше» с одинаковой формой.

- Как и в эксперименте 1, чтобы поместить фигуры в зону CRC, пусть участник выберет фигуру с помощью указателя мыши и перетащит ее в пустые места в зоне CRC.

- Размещайте фигуры в разных последовательностях (называемых последовательностями размещения) и изменяйте (изменения фигуры назывались чрезмерными размещениями) в зависимости от экспериментального состояния. Последовательности размещения и чрезмерные размещения рассматривались как локальные шаблоны.

- Использовались два подэксперимента по ограничению локальных паттернов(таблица 2),каждому участнику был назначен один из двух подэкспериментов.

- Соответствуйте каждому подэксперименту в соответствии с сочетанием ограничений или неохотязаний последовательности размещения и чрезмерных размещений.

- В обоих субэкспериментах используют три учебных занятия с 36 испытаниями в каждом (18 «больше чем» и 18 «меньше», рандомизированные) и одну тестовую сессию, состоящую из 36 испытаний каждая (18 «больше чем» и 18 «меньше чем», рандомизировано). Кроме того, учебные и тестовые занятия включали критерий взаимосвязи с точки зрения используемых СО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пример экрана критериев отношений показан на рисунке 5.

- Во время обучения, после каждого испытания, предъявляйте слово «правильный» или «неправильный», в зависимости от того, соответствует ли КПР.

- Если ответ был правильным, отобразите новую пробную версию. Если ответ был неправильным, покажите одно и то же испытание еще до двух раз (корректирующие испытания).

- Представьте тестовые испытания без обратной связи и покажите только один раз.

- Как и в эксперименте 1, перед первой экспериментальной фазой проведите один сеанс «задания на заказ». В этом случае участники могут разместить каждый тип компонента стимула вдоль континуума размеров.

- Используйте задачу, как описано в эксперименте 1.

| Субэксперименты | ||

| P1 Отсутствие ограничений на последовательности размещения и чрезмерные размещения | тренировка | тест |

| P2 Ограничение последовательности размещений и ограничение чрезмерных размещений |

Таблица 2. Дизайн эксперимента 2

Рисунок 5. Пример экрана критериев отношений в четырех сессиях Эксперимента 2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

- процедура

- Задание на заказ

- Используйте задачу упорядочивания, как описано в эксперименте 1. Разница заключалась в том, что четыре фигуры, показанные в нижней зоне, варьировались в континууме размеров. Так, участники должны были расположить фигуры от «большего к меньшему» (или наоборот), как показано в правой части рисунка 4.

- Задача сравнения

- При использовании задачи, описанной в эксперименте 1, разница заключалась в том, что в каждом условии, на учебных и тестовых сессиях, критерий взаимосвязи был установлен с точки зрения размера (больше или меньше чем) и типа (формы) ЗО (см. Таблицу 2).

- Должны ли объекты стимулирования, используемые в зоне CRC, соответствовать соотношению «больше или меньше», должны были варьироваться по размеру и отличаться по форме по отношению к SRC (см. правую часть рисунка 2).

- Различаются в каждом подэксперименте с точки зрения ограничения или отсутствия локальных паттернов: 1) в первом последовательности размещения могли варьироваться, и было разрешено иметь чрезмерные размещения, 2) во втором были ограничены последовательности размещения и чрезмерные размещения. В состоянии с ограничениями участник не был проинформирован об этом.

- Задание на заказ

Результаты

ЭКСПЕРИМЕНТ 1:

Проанализирован поведенческий континуум каждого участника. Анализ включал сравнение чрезмерных размещений и различных последовательностей размещения, задержки в секундах между размещениями, выбор перестановляемых, неизменяемых и нерелевантных стимулов, а ?...

Обсуждение

Предлагаемая парадигма расширяет и углубляет систематическое изучение реляционного поведения у человека в рамках парадигмы транспозиции. С одной стороны, это позволяет анализировать некоторые факторы и параметры, ранее изученные в этой области - например, модальность стимула

Раскрытие информации

Авторам нечего раскрывать.

Благодарности

никакой.

Материалы

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| Pentium Laptop Computer | - | - | Monitor must be a minimum of 14", and windows processor. |

| Keyboard | - | - | - |

| Optic Mouse | - | - | It is suggested to use a device other than the touchpad to be used as a mouse. |

| RbDT | https://osf.io/7xscj/ |

Ссылки

- Köhler, W. Simple structural functions in the chimpanzee and in the chicken. A source book of Gestalt psychology. , 217-227 (1918).

- Spence, K. W. The differential response in animals to stimuli varying within a single dimension. Psychological Review. 44 (5), 430-444 (1937).

- Lazareva, O. F., Wasserman, E. A., Young, M. E. Transposition in pigeons: reassessing spence (1937) with multiple discrimination training. Animal Learning & Behavior. 33 (1), 22-46 (2005).

- Reese, H. W. . The Perception of Stimulus Relations: Discrimination Learning and Transposition. , (2013).

- Ribes-Iñesta, E., León, A., Andrade-González, D. E. Comparison patterns: An experimental study of transposition in children. Behavioural Processes. 171, 104024 (2020).

- Andrade-González, D. E., León, A., Hernández-Eslava, V. Tarea de transposición y contactos funcionales de comparación: Una revisión metodológica y empírica. Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis de Comportamiento. 28 (4), 539-565 (2020).

- Lazareva, O. F. Relational learning in a context of transposition: A review. Journal of the experimental analysis of behavior. 97 (2), 231-248 (2012).

- Lazareva, O. F., Young, M. E., Wasserman, E. A. A three-component model of relational responding in the transposition paradigm. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition. 40 (1), 63-80 (2014).

- Leighty, K. A., Grand, A. P., Pittman Courte, V. L., Maloney, M. A., Bettinger, T. L. Relational responding by eastern box turtles (Terrapene carolina) in a series of color discrimination tasks. Journal of Comparative Psychology. 127 (3), 256-264 (2013).

- Lazareva, O. F., McInnerney, J., Williams, T. Implicit relational learning in a multiple-object tracking task. Behavioural processes. 152, 26-36 (2018).

- Vatsuro, E. G., Kashkai, M. D. A Comparative Investigation of Transposition of Learning: (In Normal Children of Various Ages and in Mental Deficients; in Apes and in Monkeys). Soviet Psychology and Psychiatry. 4 (1), 16-25 (1965).

- Kuenne, M. R. Experimental investigation of the relation of language to transposition behavior in young children. Journal of Experimental Psychology. 36 (6), 471 (1946).

- Rudel, R. G. Transposition of response by children trained in intermediate-size problems. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 50 (3), 292-295 (1957).

- Rudel, R. G. Transposition of response to size in children. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 51 (3), 386-390 (1958).

- Zeiler, M. D. Transposition in adults with simultaneous and successive stimulus presentation. Journal of Experimental Psychology. 68 (1), 103-107 (1964).

- Alberts, E., Ehrenfreund, D. Transposition in children as a function of age. Journal of Experimental Psychology. 41 (1), 30-38 (1951).

- Johnson, R. C., Zara, R. C. Relational learning in young children. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 53 (6), 594-597 (1960).

- Lazareva, O. F., Miner, M., Wasserman, E. A., Young, M. E. Multiple-pair training enhances transposition in pigeons. Learning & Behavior. 36 (3), 174-187 (2008).

- Marsh, G. Relational learning in the pigeon. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 64 (3), 519-521 (1967).

- Pushkina, A. G. Mechanisms of Transposition of Relations in Preschool-Age Children. Soviet Psychology. 9 (3), 213-234 (1971).

- Jackson, T. A., Dominguez, K. Studies in the transposition of learning by children: II. Relative vs. absolute choice with multi-dimensional stimuli. Journal of Experimental Psychology. 24 (6), 630-639 (1939).

- Jackson, T. A., Jerome, E. Studies in the transposition of learning by children: IV. A preliminary study of patternedness in discrimination learning. Journal of Experimental Psychology. 26 (4), 432-439 (1940).

- McKee, J. P., Riley, D. A. Auditory Transposition in Six-Year-Old Children. Child Development. 33 (2), 469 (1962).

- Riley, D. A. Experiments on the development of pitch and loudness as psychological dimensions. Anthropology & Medicine. 13 (5), 312-318 (1965).

- Jackson, T. A. Studies In The Transposition Of Learning By Children: III. Transpositional Response As A Function Of The Number Of Transposed Dimensions. Journal of Experimental Psychology. 25 (1), 116-124 (1939).

- Lawrence, D. H., Derivera, J. Evidence for relational transposition. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 47 (6), 465 (1954).

- Derenne, A., Garnett, A. M. Effects of Successive and Simultaneous Stimulus Presentations on Absolute and Relational Stimulus Control in Adult Humans. The Psychological Record. 66 (1), 165-175 (2016).

- Stevenson, H. W., Iscoe, I., McConnell, C. A developmental study of transposition. Journal of Experimental Psychology. 49 (4), 278-280 (1955).

- Yamazaki, Y. Transposition and its generalization in common marmosets. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition. , 20140505 (2014).

- Kroupin, I., Carey, S. Population differences in performance on Relational Match to Sample (RMTS) sometimes reflect differences in inductive biases alone. Current Opinion in Behavioral Sciences. 37, 75-83 (2021).

- Wasserman, E. A., Young, M. E., Castro, L. Mechanisms of same-different conceptualization: entropy happens. Current Opinion in Behavioral Sciences. 37, 19-28 (2021).

- Kotovsky, L., Gentner, D. Comparison and Categorization in the Development of Relational Similarity. Child Development. 67 (6), 2797-2822 (1996).

- Gibson, E. J. . Principles of perceptual learning and development. , (1969).

- Lombardo, T. J. . The Reciprocity of Perceiver and Environment: The Evolution of James J. Gibson's Ecological Psychology. , (2017).

- Turvey, M. T. . Lectures on Perception: An Ecological Perspective. , (2018).

- Gibson, J. J. . The Ecological Approach to Visual Perception: Classic Edition. , (2014).

- Gibson, J. J. A theory of direct visual perception. Vision and mind: selected readings in the philosophy of perception. , (2002).

- Zinchenko, V. P., Chzhi-tsin, V., Tarakanov, V. V. The Formation and Development of Perceptual Activity. Soviet Psychology and Psychiatry. 2 (1), 3-12 (1963).

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи

Запросить разрешениеСмотреть дополнительные статьи

This article has been published

Video Coming Soon

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены