Method Article

Изучение нейронных коррелятов когнитивной переоценки при обсессивно-компульсивном расстройстве с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, основанной на задачах

В этой статье

Резюме

Мы представляем протокол исследования нейронных коррелятов задачи когнитивной регуляции эмоций, а именно когнитивной переоценки, с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии. Этот протокол использовался у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и здоровыми контрольными группами, но также может быть использован в других клинических образцах.

Аннотация

Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) демонстрируют повышенную активность мозга в лимбической и орбитофронтальной областях при столкновении с негативными эмоциями, что может быть связано с нарушениями навыков регуляции эмоций. Способность регулировать эмоции является необходимым механизмом преодоления трудностей при столкновении с эмоционально тревожными ситуациями, и преднамеренные стратегии регулирования эмоций, такие как когнитивная переоценка, широко изучаются среди населения в целом. Несмотря на это, мало что известно о потенциальном преднамеренном дефиците регуляции эмоций у пациентов с ОКР и связанных с ним нейронных коррелятах. В данной статье мы описываем протокол исследования нейронных коррелятов преднамеренной регуляции эмоций (когнитивной переоценки) с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) у пациентов с ОКР по сравнению с соответствующей контрольной выборкой. Этот протокол соответствует текущим золотым стандартам нейровизуализационных исследований и включает в себя как активацию задач, так и анализ связности (а также поведенческие данные), чтобы обеспечить более полное исследование. Таким образом, мы ожидаем, что это будет способствовать расширению знаний о нейронных коррелятах регуляции эмоций (дис)регуляции при ОКР, а также может быть применено для изучения дефицита регуляции эмоций при других психических расстройствах.

Введение

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) является мощным инструментом для понимания психических расстройств, поскольку она позволяет исследователям наблюдать за функцией мозга с относительно высоким пространственным разрешением, предлагая понимание нейронных механизмов, лежащих в основеэтих состояний. Обнаруживая изменения в кровотоке, фМРТ может точно определить области мозга, которые более активны во время выполнения определенных задач или в ответ на определенные стимулы, выделяя аномалии в функции мозга, связанные с такими расстройствами, как депрессия, тревога, шизофрения и биполярное расстройство. Кроме того, фМРТ может выявить паттерны функциональных связей, показывая, как различные части мозга взаимодействуют друг с другом, что имеет решающее значение для понимания сложных сетей, нарушенных при психическихрасстройствах. Этот неинвазивный метод не только помогает в выявлении нейронных коррелятов психиатрических симптомов, но и помогает в изучении психологических процессов, которые могут лежать в основе как профилей симптомов, так иэффективности лечения.

Регуляция эмоций является одним из таких процессов, который включает в себя инициирование новых эмоциональных реакций или изменение текущих с помощью различных регуляторных процессов. Существует несколько типов стратегий регуляции эмоций, включая развертывание внимания (отвлечение), когнитивную переоценку (переосмысление значения и личной связи со стимулом) и подавление эмоционального опыта или выражения 4,5. Что касается повторной оценки, предыдущие исследования фМРТ показали, что она связана с активацией в дорсальной передней поясной коре (ACC), дорсомедиальной и латеральной лобной коре, а также в височной и теменной областях 6,7. Эти лобные и поясные области мозга являются частью лобно-теменной сети когнитивного контроля, которая играет роль в регуляции усилий. В контексте переоценки эта сеть помогает когнитивно переосмыслить негативное аффективное значение стимула в более нейтральныетермины. Эта сеть, в свою очередь, контролирует восходящие вентральные и лимбические области, такие как миндалевидное тело, участвующие в автоматической оценкеэмоциональных стимулов. В предыдущих исследованиях с использованием анализа динамического причинно-следственного моделирования изучалась взаимосвязь между этими дорсальными и вентральными областями во время задач по регуляции эмоций с помощью фМРТ. Они обнаружили, что в то время как нижняя лобная извилина (IFG) тесно связана с дорсолатеральной префронтальной корой (PFC), вентромедиальная PFC представляет собой основной путь, через который префронтальные области напрямую влияют на миндалевидное тело 10,11.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это психическое расстройство, которое поражает 1-3% населения и характеризуется тревожными и повторяющимися мыслями, побуждениями или образами (навязчивыми идеями), за которыми следуют повторяющиеся психические или физические действия (компульсии)12. При воздействии стимулов, связанных с расстройством, пациенты с ОКР испытывают негативные эмоции, такие как страх, тревога, отвращение или чувство вины13,14, наряду с повышенной активностью в вентральных лобных и лимбических областях мозга, таких как орбитофронтальная кора (ОФК), ростральная АКК и миндалевидное тело15. Более того, предыдущие исследования показали, что пациенты с ОКР испытывают трудности в отношении регуляции эмоций, особенно прииспользовании стратегий когнитивной переоценки. Таким образом, предполагается, что повышенная эмоциональная реактивность, обнаруженная при ОКР, связана с этими нарушениями регуляции эмоций 17,18,19. Действительно, когнитивно-поведенческая терапия (первая линия лечения ОКР20) включает в себя обучение пациентов стратегиям регуляции эмоций, чтобы помочь им когнитивно переоценить негативные, вызывающие симптомы ситуации как не представляющие угрозы.

С точки зрения нейробиологии, дисфункциональное взаимодействие между вентральной и дорсальной сетями, как полагают, связано с измененной эмоциональной обработкой и регуляцией при различных психических расстройствах 21,22,23. При ОКР как функциональные, так и структурные нейровизуализационные исследования выявили нарушения в областях мозга, связанных с этими сетями 24,25,26, с нормализацией некоторых функциональных дефицитов после улучшения симптомов 27,28. Эти данные подтверждают идею о том, что трудности с регуляцией эмоций, обнаруженные при ОКР, могут быть связаны с нарушением контроля функционирования дорсальных областей мозга и/или гиперактивацией в вентральной системе. Таким образом, восстановление баланса между этими сетями с помощью когнитивной переоценки может потенциальноулучшить симптомы у пациентов. Несмотря на эти доказательства, существует нехватка предшествующей литературы, исследующей с помощью фМРТ нейронные корреляты когнитивной регуляции эмоций при ОКР. Таким образом, определение стандартизированного протокола, который мог бы использоваться всеми исследовательскими группами, заинтересованными в этой теме, позволило бы последовательно и надежно продвигать знания в этой области исследований.

протокол

Настоящее исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией и было одобрено институциональным Комитетом по этике Госпиталя де Брага и Университетом Минью (Брага, Португалия). Все процедуры, связанные с этой работой, соответствуют этическим нормам соответствующих институциональных и национальных комитетов по экспериментам на людях, а также Хельсинкской декларации 1975 года, пересмотренной в 2008 году.

1. Участники

ПРИМЕЧАНИЕ: Взрослые (≥18 лет) пациенты с ОКР были набраны из отделения психиатрии Госпиталя де Брага (Брага, Португалия) во время регулярных консультаций.

- Набирайте взрослых пациентов (≥18 лет) с ОКР во время регулярных консультаций, где они диагностируются опытным психиатром на основе стандартных критериев (см. Таблицу материалов). Проведите Мини-Международное Нейропсихиатрическое Интервью30 для оценки других потенциальных психопатологических состояний.

- Что касается пациентов с ОКР, установите критерии исключения, включающие текущее наличие других психиатрических диагнозов (расстройства Оси I или Оси II) или текущих или прошлых серьезных неврологических или медицинских состояний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование психофармакологических препаратов не являлось критерием исключения; Большинство пациентов (80,64%) принимали лекарства на момент набора, при этом лечение оставалось неизменным на протяжении всего исследования. - Наберите здоровых людей из контрольной группы (ГК) из одного и того же социально-демографического контекста, используя удобную выборку через списки рассылки и социальные сети учреждения, а также контакты исследователей в сообществе.

- Исключите ГК, если у них есть какие-либо текущие или прошлые неврологические, психиатрические или серьезные заболевания, или если они в настоящее время или в прошлом лечились психофармакологическими препаратами.

- Рассматривайте противопоказания к проведению МРТ (металлические имплантаты или клаустрофобия) как общий критерий исключения для всех участников.

- Подтвердите критерии включения/исключения во время психиатрической консультации для пациентов или путем телефонного интервью для ГК. Если участники соответствуют критериям включения и согласны участвовать, назначьте дату участия в исследовании.

- В день проведения исследования, до начала исследовательских процедур, предъявите и разъясните участникам форму письменного информированного согласия и получите их письменное информированное согласие, прежде чем продолжить.

2. Протокол эксперимента

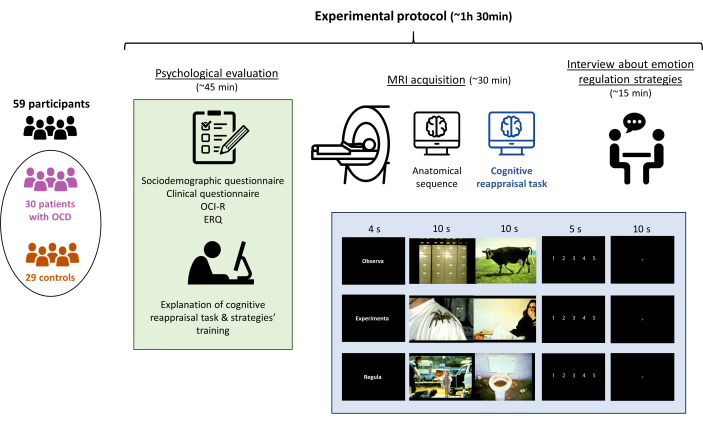

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведите психологическую оценку с последующим проведением МРТ, при этом весь протокол эксперимента должен длиться не более 1,5 часов в общей сложности (Рисунок 1).

Рисунок 1: Экспериментальный протокол исследования. Участники (30 пациентов с ОКР и 29 пациентов контрольной группы) прошли психологическую оценку, за которой последовало объяснение задачи на когнитивную переоценку, получение данных МРТ (включая выполнение задачи) и, наконец, интервью для подтверждения того, что задача была выполнена адекватно. Весь протокол длился около 90 минут. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

- Психометрическая оценка (~45 мин)

- Заполните следующие психометрические шкалы, валидированные в соответствующей популяции, а также социально-демографические и клинические опросники в следующем порядке:

- Социально-демографический опросник: Соберите информацию о поле/гендере, годе рождения, годах образования, районе проживания, гражданском состоянии, семейном положении, статусе работы и доминировании рук. В Дополнительном файле 1 приведен опросник, использованный в данном исследовании, с переводом на английский язык.

- Клиническая анкета: Соберите информацию об употреблении психоактивных веществ (табака, алкоголя или других наркотиков), привычном фармакологическом употреблении, текущем диагнозе физического или психического расстройства и истории психических расстройств. В Дополнительном файле 2 приведен вопросник, использованный в данном исследовании, с переводом на английский язык.

- Ответьте на обсессивно-компульсивный опросник (OCI-R). В Дополнительном файле 3 приведен вопросник, использованный в данном исследовании, с переводом на английский язык.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это перечень из 18 предметов, применимый как к пациентам с ОКР, так и к ГЦ, и измеряет шесть групп симптомов: умывание, проверка, заказ, накопление, одержимость и нейтрализация31,32. Баллы для подшкалы стирки получаются путем сложения баллов по пунктам 5, 11 и 17; для проверки пунктов 2, 8 и 14; при заказе товаров 3, 9 и 15; за накопление предметов 1, 7 и 13; за навязчивые пункты 6, 12 и 18; и для нейтрализации пунктов 4, 10 и 16. Общий балл также можно получить, сложив баллы по всем подшкалам. - Примените опросник для регуляции эмоций (ERQ), который оценивает привычное использование двух стратегий регуляции эмоций: переоценка и подавление33,34. Рассчитайте баллы по субшкале переоценки, сложив баллы по пунктам 1, 3, 5, 7, 8 и 10, и по субшкале подавления, сложив баллы по пунктам 2, 4, 6 и 9. В Дополнительном файле 4 приведен вопросник, использованный в данном исследовании, с переводом на английский язык.

- Чтобы измерить тяжесть обсессивно-компульсивных симптомов и компульсивных симптомов, убедитесь, что пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством Йельского университета заполнили шкалу обсессивно-компульсивного расстройства Йельского университета (Y-BOCS) во время консультации психиатра, когда они были набраны35,36. В противном случае соберите эту информацию во время психометрической оценки. В Дополнительном файле 5 приведен вопросник, использованный в данном исследовании, с переводом на английский язык.

- После заполнения шкал объясните задачу когнитивной переоценки, которую необходимо выполнить на сканере, и обучите участников стратегиям регуляции эмоций, которые будут использоваться (см. раздел 2.3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно стараться всегда применять эти шкалы до получения данных МРТ, чтобы убедиться, что задача когнитивной переоценки не повлияет на ответы шкал.

- Заполните следующие психометрические шкалы, валидированные в соответствующей популяции, а также социально-демографические и клинические опросники в следующем порядке:

- Получение данных визуализации (~30 мин)

- Получение данных визуализации осуществляется на 3T-сканере (см. Таблицу материалов), оснащенном катушкой с 32-канальной головкой. Прежде чем приступить к съемке данных МРТ, попросите участников лежать лежа на спине на кровати для сканирования и добавьте дополнительную амортизацию для головы, чтобы участники чувствовали себя комфортно во время сканирования, что сведет к минимуму движения. Предоставьте участникам средства защиты органов слуха, ящик для ответа в правой руке (см. раздел 2.3) и кнопку аварийной остановки в левой руке на случай, если у них возникнет срочная необходимость остановить сканер.

- Пусть все участники выполнят задание на когнитивную переоценку внутри сканера (см. ниже). В ходе выполнения этой задачи необходимо получить многополосную последовательность эхопланарной визуализации (EPI) (CMRREPI 2D), чувствительную к колебаниям контраста зависимого уровня оксигенации крови (BOLD), со следующими параметрами (7,8 мин): время повторения (TR) = 1 000 мс, время эхо-излучения (TE) = 27 мс, угол переворота (FA) = 62°, размер изометрического вокселя 2мм3, 64 осевых среза на матрице размером 200 x 200мм2.

- Включить в сеанс сканирования анатомический градиентный эхо с подготовкой к намагничиванию в сагиттальной плоскости для регистрации (MPRAGE, TR = 2,420 мс, TE = 4,12 мс, FA = 9°, поле зрения (FOV) = 176 x 256 x 256 мм3, 1 мм3 изометрический размер вокселя).

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать сбор данных, убедитесь, что участники могут четко видеть презентацию стимула в проекции экрана и что кнопки ответов правильно собирают ответы. Убедитесь, что участники видят стимулы в правильной ориентации, а не перевернутыми или перевернутыми.

- Задача когнитивной переоценки фМРТ

- Перед сканированием обучите участников стратегиям дистанцирования и переосмысления. Например, показывая картинки с тревожными сценариями (см. Дополнительный файл 6 для тех, которые использовались в этом исследовании), проинструктируйте их переоценить свои эмоции путем когнитивного переосмысления сцены одним из следующих способов: (i) ситуация не так плоха, как кажется на первый взгляд (т.е. интерпретировать ситуацию в более позитивном свете) (реинтерпретация); (ii) со временем ситуация улучшится (переосмысление); (iii) изображенная сцена не является реальной (например, если на сцене есть люди, думающие, что они актеры) (дистанцирование); и (iv) люди, показанные в сцене, являются незнакомцами, и поэтому это не повлияет на вас самих (дистанцирование). В частности, проинструктируйте участников не использовать некогнитивные стратегии (например, отворачивание взгляда) во время выполнения задания.

- Используйте задание на когнитивную переоценку37 при получении последовательности фМРТ. Задание состоит из серии блоков, включающих нейтральные или негативные графические стимулы, которые участникам предлагается:

- Наблюдение (пассивное наблюдение за нейтральными стимулами).

- Поддерживать (активно концентрироваться на эмоциях, спровоцированных негативными раздражителями, поддерживая их с течением времени).

- Регулирование (переоценка эмоций, вызванных негативными стимулами, с использованием ранее обученных когнитивных стратегий переоценки).

- Используйте следующие 24 стимула (фотографии) из Международной системы аффективных изображений (IAPS38):

- Представьте восемь нейтральных изображений (например, предметы домашнего обихода) в состоянии «Наблюдение» (коды 1670, 5395, 5455, 5660, 5900, 6150, 7000, 7496, см. Дополнительный файл 7).

- Используйте 16 крайне неприятные, возбуждающие изображения (например, увечья) в условиях Поддержания (коды 2661, 3230, 3300, 6360, 6831, 9041, 9560, 9570, см. Дополнительный файл 8) и Регулирования (коды 2141, 3030, 6838, 7380, 9300, 9530, 9561, 9582, см. Дополнительный файл 9).

- Составьте задачу так, чтобы она состояла из 12 блоков, по четыре блока для каждого условия (Наблюдать, Поддерживать или Регулировать). Псевдорандомизируйте инструкции на протяжении всего задания, чтобы не вызывать устойчивое состояние настроения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого эксперимента порядок условий был следующим: Регулировать, Поддерживать, Наблюдать, Поддерживать, Регулировать, Поддерживать, Наблюдать, Регулировать, Наблюдать, Поддерживать, Регулировать. - Начинайте каждый блок с инструкции (Наблюдать, Поддерживать или Регулировать), представленной в течение 4 секунд в центре экрана. После подсказки покажите участникам два разных стимула эквивалентной валентности в течение 10 с каждый. После предъявления второго стимула каждого блока попросите участников самостоятельно оценить интенсивность испытываемой негативной эмоции по числовой шкале от 1 до 5 (где 1 означает чувство «нейтрального», а 5 — «крайне негативного»). Чтобы свести к минимуму эффект переноса, покажите крест фиксации в центре экрана в течение 10 секунд после каждого блока.

Примечание: Стимулы были выбраны на основе их нормативных баллов по эмоциональному возбуждению и валентности. Следует тщательно продумывать балансировку эмоционального содержания негативных картин в зависимости от условий поддержания и регулирования, чтобы избежать искажающих эффектов из-за различий в этих свойствах. - Используйте указанное программное обеспечение39 (см. Таблицу материалов) и совместимую с МРТ систему угловых зеркал для отображения инструкций к задаче и визуальных стимулов.

- Используйте совместимый с МРТ планшет для ответа (см. Таблицу материалов) для записи эмоциональных оценок в сканере.

- После сеанса МРТ проведите собеседование с участниками, чтобы убедиться, что они следовали инструкциям и адекватно выполнили задачу. Спросите их, какие стратегии регулирования эмоций использовались (реинтерпретация, дистанцирование или другие), а также меняли ли они стратегии во время выполнения задания или существовала конкретная стратегия, которая работала для них лучше всего и оставалась неизменной на протяжении всего задания. В Дополнительном файле 10 приведена анкета, использованная в данном исследовании, с переводом на английский язык.

- Используйте информацию, полученную после интервью после МРТ, чтобы классифицировать выборку по различным подгруппам в зависимости от используемой стратегии регуляции эмоций (дистанцирование, реинтерпретация или и то, и другое), и дополнительно изучите последующие анализы отдельно для каждой из этих подгрупп.

3. Анализ данных

- Поведенческий анализ

- Используйте указанное программное обеспечение (см. Таблицу материалов) для проведения статистического анализа.

- Учитывайте значения P < 0,05 статистически значимыми.

- Проверьте нормальность непрерывных переменных с помощью теста нормальности Шапиро-Уилка и, в зависимости от результатов, сравните группы по этим переменным с помощью t-критерия независимой выборки или U-критерия Манна-Уитни.

- Используйте критерий хи-квадрат для сравнения распределения пола/гендера между группами.

- Используйте критерий хи-квадрат, чтобы сравнить распределение стратегии регуляции эмоций между группами.

- Используйте ANOVA с повторными измерениями 2 x 3 для анализа потенциальных различий в рейтингах сканера каждого состояния (наблюдение, поддержание и регулирование) в сканере между обеими группами. Затем используйте апостериорные тесты для проверки различий между каждыми двумя условиями, включая поправку Холма для множественных сравнений. Проделайте это для всей выборки, а также для каждой подгруппы регуляции эмоций.

- Рассчитайте успешность участников в снижении их переживаний негативных эмоций в сканере, вычитая среднее значение «Регулирование рейтингов» из среднего значения «Поддержание рейтингов» (Успех = Поддержание - Регулирование), и рассчитайте эмоциональную реактивность участников во время обработки эмоций, вычитая среднее значение «Наблюдение» из среднего значения «Поддержание оценок» (Reactivity = Поддержание - Наблюдение). Затем сравните группы по вычисленным переменным с помощью независимых выборочных t-тестов или тестов Манна-Уитни в зависимости от нормальности данных. Проделайте это для всей выборки, а также для каждой подгруппы регуляции эмоций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько печатных экранов, показывающих, как выполнять эти анализы в JASP, можно найти в Дополнительном файле 11.

- Предварительная обработка данных нейровизуализации

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительная обработка изображений с использованием указанного программного обеспечения40,41 (см. Таблицу материалов). Это программное обеспечение выполняет стандартизированный надежный конвейер предварительной обработки как функциональных, так и структурных данных и адаптирует свой конвейер в зависимости от того, какие данные и метаданные доступны и используются в качестве входных данных, без необходимости определения каких-либо параметров или шагов со стороны пользователя. Дополнительные сведения о конвейере см. в дополнительном файле 11 и разделе рабочих процессов в документации.- Используйте критерий исключения среднего смещения по раме (FD) > 0,5 мм для учета перемещений в сканере, рассматривая средние значения FD, включенные в отчет о проверке качества, созданный программным обеспечением для предварительной обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом исследовании не было участников, превышающих этот порог; Таким образом, ни один из участников не должен был быть исключен из-за этого. - Кроме того, визуально осмотрите выходные отчеты, чтобы оценить точность совместной регистрации и выявить любые другие потенциальные проблемы во время конвейера предварительной обработки.

- Используйте функцию fslmaths из упомянутого программного обеспечения42 (см. Таблицу материалов) для пространственного сглаживания результирующего временного ряда с ядром FWHM размером 8 мм (см. Дополнительный файл 11 для конкретной команды, использованной в данном исследовании).

- Используйте критерий исключения среднего смещения по раме (FD) > 0,5 мм для учета перемещений в сканере, рассматривая средние значения FD, включенные в отчет о проверке качества, созданный программным обеспечением для предварительной обработки.

- Анализ активации задачи фМРТ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните анализ активации задачи с помощью указанного программного обеспечения (см. Таблицу материалов).- В качестве предварительного шага отрегулируйте матричные размеры данных временных рядов фМРТ, полученных в результате предварительной обработки, чтобы обеспечить совместимость между программным обеспечением, использующим функцию 3dresample из указанного программного обеспечения43 (см. Таблицу материалов), с шаблоном "MNI152_T1_2mm_brain.nii.gz" в качестве основного изображения (см. Дополнительный файл 11 для конкретной команды, использованной в данном исследовании).

- Для анализа первого уровня (по одному предмету) определите следующие контрасты интереса в SPM12: Поддержание > Наблюдение, что позволяет обнаруживать активации, связанные с переживаемыми негативными эмоциями, и Регулирование > поддержание, чтобы идентифицировать активации, связанные с реализацией стратегий когнитивной переоценки.

- Моделируйте условия для 20 секунд, в течение которых изображения были на экране, исключая периоды инструкции, рейтинга и перекрестной фиксации. Свертните ответ BOLD на каждом вокселе с помощью канонической функции гемодинамического отклика и используйте фильтр высоких частот 128 с.

- Используйте средние сигналы спинномозговой жидкости и белого вещества в качестве ковариат, а также переменные для коррекции движения, рассчитанные во время предварительной обработки fMRIprep. Переменные движения включали в себя первые шесть компонентов aCompCor, в дополнение к FD и DVARS (производная среднеквадратичной переменной по вокселям).

- Для анализа второго уровня (группы) используйте двухвыборочный t-критерий, чтобы найти различия между группами в интересующих контрастах. Проделайте это для всей выборки, а также для каждой подгруппы регуляции эмоций. Проанализируйте данные на уровне всего мозга, используя кластерную пороговую коррекцию: воксель p < 0,001 нескорректированный, а кластер p < 0,05 семейная ошибка (FWE) скорректирована.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько распечаток процесса выполнения этого анализа можно найти в дополнительном файле 11.

- Анализ психофизиологических взаимодействий

- Чтобы исследовать связь между областями мозга, стимулируемыми различными условиями задачи, выполните анализ психофизиологических взаимодействий (ИПП) в указанном программном обеспечении.

- Чтобы выполнить этот анализ, выберите одну или несколько начальных областей по крайней мере на основе двух различных подходов: подхода, основанного на данных, при котором при анализе активации задач были обнаружены значительные различия между областями; или теоретический подход, отбор семян на основе предыдущей литературы. Для этого исследования выбирайте семена ИПП, основываясь на предыдущей литературе об изменениях эмоциональной обработки у пациентов с ОКР.

- Например, используйте следующие области из метаанализа Picó-Pérez et al.15 , идентифицированные как имеющие гиперактивацию во время обработки эмоций у пациентов с ОКР по сравнению с ГК: кластер, простирающийся от правой передней островковой доли до миндалевидного тела и путамена, левая угловая извилина, кластер, состоящий из левой миндалины и вентрального путамена, левая прецентральная извилина, медиальная префронтальная кора и левый таламус (см. Таблицу 1 для получения дополнительной информации).

- Исследуйте влияние интересующих контрастов («психологический» фактор) на силу корреляций во времени между шестью выбранными семенами и всеми остальными областями мозга («физиологический» фактор).

- Оценивайте карты функциональных связей для каждого контраста и каждого начального значения с помощью линейного регрессионного анализа всего мозга. Используйте фильтр высоких частот, установленный на 128 с, чтобы удалить низкочастотный дрейф менее чем приблизительно 0,008 Гц. Создайте контрастные изображения для каждого субъекта (анализ первого уровня), оценив коэффициент регрессии между исходным временным рядом и сигналом каждого воксела от остальной части мозга.

- Чтобы оценить групповые различия (анализ второго уровня), включите полученные изображения с предыдущего этапа в двухвыборочный t-критерий анализа для каждого из контрастов. Проделайте это для всей выборки, а также для каждой подгруппы регуляции эмоций. Используйте тот же порог значимости, что и в анализе активации задачи фМРТ. Кроме того, примените поправку Бонферрони к p-значению этих результатов, чтобы учесть множественную поправку сравнения на количество исследованных семян (p < 0,05 / 6 = p < 0,0083).

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько распечаток процесса выполнения этого анализа можно найти в дополнительном файле 11.

Таблица 1: Семена, использованные при анализе психофизиологического взаимодействия. Сокращения: Ke, протяженность кластера в вокселях; MNI, Монреальский неврологический институт. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать эту таблицу.

Результаты

Таблица 2 включает в себя краткую клиническую и социально-демографическую информацию об участниках. В исследование включено 67 взрослых лиц (34 пациента с ОКР и 31 ГК). Тем не менее, шесть участников (четыре пациента и двое контрольной группы) были исключены из-за артефактов МРТ или неоптимального выполнения задач (при интервью в конце двое участников сообщили, что не применялись стратегии регулирования и что они не обращали внимания). Итоговая выборка состояла из 30 пациенток с ОКР (17 женщин; средний возраст = 28,97, SD = 11,14 года) и 29 пациентов с ГС (15 женщин; средний возраст = 29,35, SD = 12,14 лет). Обе группы были сопоставлены по возрасту, годам образования, распределению по полу/гендеру и стратегии регуляции эмоций, используемой во время выполнения задания. В таблице 2 также представлена клиническая информация для группы пациентов с ОКР, включая тяжесть симптомов, возраст начала заболевания и статус приема лекарств.

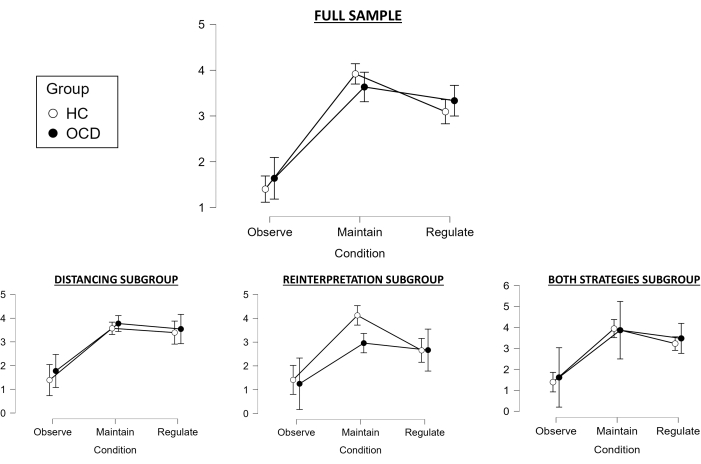

Что касается оценок во время задания для полной выборки, то был использован тест Гюин-Фельдта, поскольку наш ANOVA повторных измерений 2 x 3 нарушил предположение о сферичности. Основной эффект состояния был статистически значимым (F(1,783, 98,067) = 112,728, p < 0,001), а апостериорные тесты показали, что состояние «Поддерживать » значительно отличалось от условия «Наблюдать » (что указывает на успешную индукцию негативных эмоций для обеих групп; t = −14,423, p holm < 0,001), и что условие «Регуляция » отличалось от «Поддерживать » (что указывает также на успешную регуляцию эмоций в обеих группах; t = 3,597, pholm < .001) (Рисунок 2). Тем не менее, основной эффект группы не был статистически значимым (F(1, 55) = 0,155, p = 0,695), а также не было значимого взаимодействия между группами и условиями (F (1,783, 98,067) = 1,877, p = 0,163). Тем не менее, переменная успеха значительно различалась между группами (t(55) = 2,15, p = 0,036), при этом контрольная группа показала лучшую регуляцию, чем пациенты с ОКР.

При исследовании этого для подгруппы «Дистанцирование» предположение о сферичности также было нарушено, поэтому тест Гюин-Фельдта был снова использован в качестве нашего ANOVA для повторных измерений 2 x 3. Основной эффект условия был статистически значимым (F(1,398, 27,961) = 35,704, p < 0,001), а апостериорные тесты показали, что состояние «Поддерживать » достоверно отличается от условия «Наблюдать » (что указывает на успешную индукцию негативных эмоций; t = −7,666, pholm < 0,001), но при этом условие «Регулировать » больше существенно не отличается от условия «Поддерживать » (указывает на неудачу в успешной регуляции эмоций; t = 0,755, pholm < 0,455) (Рисунок 2). Основной эффект группы также не был значимым (F(1, 20) = 0,887, p = 0,358), то же самое касалось взаимодействия между группой и состоянием (F (1,398, 27,961) = 0,103, p = 0,832). Соответственно, переменная Success также существенно не отличалась между группами (t(20) = -0,132, p = 0,896).

Что касается подгруппы реинтерпретации, то был проведен повторный ANOVA 2 x 3 без коррекции сферичности, поскольку предположение о сферичности не было нарушено. Основной эффект условия также был значимым (F(1,8, 23,404) = 28,355, p < 0,001), и апостериорные тесты показали, что состояние «Поддерживать » значительно отличается от условия «Наблюдать » (что указывает на успешную индукцию негативных эмоций; t = −7,48, pholm < 0,001), и что условие «Регуляция » отличается от «Поддерживать » (указывает на успешную регуляцию эмоций; t = 2,983, pholm < 0,006) (Рисунок 2). Однако основной эффект группы не был статистически значимым (F(1, 13) = 2,623, p = 0,129), а также не было значимого взаимодействия между группами и условиями (F(1,8, 23,404) = 2,312, p = 0,126). Тем не менее, переменная успеха значительно различалась между группами (t(13) = 2,664, p = 0,019), при этом контрольная группа показала лучшую регуляцию, чем пациенты с ОКР.

Наконец, что касается подгруппы «Обе стратегии», также был проведен ANOVA с повторными измерениями 2 x 3 без коррекции сферичности, поскольку предположение о сферичности не было нарушено. Основной эффект условия был статистически значимым (F(1,592; 22,294) = 27,772, p < 0,001), а апостериорные тесты показали, что условие «Поддерживать » достоверно отличается от условия «Наблюдать » (что указывает на успешную индукцию негативных эмоций; t = −7,114, pholm < 0,001), но при этом условие «Регулировать » больше существенно не отличается от условия «Поддерживать ». (указывает на неудачу в успешном регулировании эмоций; t = 1,634, pHolm < 0,114) (Рисунок 2). Основной эффект группы не был статистически значимым (F(1, 14) = 0,245, p = 0,629), а также не было значимого взаимодействия между группами и условиями (F (1,592, 22,294) = 0,143, p = 0,867). Аналогичным образом, переменная успеха существенно не различалась между группами (t(13) = 0,597, p = 0,56).

В целом, при рассмотрении полной выборки, индукция негативных эмоций была успешной, и регуляция эмоций была эффективной в обеих группах, хотя контрольная группа, по-видимому, показала лучшую регуляцию эмоций, чем пациенты с ОКР, при рассмотрении переменной успеха. Что касается конкретных подгрупп стратегий регуляции эмоций, индукция негативных эмоций была успешной для всех из них, в то время как регуляция эмоций, по-видимому, не сработала для подгрупп «Дистанцирование» и «Обе стратегии», будучи успешной только для подгруппы «Реинтерпретация». Более того, только эта подгруппа показала значимые групповые различия в переменной успеха, при этом контрольная группа продемонстрировала лучшую регуляцию эмоций по сравнению с пациентами с ОКР (в соответствии с полной выборкой). Это свидетельствует о преимуществах использования стратегий реинтерпретации в этой задаче как для обеспечения успешной регуляции эмоций в целом, так и для выявления существенных различий между контрольной группой и группой пациентов. Однако к этим выводам следует относиться с осторожностью, учитывая уменьшение размера выборки в каждой подгруппе и связанную с этим потерю статистической мощности при проведении анализа подгрупп.

Что касается психометрических шкал, то не было существенных различий между группами по шкале ERQ, но пациенты с ОКР набрали значительно больше баллов, чем ГК по всем субшкалам OCI-R, за исключением накопления OCI-R (Таблица 2).

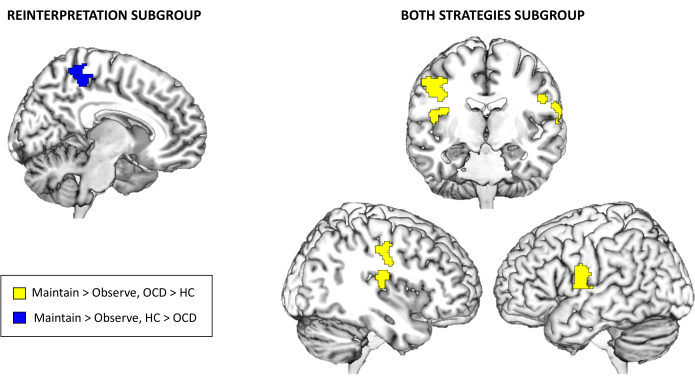

Наконец, что касается результатов активации задач фМРТ, не было существенных различий между группами для полной выборки на уровне всего мозга для поддержания > наблюдения или регулирования > поддержания на выбранном пороге множественного сравнения. Однако при исследовании подгрупп в зависимости от используемой стратегии регуляции эмоций были выявлены значительные различия между группами в подгруппах «Переосмысление» и «Обе стратегии». В частности, в подгруппе «Реинтерпретации» контрольная группа показала более высокую активность, чем пациенты с ОКР в предклинье для контраста «Поддерживай > наблюдай». С другой стороны, в подгруппе «Обе стратегии» у пациентов с ОКР наблюдалась повышенная активация правой задней островковой доли и двусторонней прецентральной извилины также при контрасте «Поддерживайте > наблюдайте» (см. Таблицу 3 и Рисунок 3). Статистически значимых результатов в подгруппе «Дистанцирование» или в контрасте «Регулирование > поддержание» не было.

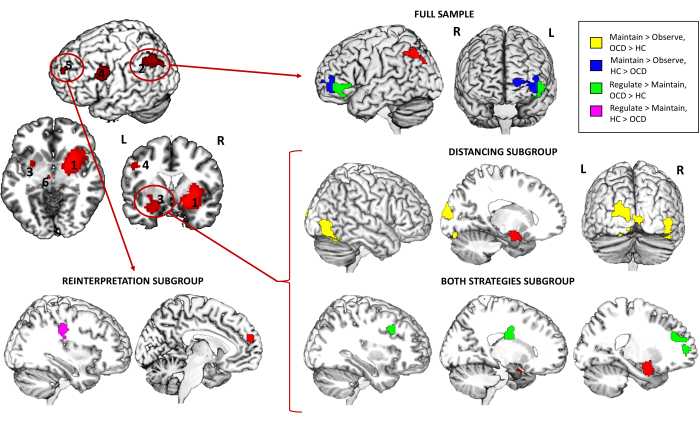

Кроме того, что касается анализа ИПП, выяснилось, что для полной выборки связь между семенем левой угловой извилины и левой вентролатеральной ПФК (vlPFC) была значительно выше в контрольной группе по сравнению с пациентами с ОКР при контрастировании Maintain > Observe, в то время как противоположная картина была обнаружена для Adjust > Maintain (повышенная связность у пациентов с ОКР). При исследовании различных подгрупп стратегии была обнаружена повышенная связность между семенем левого миндалевидного тела и правой нижней височной извилиной (ITG) и левой средней затылочной извилиной (MOG) в подгруппе «Дистанцирование» и контрасте «Поддерживайте > наблюдайте». Кроме того, связь этого же семени с правой дорсолатеральной ПФК (dlPFC), правым хвостом хвоста и левой медиальной ПФК также была увеличена у пациентов в подгруппе «Обе стратегии» и контрасте «Регулирование > поддержание». Наконец, в подгруппе «Реинтерпретация» связь между медиальным зерном ПФК и правой прецентральной извилиной была значительно выше в контрольной группе по сравнению с пациентами с ОКР для контраста «Регулируйте > поддерживайте» (Таблица 3 и Рисунок 4).

Таким образом, анализ активации задач всего мозга не показал существенных различий между группами для всей выборки, но анализ подгрупп выявил конкретные различия, связанные с используемой стратегией регуляции эмоций. Например, стратегия реинтерпретации показала снижение активации предклинья у пациентов с ОКР, в то время как подгруппа «Обе стратегии» показала повышенную активацию в таких областях, как задняя островковая доля и прецентральные извилины у пациентов с ОКР для контраста «Поддерживайте > наблюдайте». Эти результаты указывают на потенциальные нейронные изменения при ОКР, специфичные для стратегии, которые, что интересно, очевидны не при регулировании эмоций (Регулировать > Поддерживать контраст), а при их переживании (Поддерживать > Наблюдать за контрастом). Это указывает на общее влияние на эмоциональную обработку различных подходов к регуляции эмоций. Анализ функциональной связности (ИПП) позволил получить дополнительные результаты, выявив измененные паттерны связности у пациентов с ОКР. Примечательно, что левая угловая сеть gyrus-vlPFC показала сниженную связность у пациентов с ОКР для контраста Maintain > Observ, в то время как контраст Adjust > Maintain продемонстрировал противоположную картину. Анализ подгрупп выявил дополнительные нарушения в связности, связанные с миндалевидным телом и медиальными семенами ПФК, при этом контрольная группа продемонстрировала более сильную связность в ключевых регуляторных сетях, особенно при использовании стратегии реинтерпретации.

Рисунок 2: Поведенческие результаты. Среднее значение (95% доверительный интервал) в сканере для каждой группы и каждого состояния (1 — «нейтральное» и 5 — «крайне негативное») для всей выборки (вверху), а также для различных подгрупп в зависимости от используемой стратегии регуляции эмоций (внизу). Сокращения: HC = здоровый контроль; ОКР = обсессивно-компульсивное расстройство. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 3: Результаты активации задачи фМРТ. Межгрупповые различия в активации всего мозга для подгрупп «Переосмысление» и «Обе стратегии» для контраста «Поддерживать» > «Наблюдать». Результаты значимы на уровне всего мозга p < .05 FWE-кластер скорректирован Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: результаты психофизиологического взаимодействия задачи фМРТ. Межгрупповые различия в связях всего мозга для полной выборки и различные стратегические подгруппы для левой угловой извилины (2), левого миндалевидного тела (3) и медиальной ПФК (5). Семена представлены красным цветом, в то время как регионы с дифференциальной связностью представлены желтым (ОКР > НЦ) или синим (НК > ОКР) для контраста «Поддерживать» > «Наблюдать», и зеленым (ОКР > НЦ) или фиолетовым (НК > ОКР) для контраста «Регулировать > поддерживать». Результаты значимы на уровне всего мозга p < 0,05 FWE-кластера с коррекцией. В таблице 3 приведены результаты, сохранившиеся после дополнительной поправки Бонферрони на количество исследованных семян. Сокращения: HC = здоровый контроль; ОКР = обсессивно-компульсивное расстройство. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этой цифры.

Таблица 2: Социально-демографические и клинические характеристики участников. Итого N = 58 для субшкал OCI-R, N = 57 для эмоциональных оценок в сканере и N = 54 для стратегии, используемой во время выполнения задачи. Сокращения: AP = антипсихотики; Dist = дистанцирование; ERQ = Опросник по регулированию эмоций; HC = здоровый контроль; ОКР = обсессивно-компульсивное расстройство; OCI-R = обсессивно-компульсивный инвентарь-пересмотренный; Reint = переосмысление; SD = стандартное отклонение; СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; Y-BOCS = Йельская шкала обсессивно-компульсивных состояний. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать эту таблицу.

Таблица 3: результаты задачи фМРТ. Межгрупповые различия в активации задач и анализе психофизиологического взаимодействия как для всей выборки, так и для различных подгрупп стратегии. Результаты значимы на уровне всего мозга p < 0,05 FWE-кластера с коррекцией. * Результаты ИПП, которые остаются значимыми после дополнительной коррекции Бонферрони на количество исследованных семян (p < 0,05 / 6 = p < 0,0083). Сокращения: dlPFC, дорсолатеральная префронтальная кора; HC, здоровый контроль; ITG, нижняя височная извилина; Ke, кластерный экстент в вокселях; MNI, Монреальский неврологический институт; MOG — средняя затылочная извилина; ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство; ПФК, префронтальная кора; ИПП – анализ психофизиологического взаимодействия; vlPFC, вентролатеральная префронтальная кора. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать эту таблицу.

Дополнительный файл 1: Использованный социально-демографический вопросник (на португальском языке), сопровождаемый переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 2: Использованная клиническая анкета (на португальском языке), сопровождаемая переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 3: Используемая версия OCI-R на португальском языке, сопровождаемая переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 4: Используемая версия ERQ на португальском языке, сопровождаемая переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 5: Используемая версия Y-BOCS на португальском языке, сопровождаемая переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 6: Презентация, используемая для объяснения задачи когнитивной переоценки и обучения участников дистанцированию и стратегиям переинтерпретации перед сканированием, сопровождаемая переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 7: Нейтральные изображения IAPS, используемые для условия наблюдения в задаче когнитивной переоценки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 8: Негативные изображения IAPS, использованные для выполнения задачи когнитивной переоценки «Поддержание состояния». Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 9: Негативные изображения IAPS, используемые для условия регулирования задачи когнитивной переоценки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 10: Анкета, используемая после сеанса МРТ для проверки того, что участники адекватно выполнили задание, и указания, какие стратегии они использовали, сопровождаемая переводом на английский язык. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Дополнительный файл 11: Подробные шаги программного обеспечения для различных анализов данных, включенных в это исследование. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.

Обсуждение

Этот протокол позволяет исследователям исследовать нейронные корреляты регуляции эмоций у пациентов с ОКР по сравнению с контрольной группой, используя задачу когнитивной переоценки с помощью фМРТ. Этот дизайн показывает потенциал для улучшения нашего понимания механизмов регуляции эмоций в мозге с помощью преднамеренных стратегий и может быть использован у пациентов с ОКР, а также у других психиатрических групп. Кроме того, мы тщательно разработали протокол, используя новейшие золотые стандарты нейровизуализации (например, многополосную последовательность, предварительную обработку fMRIPrep и соответствующий метод коррекции множественного сравнения). Особое внимание было уделено тому, чтобы обе группы участников были сопоставлены по социально-демографическим переменным и чтобы участники с данными низкого качества были исключены из анализа.

Несмотря на все эти меры предосторожности, в некоторых анализах у нас были отрицательные результаты (т.е. отсутствие различий между группами). На поведенческом уровне групповой эффект был незначимым при анализе оценок в сканере с использованием ANOVA 2 x 3 повторных измерений для полной выборки. Этот вывод согласуется с предыдущими мета-анализами и систематическими обзорами в психиатрических популяциях23,44, предполагающими потенциальное влияние эффектов социальной желательности, поведенческих оценок внутри сканера или нарушения самосознания эмоционального опыта. Тем не менее, значительные групповые различия проявились в переменной успеха, что указывает на то, что люди с ОКР демонстрировали худшую регуляцию эмоций. Таким образом, несмотря на общее сходство в структуре оценок по условиям для обеих групп, изменения все еще заметны, если концентрироваться только на условиях «Поддерживать» и «Регулировать».

Более того, при повторении этого анализа для различных подгрупп регуляции эмоций подгруппа «Реинтерпретация» была единственной, которая показала ту же картину результатов, что и для полной выборки, в то время как подгруппы «Дистанцирование» и «Обе стратегии» не показали ни успешной регуляции эмоций, ни статистически значимых различий между группами по переменной успеха. Это указывает на благотворное влияние использования стратегий переосмысления в этой задаче как для обеспечения успешной регуляции эмоций в целом, так и для выявления существенных различий между контрольной группой и группой пациентов. В любом случае, общие результаты свидетельствуют об ограниченных доказательствах дефицита когнитивной переоценки у пациентов с ОКР, который может быть более выраженным при столкновении с симптомоспецифическими стимулами (такими как изображения со специфическим содержанием симптомов45), в отличие от относительно сохраненных способностей к переоценке при воздействии стимулов общего негативного содержания.

Незначительная разница в успешности регуляции эмоций не соответствовала значимым различиям в активации мозга при анализе полной выборки. Тем не менее, при целенаправленном сосредоточении внимания в подгруппе реинтерпретации, пациенты с ОКР показали сниженную активацию в предклинье при переживании эмоций по сравнению с контрольной группой. Предкопье, как часть сети дефолтного режима (DMN), является областью, критически участвующей в самореферентной обработке46, и это может отражать лучшую способность контрольной группы, которая использует стратегии реинтерпретации для адаптации к требованиям задачи, должным образом участвуя в эмоциональной обработке во время состояния поддержания (в то время как пациенты с ОКР не могут этого делать). Что касается анализа ИПП, он выявил различия в связности для полной выборки между областями левой лобно-теменной сети, особенно между левой угловой извилиной и левыми областями vlPFC, критически важными для избирательного внимания, когнитивного контроля и рабочей памяти47,48. Несмотря на то, что отсутствие различий в активации фМРТ, связанных с задачами, для полной выборки наряду со значительными изменениями связности в лобно-теменной сети может на первый взгляд показаться противоречивым, мы утверждаем, что это подчеркивает актуальность использования различных нейровизуализационных анализов. Такие подходы позволяют получить четкие выводы, предполагая, что для обнаружения конкретных изменений могут потребоваться определенные методы нейровизуализации и аналитические методы. Кроме того, дальнейшие различия были обнаружены в ходе анализа подгрупп регуляции эмоций, выявивших дополнительные нарушения в связях, связанных с миндалевидным телом и медиальными семенами ПФК, при этом контрольная группа продемонстрировала более сильную связность в ключевых регуляторных сетях, особенно при использовании стратегии реинтерпретации.

В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что дефицит регуляции эмоций при ОКР не является глобальным, а зависит от контекста и стратегии. В то время как некоторые нейронные сети, поддерживающие регуляцию эмоций, остаются функциональными, другие демонстрируют явные изменения, особенно в ответ на определенные стратегии. Эти результаты подчеркивают важность учета индивидуальных различий в стратегиях регуляции эмоций и нейронных механизмов, лежащих в основе этих процессов, при оценке ОКР. В будущих исследованиях следует изучить влияние симптомоспецифических стимулов и изучить потенциальные терапевтические вмешательства, направленные на эти нарушенные сети.

Еще одно соображение относится к ограничениям дизайна задачи, поскольку она по своей сути создает проблему для оценки вовлеченности и производительности участников в переживании и регулировании эмоций. Чтобы попытаться смягчить это ограничение, мы провели интервью после МРТ, в котором спросили участников, какие стратегии регуляции эмоций они использовали во время выполнения задания, и исключили тех участников, которые не выполнили задание должным образом. В этом направлении будущие исследования с использованием подобных конструкций могут повысить надежность за счет включения объективных психофизиологических показателей, таких как вариабельность сердечного ритма, что может обеспечить более надежную оценку эффективности регуляции эмоций. Более того, мы попытались разобраться в дифференциальных поведенческих и нейронных эффектах использования стратегий переосмысления или дистанцирования (или и того, и другого), но будущие исследования, лучше подходящие для этого анализа, прольют свет на надежность и воспроизводимость наших предварительных результатов.

Раскрытие информации

За последние 3 года PM получила гранты, гонорары, связанные с CME, или гонорары за консультационные услуги от Angelini, AstraZeneca, Bial Foundation, Biogen, DGS-Portugal, FCT, FLAD, Janssen-Cilag, Gulbenkian Foundation, Lundbeck, Springer Healthcare, Tecnimede и 2CA-Braga.

Благодарности

Эта работа финансировалась Португальскими национальными фондами через Фонд науки и технологий (FCT) - проект UIDB/50026/2020 (DOI 10.54499/UIDB/50026/2020), UIDP/50026/2020 (DOI 10.54499/UIDP/50026/2020) и LA/P/0050/2020 (DOI 10.54499/LA/P/0050/2020), а также проект NORTE-01-0145-FEDER-000039, поддерживаемый Региональной операционной программой Северной Португалии (NORTE 2020) в рамках Соглашения о партнерстве ПОРТУГАЛИЯ 2020 через Европейский фонд регионального развития (ЕФРР). MPP был поддержан грантом RYC2021-031228-I, финансируемым MCIN/AEI/10.13039/501100011033 и «Европейским союзом NextGenerationEU/PRTR».

Материалы

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| AFNI | National Institute of Mental Health | RRID:SCR_005927 | https://afni.nimh.nih.gov/ |

| Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | American Psychiatric Association | 5th edition | |

| fMRIPrep | NiPreps Community | RRID:SCR_016216 | Based on Nipype (RRID:SCR_002502). Pipeline details: https://fmriprep.org/en/stable/workflows.html |

| FSL | FMRIB Software Library, Analysis Group, FMRIB, Oxford | ||

| JASP | JASP Team, University of Amsterdam, the Netherlands | ||

| Magnetic resonance imaging (MRI) scanner | Siemens | Verio 3T | |

| MRI-compatible response pad | Lumina–Cedrus Corporation | ||

| PsychoPy3 | University of Nottingham | ||

| SPM12 | Wellcome Trust Center for Neuroimaging | https://www.fil.ion.ucl. ac.uk/spm/ |

Ссылки

- Buckholtz, J. W., Meyer-Lindenberg, A. Psychopathology and the human connectome: toward a transdiagnostic model of risk for mental illness. Neuron. 74 (6), 990-1004 (2012).

- Menon, V. Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model. Trends Cogn Sci. 15 (10), 483-506 (2011).

- Picó-Pérez, M., et al. Neural predictors of cognitive-behavior outcome in anxiety-related disorders: a meta-analysis of task-based fMRI studies. Psychol Med. 53 (8), 3387-3395 (2023).

- Gross, J. J. Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. J Pers Soc Psychol. 74 (1), 224-237 (1998).

- Ochsner, K., Silvers, J., Buhle, J. Functional imaging studies of emotion regulation: A synthetic review and evolving model of the cognitive control of emotion. Ann N Y Acad Sci. 1252, 1-35 (2012).

- Buhle, J. T., et al. Cognitive reappraisal of emotion: A meta-analysis of human neuroimaging studies. Cereb Cortex. 24 (11), 2981-2990 (2013).

- Frank, D. W., et al. Emotion regulation: Quantitative meta-analysis of functional activation and deactivation. Neurosci Biobehav Rev. 45, 202-211 (2014).

- Dosenbach, N. U. F., et al. Distinct brain networks for adaptive and stable task control in humans. Proc Natl Acad Sci USA. 104 (26), 11073-11078 (2007).

- Ochsner, K. N., Gross, J. J. The neural bases of emotion and emotion regulation: A valuation perspective. Gross, J. J. (ed) Handbook. , 23-42 (2014).

- Morawetz, C., Bode, S., Baudewig, J., Kirilina, E., Heekeren, H. R. Changes in effective connectivity between dorsal and ventral prefrontal regions moderate emotion regulation. Cereb Cortex. 26 (5), 1923-1937 (2016).

- Steward, T., et al. Dynamic neural interactions supporting the cognitive reappraisal of emotion. Cereb Cortex. 31 (2), 961-973 (2021).

- American Psychiatric Association. . Diagnostic and statistical manual of mental disorders. , (2013).

- Schienle, A., Schäfer, A., Stark, R., Walter, B., Vaitl, D. Neural responses of OCD patients towards disorder-relevant, generally disgust-inducing and fear-inducing pictures. Int J Psychophysiol. 57 (1), 69-77 (2005).

- vanden Heuvel, O. A., et al. Amygdala activity in obsessive-compulsive disorder with contamination fear: a study with oxygen-15 water positron emission tomography. Psychiatry Res Neuroimaging. 132 (3), 225-237 (2004).

- Picó-Pérez, M., et al. Modality-specific overlaps in brain structure and function in obsessive-compulsive disorder: Multimodal meta-analysis of case-control MRI studies. Neurosci Biobehav Rev. 112, 83-94 (2020).

- Goldberg, X., et al. Inter-individual variability in emotion regulation: Pathways to obsessive-compulsive symptoms. J Obsessive Compuls Relat Disord. 11, 105-112 (2016).

- Mataix-Cols, D., vanden Heuvel, O. A. Common and distinct neural correlates of obsessive-compulsive and related disorders. Psychiatr Clin North Am. 2 (2), 391-410 (2006).

- Milad, M. R., Rauch, S. L. Obsessive-compulsive disorder: beyond segregated cortico-striatal pathways. Trends Cogn Sci. 16 (1), 43-51 (2012).

- Paul, S., Simon, D., Endrass, T., Kathmann, N. Altered emotion regulation in obsessive-compulsive disorder as evidenced by the late positive potential. Psychol Med. 46 (1), 137-147 (2016).

- Franklin, M. E., Foa, E. B. Treatment of obsessive compulsive disorder. Annual review of clinical psychology. , 229-243 (2011).

- Hu, T., et al. Relation between emotion regulation and mental health: a meta-analysis review. Psychol Rep. 114 (2), 341-362 (2014).

- Phillips, M. L., Drevets, W. C., Rauch, S. L., Lane, R. Neurobiology of emotion perception II: implications for major psychiatric disorders. Biol Psychiatry. 54 (5), 515-528 (2003).

- Picó-Pérez, M., Radua, J., Steward, T., Menchón, J. M., Soriano-Mas, C. Emotion regulation in mood and anxiety disorders: A meta-analysis of fMRI cognitive reappraisal studies. Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry. 79, 96-104 (2017).

- de Wit, S. J., et al. Multicenter voxel-based morphometry mega-analysis of structural brain acans in obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry. 171 (3), 340-349 (2014).

- Ferreira, S., et al. Frontoparietal hyperconnectivity during cognitive regulation in obsessive-compulsive disorder followed by reward valuation inflexibility. J Psychiatr Res. 137, 657-666 (2020).

- Menzies, L., et al. Integrating evidence from neuroimaging and neuropsychological studies of obsessive-compulsive disorder: The orbitofronto-striatal model revisited. Neurosci Biobehav Rev. 32 (3), 525-549 (2008).

- Huyser, C., Veltman, D. J., Wolters, L. H., De Haan, E., Boer, F. Functional magnetic resonance imaging during planning before and after cognitive-behavioral therapy in pediatric obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 49 (12), 1238-1248 (2010).

- Vriend, C., et al. Switch the itch: A naturalistic follow-up study on the neural correlates of cognitive flexibility in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res Neuroimaging. 213 (1), 31-38 (2013).

- Fink, J., Pflugradt, E., Stierle, C., Exner, C. Changing disgust through imagery rescripting and cognitive reappraisal in contamination-based obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord. 54, 36-48 (2018).

- Sheehan, D. V., et al. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry. 59, (1998).

- Foa, E. B., et al. The obsessive-compulsive inventory: Development and validation of a short version. Psychol Assess. 14 (4), 485-496 (2002).

- Varela Cunha, ., G, , et al. The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R): Translation and validation of the European Portuguese version. Acta Med Port. 36 (3), 174-182 (2023).

- Gross, J. J., John, O. P. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. J Pers Soc Psychol. 85 (2), 348-362 (2003).

- Vaz, F. M., Martins, C., Martins, E. C. Diferenciação emocional e regulação emocional em adultos portugueses. PSICOLOGIA. 22 (2), 123-135 (2008).

- Goodman, W. K., et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Arch Gen Psychiatry. 46 (11), 1006 (1989).

- Castro-Rodrigues, P., et al. Criterion validity of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale second edition for diagnosis of obsessive-compulsive disorder in adults. Front Psychiatry. 9. 431, (2018).

- Phan, K. L., et al. Neural substrates for voluntary suppression of negative affect: A functional magnetic resonance imaging study. Biol Psychiatry. 57 (3), 210-219 (2005).

- Lang, P., Bradley, M., Cuthbert, B. International Affective Picture System (IAPS): Digitized photographs, instruction manual and affective ratings. Technical Report A-6. , (2005).

- Peirce, J. W. PsychoPy-Psychophysics software in Python. J Neurosci Methods. 162 (1-2), 8-13 (2007).

- Esteban, O., et al. fMRIPrep: a robust preprocessing pipeline for functional MRI. Nat Methods. 16 (1), 111-116 (2019).

- Esteban, O., et al. Analysis of task-based functional MRI data preprocessed with fMRIPrep. Nat Protoc. 15 (7), 2186-2202 (2020).

- Jenkinson, M., Beckmann, C. F., Behrens, T. E. J., Woolrich, M. W., Smith, S. M. FSL. NeuroImage. 62 (2), 782-790 (2012).

- Cox, R. W. AFNI: software for analysis and visualization of functional magnetic resonance neuroimages. Comput Biomed Res. 29 (29), 162-173 (1996).

- Zilverstand, A., Parvaz, M. A., Goldstein, R. Z. Neuroimaging cognitive reappraisal in clinical populations to define neural targets for enhancing emotion regulation. A systematic review. Neuroimage. 151, 105-116 (2017).

- Thorsen, A. L., et al. Emotion regulation in obsessive-compulsive disorder, unaffected siblings, and unrelated healthy control participants. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 4 (4), 352-360 (2019).

- Utevsky, A. V., Smith, D. V., Huettel, S. A. Precuneus is a functional core of the default-mode network. J Neurosci. 34 (3), 932 (2014).

- Aron, A. R., Robbins, T. W., Poldrack, R. A. Inhibition and the right inferior frontal cortex: one decade on. Trends Cogn Sci. 18 (4), 177-185 (2014).

- Pessoa, L., Kastner, S., Ungerleider, L. G. Neuroimaging studies of attention: from modulation of sensory processing to top-down control. J Neurosci. 23 (10), 3990-3998 (2003).

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи

Запросить разрешениеСмотреть дополнительные статьи

This article has been published

Video Coming Soon

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены