Method Article

Diffusion et absorption de la lumière dans les régolithes planétaires

Dans cet article

Résumé

Des méthodes numériques et expérimentales sont présentées pour la diffusion multiple de la lumière dans des médias aléatoires discrets de particules densément emballées. Les méthodes sont utilisées pour interpréter les observations de l'astéroïde (4) Vesta et de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Résumé

Des méthodes théoriques, numériques et expérimentales sont présentées pour la diffusion multiple de la lumière dans les médias aléatoires discrets macroscopiques des particules microscopiques densément emballées. Les méthodes théoriques et numériques constituent un cadre de transfert radiatif avec des transactions réciproques (R2T2). Le cadre R2T2 implique le tracé par ordre de diffusion des interactions dans l'espace de fréquence de Monte Carlo, en supposant que les diffuseurs et absorbeurs fondamentaux sont des éléments de volume à l'échelle de longueur d'onde composés d'un grand nombre de particules distribuées. Les supports aléatoires discrets sont entièrement emballés avec les éléments de volume. Pour les particules sphériques et non sphériques, les interactions au sein des éléments de volume sont calculées exactement à l'aide de la méthode Superposition T-Matrix (STMM) et de la méthode d'équation intégrale du volume (VIEM), respectivement. Pour les deux types de particules, les interactions entre les différents éléments de volume sont calculées exactement à l'aide du STMM. Au fur et à mesure que le traçage se fait dans les médias aléatoires discrets, des champs électromagnétiques incohérents sont utilisés, c'est-à-dire que le champ cohérent des éléments de volume est retiré des interactions. Les méthodes expérimentales sont basées sur la lévitation acoustique des échantillons pour des mesures de diffusion non-contact et non destructives. La lévitation implique un contrôle ultrasonique complet de la position et de l'orientation de l'échantillon, c'est-à-dire six degrés de liberté. La source de lumière est une source de lumière blanche laser avec un monochromateur et un polariseur. Le détecteur est un mini-photomultiplicateur tube sur une roue tournante, équipé de polariseurs. Le R2T2 est validé à l'aide de mesures pour un échantillon sphérique à l'échelle de mm de particules de silice sphérique densément emballées. Après validation, les méthodes sont appliquées pour interpréter les observations astronomiques de l'astéroïde (4) Vesta et de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (figure 1) récemment visitées par la mission Dawn de la NASA et la mission Rosetta de l'ESA, respectivement.

Introduction

Les astéroïdes, les noyaux cométaires et les objets du système solaire sans air sont couverts par des régolithes planétaires, des couches lâches de particules de taille, de forme et de composition variables. Pour ces objets, deux phénomènes astronomiques omniprésents sont observés à de petits angles de phase solaire (angle Soleil-objet-observateur). Tout d'abord, la luminosité de la lumière dispersée dans l'échelle de magnitude astronomique est observée pour augmenter non linéairement vers l'angle de phase zéro, communément appelé l'effet d'opposition1,2. Deuxièmement, la lumière dispersée est partiellement linéairement polarisée parallèlement au plan de dispersion (le plan Soleil-objet-observateur), communément appelé polarisation négative3. Les phénomènes manquent d'interprétation quantitative depuis la fin du XIXe siècle pour l'effet d'opposition et depuis le début du XXe siècle pour la polarisation négative. Leur interprétation appropriée est une condition préalable à l'interprétation quantitative des observations photométriques, polarimétriques et spectrométriques des objets sans air, ainsi qu'à la diffusion radar de leurs surfaces.

Il a été suggéré4,5,6,7 que le mécanisme cohérent de rétrodiffusion (CBM) dans la diffusion multiple est au moins en partie responsable des phénomènes astronomiques. Dans le CBM, les ondes partielles, interagissant avec les mêmes diffuseurs dans l'ordre opposé, interfèrent toujours de manière constructive dans la direction exacte de rétrodiffusion. Cela est dû aux trajectoires optiques coïncidantes des ondes réciproques. Dans d'autres directions, l'interférence varie de destructrice à constructive. La moyenne de configuration dans un milieu aléatoire discret de particules a comme conséquence la rétrodiffusion accrue. Quant à la polarisation linéaire, le CBM est sélectif et entraîne une polarisation négative dans le cas de diffuseurs simples polarisants positivement, une caractéristique commune dans la diffusion unique (cf. Rayleigh diffusion, réflexion Fresnel).

La dispersion et l'absorption des ondes électromagnétiques (lumière) dans un milieu aléatoire macroscopique de particules microscopiques ont constitué un problème de calcul ouvert en astrophysique planétaire8,9. Comme illustré ci-dessus, cela a entraîné l'absence de méthodes inverses quantitatives pour interpréter les observations au sol et spatiales des objets du système solaire. Dans le présent manuscrit, de nouvelles méthodes sont présentées pour combler le fossé entre les observations et leur modélisation.

Les mesures expérimentales de la dispersion par un échantillon de petites particules en position et orientation contrôlées (six degrés de liberté) sont restées ouvertes. Les caractéristiques de dispersion des particules individuelles ont été mesurées plus tôt comme moyennes d'ensemble sur la taille, la forme et la distribution d'orientation10 en introduisant un flux de particules à travers le volume de mesure. Les caractéristiques de dispersion des particules individuelles en lévitation ont été réalisées à l'aide, par exemple, de la lévitation électrodynamique11 et des pinces optiques12,13,14. Dans le présent manuscrit, une nouvelle méthode expérimentale basée sur la lévitation ultrasonique avec le plein contrôle de la position et de l'orientation de l'échantillon est offerte15.

Le présent manuscrit résume les résultats d'un projet financé pour cinq ans en 2013-2018 par le Conseil européen de la recherche (CER) : diffusion et absorption des ondes électromagnétiques dans les médias ParticuLate (SAEMPL, ERC Advanced Grant). SAEMPL a réussi à atteindre ses trois principaux objectifs : premièrement, de nouvelles méthodes numériques de Monte Carlo ont été dérivées pour la diffusion multiple par des médias aléatoires discrets de particules densément emballées16,17,18; deuxièmement, de nouvelles instruments expérimentaux ont été développés et construits pour des mesures contrôlées en laboratoire d'échantillons de validation en lévitation15; troisièmement, les méthodes numériques et expérimentales ont été appliquées pour interpréter les observations astronomiques19,20.

Dans ce qui suit, les protocoles d'utilisation du pipeline de diffusion expérimentale pour les mesures, le pipeline de calcul correspondant, ainsi que les pipelines d'application sont décrits en détail. Le pipeline de calcul se compose d'un logiciel pour les calculs asymptotiques exacts dans le cas de systèmes finis de particules (Superposition T-Matrix Method STMM21 et Volume Integral Equation Method VIEM22) et approximatif calculs pour les médias aléatoires discrets asymptotiquement infinis des particules utilisant de multiples méthodes de diffusion (SIRIS23,24, Transfert radiatif avec rétrodiffusion cohérente RT-CB8,9, et Transfert radiatif avec transactions réciproques R2T216,17,18). Le pipeline expérimental comprend la préparation, le stockage et l'utilisation des échantillons, leur lévitation dans le volume de mesure, et l'exécution de la mesure de diffusion réelle à travers la gamme des angles de diffusion avec polariseur variable Configurations. Le pipeline d'application concerne l'utilisation des pipelines de calcul et d'expérimentation afin d'interpréter les observations astronomiques ou les mesures expérimentales.

Protocole

1. Mesure de diffusion de la lumière

-

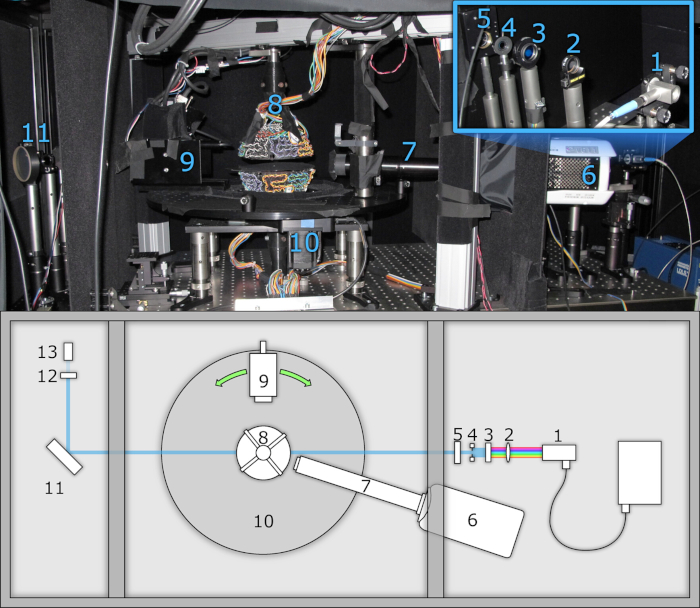

Mise en place du scatteromètre pour mesure (Figure 2)

- Pour commencer, configurez le scatterometer en allumant la source lumineuse, les tubes photomultiplicateurs (PMT) et les amplificateurs. Laisser le système se stabiliser pendant 30 min.

- Alignez et centrez le faisceau incident avec des trous d'épingle. Deux trous d'épingle sont fixés à des points pré-mesurés sur la planche à pain tournante, à 180 degrés l'un de l'autre et dans le même rayon. Centrez le faisceau sur le premier trou d'épingle et ajustez son angle de telle sorte que la lumière entre également par le deuxième trou d'épingle.

-

Mise en place du lévitateur d'échantillon acoustique

- Ensuite, configurez le lévitateur d'échantillon acoustique en insérant le microphone au centre du lévitateur et en exécutant le script d'étalonnage.

- Calibrer le levier acoustique échelonné en mesurant la pression acoustique de chaque élément de tableau dans le point de lévitation prévu en fonction de la tension de conduite. Utilisez cet étalonnage pour compenser les différences entre les canaux de tableau. Placez le microphone d'étalonnage en centreant son ombre à la fois dans le faisceau et dans un faisceau perpendiculaire créé avec deux miroirs.

- Calculez les paramètres de conduite du tableau qui créent un piège acoustique asymétrique et fournissez-les à l'électronique de génération de signaux. Ceci est accompli en minimisant le potentiel De Gor'kov25 et en alignant les gradients de pression dans le point de lévitation.

- Ensuite, faites un balayage de mesure avec un lévitateur vide. Le balayage révèle tous les signaux générés par la lumière ambiante, les reflets de l'environnement, ou les bruits électriques.

-

Manipulation, insertion et mesure de l'échantillon

- Une fois installé, utilisez une cuillère à mailles acoustiquement transparente pour injecter l'échantillon dans le lévitateur acoustique.

- À l'aide d'une caméra vidéo et d'une optique à haute grossissement, inspectez l'orientation et la stabilité de l'échantillon avant et après les mesures de diffusion.

- La résistance et l'asymétrie du piège acoustique sont optimisées pour une stabilité maximale de l'échantillon. Par conséquent, la puissance acoustique est mise aussi bas que possible.

- Si l'échantillon est asymétrique, tournez-le autour de l'axe vertical pour obtenir des informations sur sa forme. Effectuez la rotation en changeant lentement l'alignement du piège acoustique. Pendant l'imagerie, appliquez un éclairage supplémentaire pour améliorer la qualité de l'image.

- Ensuite, fermez la chambre de mesure pour bloquer la lumière extérieure.

- À l'aide de l'interface informatique, sélectionnez l'orientation de l'échantillon, ainsi que la résolution angulaire et la portée de la mesure. L'arrivée et la lumière dispersée sont filtrées par des polariseurs linéaires, qui sont motorisés.

- Exécutez le balayage de mesure automatisé. Ceci mesurera quatre points pour chaque angle avec des orientations polarisantes de (horizontale, horizontale), (horizontale, verticale), (verticale, verticale), et (verticale, horizontale).

- Répétez chaque balayage trois fois pour éliminer les valeurs aberrantes. Pour les échantillons asymétriques, répétez la mesure à différentes orientations d'échantillon.

- Récupérez l'échantillon après la mesure en éteignant le champ acoustique et en laissant l'échantillon tomber sur le tissu acoustiquement transparent. Ensuite, exécutez un autre balayage de mesure avec levitateur vide pour détecter toute dérive possible en raison des conditions de lumière ambiante.

- Une fois terminé, enregistrez les données. Analyser les données pour calculer les éléments de la matrice Mueller pour chaque angle grâce à une combinaison linéaire d'intensités à différentes polarisations1

2. Modélisation du support sphérique de taille mm, composé de particules sphériques

- Pour commencer la modélisation, utilisez l'accès SSH pour vous connecter au cluster De SCC - IT Center for Science Limited, Taito. Télécharger et compiler tous les programmes requis qui sont préconfigurés pour Taito en exécutant bash compile.sh.

- Entrez dans le répertoire de travail en exécutant cd $WRKDIR.

- Téléchargez des fichiers sources avec git (git clone git-bitbucket.org:planetarysystemresearch/protocol2.git protocol2).

- Passer au protocole cdd'annuaire nouvellement créé2 .

- Téléchargez et compilez les programmes requis en exécutant des compile.sh de bash, qui sont préconfigurés pour Taito.

- Ensuite, ouvrez l'éditeur de texte nano et configurez les paramètres d'un seul diffuseur, élément de volume, et l'échantillon étudié pour correspondre à l'échantillon étudié en modifiant le fichier PARAMS.

- Ensuite, exécutez pipeline en exécutant un bash de commande run.sh. Une fois terminé, écrivez la matrice complète de Mueller de l'échantillon dans le dossier de température comme final.out.

3. Interprétation des spectres de réflectance pour l'astéroïde (4) Vesta

- Dérivation des indices réfractifs complexes pour la howardite.

- Téléchargez SIRIS4 (git clone git-bitbucket.org:planetarysystemresearch/siris4.2.git).

- Compiler en exécutant la make in the src-folder. Renommer le siris42 exécutable à siris4.

- Dans mainGo.f90, changer la ligne 395 à r0 0,05 -rmax sqrt(ran2). Compiler en exécutant faire.

- Téléchargez les scripts MATLAB nécessaires en exécutant "git clone git-bitbucket.org:planetarysystemresearch/protocol4a.git".

- Copiez les fichiers exécutables créés dans les étapes 3.1.2. et 3.1.3. à JoVEOptimize-folder.

- Aller au dossier JoVEOptimize.

- Dans input1.in fichier, fixez le rayon à 30 m pour la taille des particules howardite, et fixez la partie réelle de l'indice de réfraction à 1,8. Dans input2.in fichier, définir le rayon à 15 000 m.

- Estimez les limites supérieures et inférieures pour la partie imaginaire des indices de réfraction et enregistrez-les en deux fichiers distincts. Le code utilise la méthode de bisection et utilise ces valeurs comme point de départ.

- Dans le fichier optimizek.m, définir les noms de fichiers des limites supérieures et inférieures de la partie imaginaire des indices réfractifs et le nom de fichier du spectre de réflectisation mesuré de la poudre howardite. Définir la plage de longueur d'onde à 0,4 à 2,5 m avec des pas de 0,05 m.

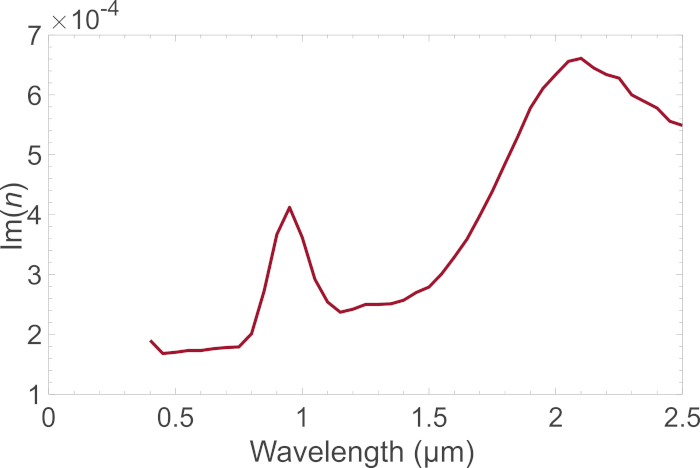

- Exécuter optimizek.m dans MATLAB pour obtenir les indices réactifs complexes pour howardite (voir Figure 3). Tout d'abord, le code calcule les propriétés de diffusion des particules de howardite de taille 30 m (radius), puis utilise ces particules comme disperseurs diffus à l'intérieur d'un volume de 15 000 m (radius). Ces étapes sont répétées pour chaque longueur d'onde jusqu'à ce que la réflectoflage calculé corresponde à la réflectiforme mesurée.

- Modélisation du spectre de réflecson de Vesta.

-

Calcul des propriétés de diffusion des particules howardite en utilisant SIRIS4

- Utilisez SIRIS4 pour calculer les propriétés de diffusion des particules howardite en déplaçant d'abord le fichier exécutable siris4 dans le même dossier avec le fichier d'entrée et le fichier p-matrice. Ensuite, copiez l'entrée 1.in et pmatrix-1.in à partir du dossier de test.

- Dans l'entrée 1.in, a fixé le nombre de rayons à 2 millions, le nombre de particules d'échantillon à 1000, l'écart standard de rayon à 0,17, et l'indice de la loi de puissance de la fonction de corrélation à 3. Ensuite, placez la partie réelle de l'indice de réfraction à 1,8 et utilisez la partie imaginaire de l'indice réfractif n tel que décrit dans le protocole texte.

- Ensuite, exécutez SIRIS4 en exécutant la commande indiquée ici pour chaque longueur d'onde de 0,4 à 2,5 microns en utilisant une plage de taille de 10 à 200 microns de diamètre avec une étape d'échantillonnage de 10 microns.

- Ensuite, enregistrez chaque matrice de phase de diffusion computée P dans un fichier pmatrix-x.in. Le x dans le nom du fichier décrit le nombre de longueur d'onde et varie de 1 à 43 pour chaque taille de particule. Le fichier contiendra les angles de diffusion ainsi que les éléments de matrice de diffusion P11, P12, P22, P33, P34, et P44 pour une longueur d'onde et la taille des particules.

-

Moyenne des matrices de diffusion obtenues, des albédos à seule diffusion et des chemins sans moyennes sur une distribution de la taille de la loi d'électricité avec un indice de 3,2 19 ans, états-unis qui , 24.

- Déplacez les fichiers pmatrix-dansdes dossiers de sorte que chaque dossier représente une taille de particule et contient les p-matrices calculées pour toutes les longueurs d'onde. Nommez les dossiers fold1, fold2,..., foldN, où N est le nombre de tailles de particules.

- Écrivez les efficacités de diffusion et d'extinction qsca et qext, ainsi que les valeurs de rayon de zone-sphère égale-projetée rfrappé à partir de la sortieQ-fichiers dans un fichier, Qscas.dat.

- Allez au dossier JoVEAverage qui a été téléchargé à l'étape 3.1.4.

- Déplacez les dossiers et Qscas.dat dans le même dossier avec AvgPowerLaw.m.

- Exécuter AvgPowerLaw.m dans MATLAB. Le code calcule la moyenne des matrices de diffusion, des albédos à seule diffusion et des longueurs de chemin libre moyennes sur une distribution de taille de la loi de puissance avec l'indice 3.2.

-

Calcul du spectre final de Vesta en utilisant SIRIS4

- Utilisez des diffuseurs diffus à l'intérieur d'un volume de la taille de Vesta avec un indice de réfraction de 1. Dans le fichier d'entrée, utilisez les albédos à diffusion unique moyen et moyennez des longueurs de chemin libres pour les diffuseurs internes.

- Ensuite, exécutez SIRIS4 à chaque longueur d'onde en exécutant la commande indiquée ici, où X est la longueur d'onde. Le code lit les matrices de diffusion moyennes comme entrée pour les diffuseurs diffus internes.

- Étudiez la réflectance absolue à un angle de phase de 17,4 degrés.

- Obtenir les spectres observés par Vesta à un angle de phase de 17,4 degrés du système de données planétaires26de la NASA.

- Spectres observés à l'échelle Vesta à une valeur géométrique d'albédo de 0,42327 à 0,55 microns27. Pour arriver à 17,4 degrés, appliquer un facteur de 0,491 sur les spectres à l'échelle28. Comparez à la fois les spectres modélisés et observés sur toute la plage de longueur d'onde.

-

Calcul des propriétés de diffusion des particules howardite en utilisant SIRIS4

4. Modélisation photométrique et polarimétrique de (4) Vesta

-

Propriétés de diffusion de calcul pour les éléments de volume contenant des particules de howardite en forme de Voronoi

- Connectez-vous au cluster Taito de CSC - IT Center for Science Ltd. via l'accès SSH.

- Entrez dans le répertoire de travail en exécutant cd $WRKDIR.

- Téléchargez les fichiers sources (git clone git-bitbucket.org:planetarysystemresearch/jvie-t-matrix.git).

- Compiler en exécutant la make in the -folder.

- Générez des éléments de volume qui contiennent des particules de howardite en forme de Voronoi à l'aide d'un code MATLAB voronoi-element.m. Dans voronoi-element.m, fixez la longueur d'onde à 0,45 m, les N-elems à 128, le paramètre de taille (elem-ka) à 10, l'indice de la loi de puissance à 3, le rayon de particules minimum à 0,143 m, le rayon de particules maximum à 0,35 m, la densité d'emballage à 30 %, et l'utilisation de l'indice réactif complexe dérivé à 3 pour howardite.

- Exécuter voronoi-element.m dans MATLAB. Le code génère 128 fichiers maillés pour les éléments de volume avec différentes réalisations Voronoi-particules en utilisant la distribution de la taille de la loi de puissance.

- Calculez T-matrices pour les éléments de volume générés à l'aide de JVIE. Dans runarray-JVIE-T.sh, set array '1-128. Les paramaters sont k '13.962634, maille ' nom du maillage généré en 4.1.6, T-out ' nom de la sortie T-matrice, T -matrice '1, et elem'ka '10.

- Exécuter JVIE en exécutant sbatch runarray -JVIE-T.sh.

- Compute moyenne des propriétés de diffusion des matrices Tcalculées avec le code JVIE. Exécutez ./multi-T -N-Tin 128 dans le même dossier où se trouvent les matrices Tcalculées. Le code écrit la matrice Mueller incohérente moyenne dans et les coupes transversales et albédo dans output.txt.

-

Calculs RT-CB

- Commencez par télécharger les fichiers sources avec git (git clone git-bitbucket.org:planetarysystemresearch/protocol4b.git protocol4b) et déplacez les fichiers dans le protocole d'annuaire téléchargé4b.

- Ensuite, téléchargez et compilez tous les programmes requis en exécutant bash compile.sh.

- Une fois prêt, copiez la matrice de diffusion moyenne des entrées (étape 3.2.2.5) ainsi que la matrice de diffusion d'amplitude (étape 4.1.9) dans le répertoire de travail actuel.

- Ensuite, ouvrez l'éditeur de texte, nano, et modifiez le fichier PARAMS pour définir les paramètres souhaités.

- Exécuter le pipeline en exécutant bash run.sh. Ensuite, écrivez la matrice complète Mueller dans le dossier de temp comme rtcb.out.

5. Interprétation des observations de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.

-

Calcul d'éléments de volume incohérents avec la superposition rapide MéthodeT-matrice (FaSTMM) pour les grains organiques et particules

- Exécuter ./incoherent-input -lambda 0.649 -m'r 2.0 -m'i 0.2 -density 0.3 -lowB 0.075 -upB 0.125 -npower 3 -S-out pmatrix.org.dat.

- Exécuter ./incoherent-input -lambda 0.649 -m'r 1.6 -m'i 0.0001 -density 0.0375 -lowB 0.6 -upB 1.3 -npower 3 -S'out pmatrix'sil.dat.

-

Calcul de la matrice Mueller incohérente moyenne (pmatrix.in), albédo (albédo), voie libre moyenne (mfp), et indice de réfraction efficace cohérent (m-eff)

- Exécutez matlab. Commandes de type :

Sorg-load ('pmatrix'org.dat');

Ssil-load ('pmatrix-sil.dat');

S (Sorg-Ssil)/2; enregistrer ('pmatrix.in','S','-ascii');

Csca (Csca-sil et Csca-org)/2;

Cext (Cext-sil et Cext-org)/2;

albedo et Csca/Cext;

mfp - Vol/Cext;

où csca-org et Cext-org sont les sections transversales incohérentes de diffusion et d'extinction de l'étape 5.1.2, et csca-sil et Cext-sil sont les sections transversales incohérentes de diffusion et d'extinction de l'étape 5.1.3. - Exécutez ./m-eff(Csca, r) dans la ligne de commande pour obtenir le rayon de l'élément de volume.

- Exécutez matlab. Commandes de type :

- Calcul des propriétés de diffusion des particules du coma.

- Définir les valeurs à partir de l'étape 5.2.1 et 5.2.2 (c.-à-d. albedo, mfp, m-eff dans le fichier input.in).

- Définir l'indice de droit du pouvoir pour la durée de corrélation à 3,5 dans le fichier input.in.

- Exécuter SIRIS4 solveur (./siris4 input.in pmatrix.in) pour les tailles de particules de 5 à 100 m à l'aide d'une étape de 5.

- Sortie des fonctions de phase coma à partir du solveur SIRIS4.

-

Calcul des propriétés de diffusion du noyau

- Commencez par MATLAB et exécutez la moyenne de la routine powerlaw-ave.m pour faire la moyenne des résultats sur la distribution de la taille de la loi de puissance de l'indice -3 après le calcul des fonctions de phase coma (étape 5.3.4) à partir du solveur SIRIS4. Les sorties de routine attendues sont pmatrix2.in, albédo, et le chemin libre moyen.

- Ensuite, définir les résultats des sorties, albédo et le chemin libre moyen, dans le fichier input.in.

- Définir la taille à 1 milliard, et l'indice de droit de puissance de la fonction de corrélation pour la forme à 2,5. Ensuite, exécutez SIRIS4 en utilisant la ligne de commande montrée ici pour obtenir la fonction de phase du noyau.

Résultats

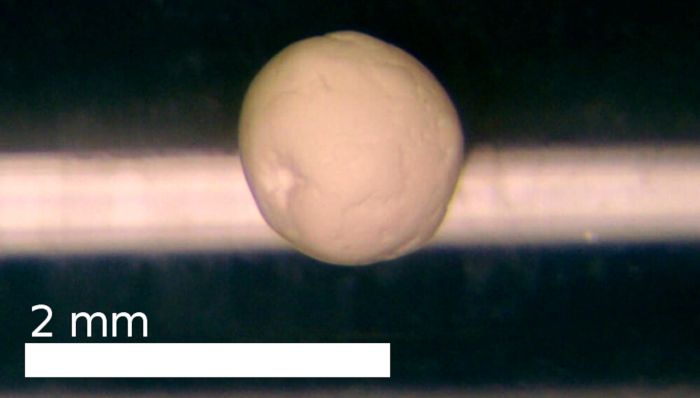

Pour notre expérience, un agrégat nominalement composé de particules sphériques SiO2 densément emballées a été sélectionné29,30 et poli plus loin, pour se rapprocher d'une forme sphérique, après quoi il a été caractérisé par peser et mesurer ses dimensions (Figure 4). L'agrégat presque sphérique avait un diamètre de 1,16 mm et une densité de volume de 0,47. La diffusion de la lumière a été mesurée en fonction de l'étape 1. Le faisceau a été filtré à 488 x 5 nm, avec un spectre gaussien. La mesure a été en moyenne à partir de trois balayages et le signal vide de lévitateur a été soustrait du résultat.

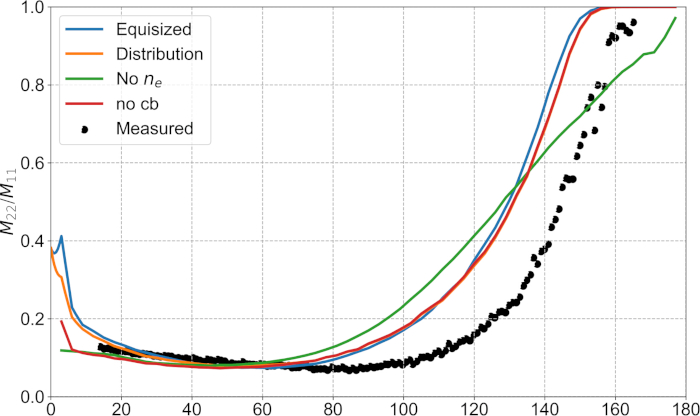

À partir des intensités des quatre configurations de polarisation différentes, nous avons calculé la fonction de phase, le degré de polarisation linéaire pour la lumière incidente non polarisée -M12/M11, et la dépolarisation M 22 Ans /M 11, en fonction de l'angle de phase (Figure 5, Figure 6, Figure 7). Une source d'erreur systématique connue de notre mesure est le rapport d'extinction des polariseurs linéaires, qui est 300:1. Pour cet échantillon, il est toutefois suffisant pour que la lumière polarisée qui fuit soit inférieure au seuil de détection.

La modélisation numérique se compose de plusieurs logiciels reliés par des scripts qui gèrent le flux d'informations en fonction des paramètres donnés par l'utilisateur. Les scripts et les logiciels sont préconfigurés pour fonctionner sur le cluster Taito de CSC - IT Center for Science Ltd., et l'utilisateur doit modifier les scripts et les fichiers eux-mêmes pour que l'outil de modélisation fonctionne sur d'autres plates-formes. L'outil commence par l'exécution du solveur STMM20, qui calcule les caractéristiques volume-élément tel que décrit par les Visonen et autres18. Après cela, les caractéristiques de diffusion et d'absorption de l'élément de volume sont utilisées comme entrée pour deux logiciels différents. Un solveur de diffusion Mie est utilisé pour trouver l'indice de réfraction efficace en faisant correspondre la section transversale de diffusion cohérente de l'élément de volume à une sphère Mie de taille égale20. Ensuite, l'agrégat est modélisé en exécutant le logiciel SIRIS4 avec l'élément de volume comme un diffuseur diffus et avec l'indice de réfraction efficace à la surface de l'agrégat. Le composant de rétrodiffusion cohérent est ajouté séparément parce qu'il n'existe aucun logiciel qui puisse traiter simultanément le milieu réfractif efficace et la rétrodiffusion cohérente. Actuellement, le RT-CB est incapable de comptabiliser le milieu réfractif efficace, tandis que le SIRIS4 est incapable de rendre compte de la rétrodiffusion cohérente. Le backscattering cohérent est, cependant, ajouté aux résultats SIRIS423,24 environ en exécutant les caractéristiques de diffusion volume-élément à travers le logiciel de décomposition de la matrice de phase de diffusion PMDEC qui dérive matrices Pure Mueller et Jones requises pour le RT-CB9. Le composant de rétrodiffusion cohérent est ensuite extrait en soustrayant le composant de transfert radiatif des résultats du RT-CB. Ensuite, le composant de rétrodiffusion cohérent extrait est ajouté aux résultats obtenus à partir du SIRIS4.

Nous avons simulé numériquement les propriétés de l'agrégat SiO2 de la taille d'un mm (radius 580 m) en suivant l'étape 2. Nous avons utilisé deux types d'éléments de volume, l'un composé de particules équissées nominales (0,25 m) et l'autre consistant en particules normalement distribuées (moyenne de 0,25 m, déviation standard de 0,1 m) tronquées à la plage de 0,1 à 0,2525 m. Présentation de ce dernier la distribution des particules est basée sur le fait que pratiquement tous les échantillons de SiO2 avec une taille nominale donnée de particule ont également une distribution étrangère significative des plus petites particules31. Au total, 128 éléments de volume de taille kR0à 10 ont été prélevés à partir de 128 boîtes périodiques contenant environ 10 000 particules emballées à la densité de volume v47 % chacune. D'après les spécifications du matériau, nous avons n1,463 'i0 à la longueur d'onde de 0,488 m, qui est la longueur d'onde utilisée dans les mesures.

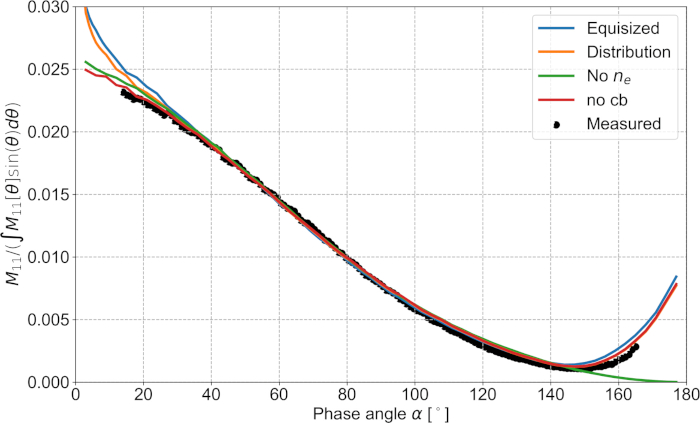

Avec SIRIS4, les propriétés de diffusion de 100 000 agrégats, avec un rayon de 580 m, un écart type de 5,8 m, et avec l'indice de la loi de puissance de la fonction de corrélation 2, ont été résolus et moyens. Ces résultats sont tracés (voir Figure 5, Figure 6, Figure 7) avec les mesures expérimentales, et une simulation supplémentaire sans le milieu efficace. Les deux choix pour la distribution des particules produisent une correspondance avec la fonction de phase mesurée (voir la figure 5), bien qu'ils entraînent des caractéristiques de polarisation différentes comme on le voit à la figure 6. Ces différences peuvent être utilisées pour identifier la distribution sous-jacente des particules dans l'échantillon. Le meilleur choix est d'utiliser la distribution normale tronquée au lieu des particules équissées (voir Figure 6). Si seules les fonctions de phase normalisées sont utilisées, les distributions sous-jacentes sont indiscernables (comparez la figure 5, figure 6, figure 7). Dans la figure 7 pour la dépolarisation, les résultats numériques ont des caractéristiques similaires à la courbe mesurée, mais les fonctions sont décalées de 10 degrés vers la direction de rétrodiffusion. L'indice de réfraction efficace corrige positivement les résultats, comme le constatent les simulations obtenues avec et sans le milieu efficace (voir figure 5, Figure 6, Figure 7). Les différences dans la polarisation (figure 6) indiquent que l'échantillon a vraisemblablement une structure plus complexe (p. ex., un manteau et un noyau distincts) que notre modèle homogène. Il est, cependant, au-delà des méthodes microscopiques existantes pour la caractérisation de l'échantillon pour récupérer la véritable structure de l'agrégat. Le backscattering cohérent a été ajouté séparément aux résultats. Les mesures manquent de pic d'intensité visible observé aux angles de rétrodiffusion, mais le degré de polarisation linéaire est plus négatif entre 0-30 degrés qui ne peut pas être produite sans rétrodiffusion cohérente (comparer la «distribution» avec «pas de cb», voir Figure 5, Figure 6, Figure 7).

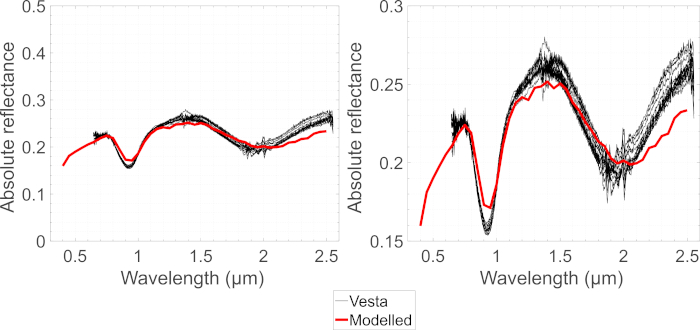

Pour les applications du système solaire, nous avons comparé les spectres Vesta observés et le spectre modélisé obtenu en suivant le protocole 3. Les résultats sont présentés dans la figure 3 et la figure 8 et ils suggèrent que les particules de howardite, avec plus de 75% d'entre eux ayant une taille de particule inférieure à 25 m, dominent le régolithe de Vesta. Bien que la correspondance globale soit tout à fait satisfaisante, les spectres modélisés et observés diffèrent légèrement : les centres de bande d'absorption du spectre du modèle sont décalés vers des longueurs d'onde plus longues, et les minima spectrales et les maxima ont tendance à être peu profonds par rapport à l'observé Spectra. Les différences dans les minima et les maxima pourraient s'expliquer par le fait que les effets d'ombre mutuels entre les particules de régolithe n'ont pas été pris en compte : les effets d'ombre sont plus forts pour les réflectations faibles et plus faibles pour les réflectations élevées et, dans le sens relatif, diminuerait les minima spectrals et augmenterait les maxima spectrales une fois pris en compte dans la modélisation. En outre, la partie imaginaire des indices réfractifs complexes pour l'howardite a été dérivée sans tenir compte de la longueur d'onde de surface-rugosité de surface, et donc les valeurs dérivées peuvent être trop petites pour expliquer les minima spectrales. Lorsque nous utilisons davantage ces valeurs dans notre modèle en utilisant l'optique géométrique, les profondeurs de bande dans le spectre modélisé peuvent devenir trop peu profondes. Ces effets à l'échelle de longueur d'onde pourraient également jouer un rôle à des longueurs d'onde plus longues ainsi qu'une petite contribution de la queue bas de gamme du spectre d'émission thermique. Les différences peuvent également être causées par un décalage de composition de notre échantillon de howardite et de minéraux Vesta et par une distribution différente de la taille des particules nécessaire pour le modèle. Enfin, les spectres de réflecson de Vesta ont été observés à 180-200 K, et notre échantillon de howardite a été mesuré à température ambiante. Reddy et coll.32 ont montré que les centres de la bande d'absorption se déplacent vers des longueurs d'onde plus longues avec une température croissante.

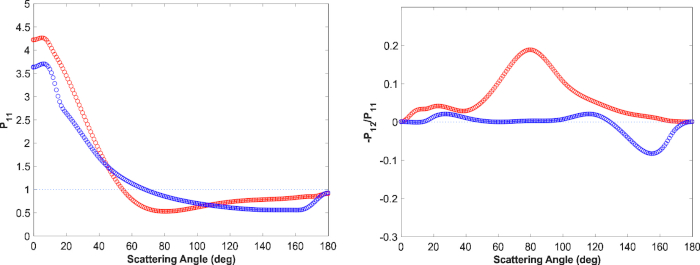

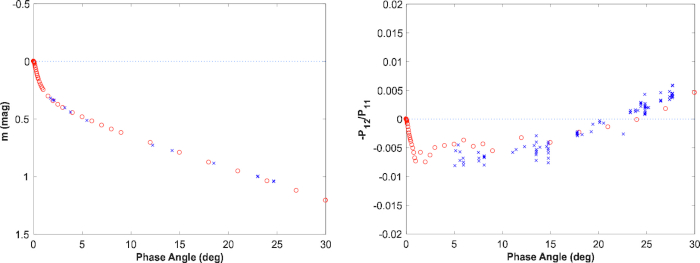

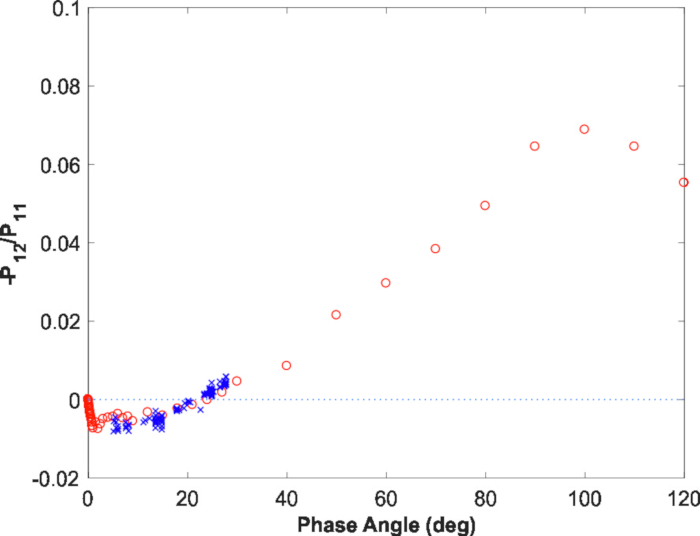

Les observations de la courbe de phase photométrique et polarimétrique pour l'astéroïde (4) Vesta proviennent respectivement de Gehrels33 et du Small Bodies Node du Système de données planétaires de la NASA (http://pdssbn.astro. umd.edu/sbnhtml). Leur modélisation suit l'étape 4 et commence à partir de l'indice de réfraction des particules et de la distribution de la taille disponible à partir de la modélisation spectrométrique à la longueur d'onde de 0,45 m. Ces particules ont des tailles supérieures à 5 m, c'est-à-dire beaucoup plus grandes que la longueur d'onde et sont donc dans le régime d'optique géométrique, appelé population de grosses particules. Pour la modélisation de la courbe de phase, une population supplémentaire de petites particules de particules densément emballées à l'échelle sous-ondes est également incorporée, avec l'attention voulue pour éviter les conflits avec la modélisation spectrométrique ci-dessus.

L'indice de réfraction complexe a été fixé à 1,8 000168. Les tailles de particules efficaces et les albédos à seule diffusion dans les populations de grandes particules et de petites particules sont égales (9,385 m, 0,791) et (0,716 m, 0,8935), respectivement. Les longueurs moyennes de chemin libre dans les supports à grande et à petite particules sont de 16,39 m et 0,56 m. Le milieu de grande particule a une densité de volume de 0,4, tandis que le milieu de petites particules a une densité de volume de 0,3. Les fractions de la grande-particules et des petits-particules dans le régolithe de Vesta sont supposées être 99% et 1%, respectivement, donnant un albédo total à diffusion unique de 0,815 et une longueur de chemin libre moyenne totale de 12,78 m. Après l'étape 4, l'albédo géométrique Vesta à 0,45 m s'avère être de 0,32 en accord loyal avec les observations (cf. Figure 8 lorsqu'il est extrapolé à l'angle de phase zéro).

Figure 9, Figure 10, Figure 11 dépeignent la modélisation de la courbe de phase photométrique et polarimétrique pour Vesta. Pour la courbe de phase photométrique (figure10, à gauche), la courbe de phase du modèle de RT-CB a été accompagnée d'une dépendance linéaire à l'échelle de magnitude (coefficient de pente -0,0179 mag/MD), imitant l'effet de l'ombre dans un régolithe de haute-albedo. Aucune modification n'a été invoquée pour le degré de polarisation (figure10, à droite; Figure 11). Le modèle explique avec succès les courbes de phase photométriques et polarisées observées et offre une prévision réaliste de la polarisation maximale près de l'angle de phase de 100 degrés ainsi que des caractéristiques à de petits angles de phase .lt;3.

Il est frappant de constater que la fraction infime de la population de petites particules est capable de compléter l'explication des courbes de phase (Figure 10, Figure 11). Il y a des aspects intrigants de modélisation impliqués. Premièrement, comme le montre la figure 9 (à gauche), les fonctions de la phase de diffusion unique pour les populations de grandes particules et de petites particules sont assez semblables, tandis que les éléments de polarisation linéaire sont sensiblement différents. Deuxièmement, dans les calculs RT-CB, les deux populations de particules contribuent aux effets cohérents de rétrodiffusion. Troisièmement, pour obtenir des maxima réalistes de polarisation, il doit y avoir une population importante de grandes particules dans le régolithe (en accord avec la modélisation spectrale). Avec le mélange indépendant actuel du support à petites particules et à grande particules, il reste possible d'attribuer une partie de la contribution des petites particules aux surfaces de grosses particules. Cependant, pour que des effets de rétrodiffusion cohérents aient lieu et pour expliquer les observations, il est obligatoire d'incorporer une population de petites particules.

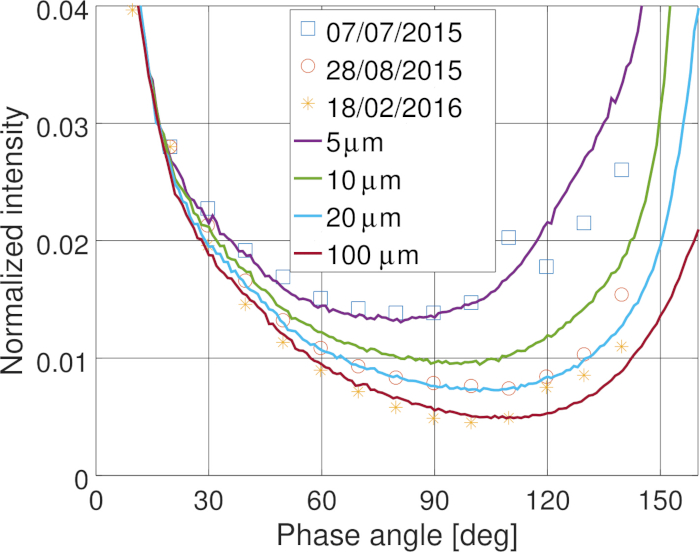

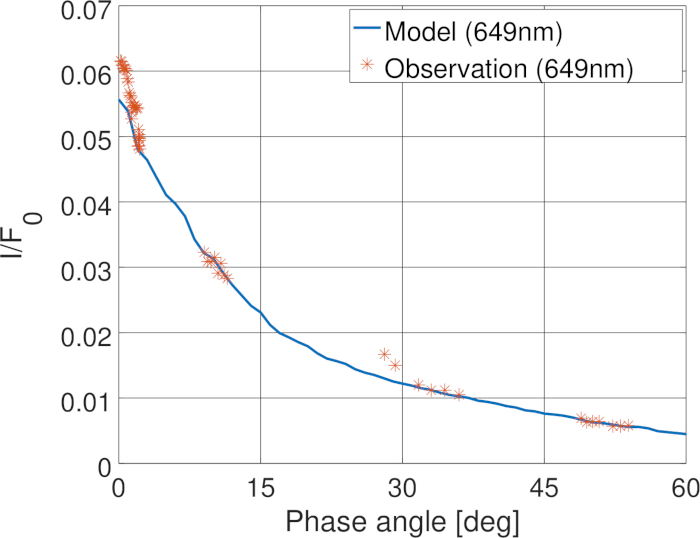

La mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne (ESA) vers la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko a permis de mesurer la fonction de phase photométrique du coma et du noyau sur une large plage d'angle de phase en quelques heures34. Les fonctions mesurées de phase de coma montrent une forte variation avec le temps et une position locale de l'engin spatial. La fonction de phase du coma a été modélisée avec succès20 avec un modèle de particules composé de particules organiques et de silicate de la taille d'un sous-micromètre à l'aide des méthodes numériques (étapes 5 et 2) comme le montre la figure 12. Les résultats suggèrent que la répartition de la taille de la poussière varie dans le coma en raison de l'activité de la comète et de l'évolution dynamique de la poussière. En modélisant la diffusion par un objet de la taille d'un kilomètre dont la surface est recouverte de particules de poussière, nous avons montré que la diffusion par le noyau de la comète est dominée par le même type de particules qui dominent également la diffusion dans le coma (Figure 13).

Figure 1 : Astéroïde (4) Vesta (à gauche) et comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (à droite) visités respectivement par la mission Dawn de la NASA et par la mission Rosetta de l'ESA. Crédits image: NASA/JPL/MPS/DLR/IDA/Bjun Nsson (gauche), ESA/Rosetta/NAVCAM (droite). Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 2 : Instrument de mesure de diffusion de lumière. Photo (ci-dessus) et tableau de vue supérieur (ci-dessous) montrant : (1) source lumineuse couplée à la fibre avec collimateur, (2) objectif de mise au point (facultatif), (3) filtre de bandpass pour la sélection de longueur d'onde, (4) ouverture réglable pour la forme de faisceau, (5) polariseur linéaire motorisé, (6) caméra haute vitesse, (7) objectif de grossissement élevé, (8) lévitateur acoustique pour le piégeage de l'échantillon, (9) tête de mesure, comprenant un filtre IR, un obturateur motorisé, un polariseur linéaire motorisé et un tube photomultiplicateur (PMT), (10) étape de rotation motorisée pour ajuster l'angle de tête de mesure, (11) plat optique pour la réflexion de Fresnel, (12) filtre de densité neutre, et (13) PMT de référence, pour surveiller l'intensité du faisceau. Le système est divisé en trois compartiments fermés pour éliminer la lumière parasite. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 3 : La partie imaginaire de l'indice de réfraction pour la howardite en fonction de la longueur d'onde. La partie imaginaire de la réfractive Im(n) obtenue pour le minéral howardite en suivant le protocole 3.1. L'indice de réfraction est utilisé pour modéliser les caractéristiques de diffusion de l'astéroïde (4) Vesta. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 4 : L'échantillon de mesure composé de particules sphériques SiO2 densément emballées. L'échantillon a été soigneusement poli afin d'obtenir une forme presque sphérique qui permet à la fois des expériences de diffusion efficaces et la modélisation numérique. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 5 : Fonction de phase. Les fonctions de phase de l'agrégat d'échantillon obtenue en suivant les protocoles expérimentaux 1 et l'étape de modélisation numérique 2. Les fonctions de phase sont normalisées pour donner l'unité lorsqu'elles sont intégrées de 15,1 à 165,04 degrés. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 6 : Degré de polarisation linéaire. Comme dans la figure 5 pour le degré de polarisation linéaire pour la lumière incidente non polarisée -M12/M11 (en %). Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 7 : Dépolarisation. Comme dans la figure 5 pour la dépolarisation M22/M11. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 8 : Spectres de réflectance absolue. Astéroïde (4) Les spectres de réflecson absolu modelés et observés de Vesta à un angle de phase de 17,4 degrés. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 9 : Fonction de phase de diffusion P 11 et degré de polarisation linéaire pour la lumière incidente non polarisée -P21/P11 en fonction de l'angle de diffusion des éléments de volume de grosses particules (rouges) et de petites particules (bleu) dans le régolithe de l'astéroïde (4) Vesta. La ligne pointillée indique une fonction de phase isotrope hypothétique (à gauche) et un niveau zéro de polarisation (à droite). Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 10 : Luminosité intégrée au disque observée (bleue) et modélisée (rouge) dans l'échelle de magnitude ainsi que le degré de polarisation linéaire pour la lumière incidente non polarisée en fonction de l'angle de phase de l'astéroïde (4) Vesta. Les observations photométriques et polarimétriques proviennent respectivement de Gehrels (1967) et du petit nœud des petits corps du système de données planétaires (http://pdssbn.astro.umd.edu/sbnhtml). Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 11 : Degré de polarisation linéaire. Le degré de polarisation linéaire pour l'astéroïde (4) Vesta prédit pour de grands angles de phase basés sur la modélisation numérique à diffusion multiple. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 12 : Fonctions de phase photométrique modélisées et mesurées dans le coma de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Les variations dans les fonctions de phase mesurée dans le temps peuvent s'expliquer par une distribution variable de la taille de la poussière dans le coma. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 13 : Fonctions de phase. Fonctions de phase modélisées et mesurées du noyau de la comète 67P. Veuillez cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Discussion

Des méthodes expérimentales, théoriques et computationnelles ont été présentées pour la diffusion de la lumière par des médias aléatoires discrets de particules. Les méthodes expérimentales ont été utilisées pour valider les concepts de base dans les méthodes théoriques et de calcul. Ces dernières méthodes ont ensuite été appliquées avec succès dans l'interprétation des observations astronomiques de l'astéroïde (4) Vesta et de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Le scatteromètre expérimental repose sur une lévitation d'échantillon contrôlée par ultrasons qui permet des mesures de la matrice Mueller pour un agrégat d'échantillon dans une orientation désirée. L'agrégat peut être utilisé à plusieurs reprises dans les mesures, car il est possible de conserver l'agrégat après chaque ensemble de mesures. C'est la première fois que de telles mesures de diffusion non-contact et non destructive sont effectuées sur un échantillon sous contrôle total.

Les méthodes théoriques et de calcul reposent sur les processus dits incohérents de diffusion, d'absorption et d'extinction dans les médias aléatoires. Alors que les interactions électromagnétiques exactes se produisent toujours de manière cohérente, dans un milieu aléatoire infini après la moyenne configurationnelle, seules les interactions incohérentes restent entre les éléments de volume des particules. Dans le présent travail, les interactions incohérentes entre ces éléments sont exactement expliquées par l'utilisation des équations de Maxwell : après avoir soustrait les champs cohérents des champs dans l'espace libre, ce sont les champs incohérents dans le milieu aléatoire qui restent. Le traitement a été actuellement porté à sa rigueur complète en ce que les interactions, ainsi que l'extinction, la dispersion et les coefficients d'absorption du milieu, sont dérivés dans le cadre d'interactions incohérentes. En outre, il a été démontré que la comptabilisation des effets cohérents sur le terrain sur l'interface entre l'espace libre et le milieu aléatoire aboutit à un traitement global réussi pour un milieu aléatoire contraint.

L'application des méthodes théoriques et computationnelles a été illustrée pour des mesures expérimentales d'un agrégat d'échantillon sphérique à l'échelle de mm composé de particules sphériques SiO2 à l'échelle submicronique. L'application montre, sans équivoque, que l'agrégat de l'échantillon doit être composé d'une distribution de particules de tailles différentes, au lieu d'être composé de particules sphériques équissées. Il peut y avoir des conséquences profondes de ce résultat pour la caractérisation des médias aléatoires : il est plausible que les médias soient beaucoup plus complexes que ce qui a été déduit précédemment en utilisant des méthodes de caractérisation de pointe.

L'interprétation synoptique du spectre de l'astéroïde (4) Vesta à travers les longueurs d'onde visibles et proches infrarouges ainsi que les courbes de phase photométrique et polarimétrique de Vesta à la longueur d'onde de 0,45 m montre qu'il est pratique d'utiliser les méthodes numériques en limitant les compositions minérales, les distributions de la taille des particules, ainsi que la densité de volume des régolithes à partir d'observations astronomiques à distance. Ces récupérations sont encore renforcées par l'interprétation simultanée des courbes de phase photométrique pour la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko concernant son coma et son noyau. Enfin, la modélisation réaliste de la courbe de phase polarimétrique de 67P a été obtenue20. Il y a d'importantes perspectives d'avenir dans l'application des méthodes actuelles dans l'interprétation des observations des objets du système solaire en général.

Il y a des perspectives d'avenir pour l'approche expérimentale et théorique combinée actuelle. Comme il est extrêmement difficile de caractériser avec précision les médias aléatoires composés d'homogénéités à l'échelle de sous-onde, les mesures contrôlées de la matrice Mueller peuvent offrir un outil de récupération d'informations sur la densité de volume et la distribution de la taille des particules dans le milieu. L'inversion quantitative de ces paramètres physiques est facilitée par les nouvelles méthodes numériques.

Déclarations de divulgation

Les auteurs n'ont rien à révéler.

Remerciements

Recherche appuyée par la subvention avancée no 320773 du CER. Nous remercions le Laboratoire de Chronologie du Musée finlandais d'Histoire Naturelle pour son aide à la caractérisation des échantillons.

matériels

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| 10GL08 | Newport | Calcite polarizer | |

| 12X Zoom Body Tube 1-50487AD | Navitar | Microscope objective | |

| 43-412-000 | Edmund optics | Optical flat | |

| 8MPR16-1 | Standa | Motorized Polarizer Rotator | |

| 8MRB240-152-59D | Standa | Rotation stage | |

| 8SMC5-ETHERNET | Standa | Motor controller | |

| Digi-pas DWL3500XY | Digi-pas | Digital 2-axis level | |

| DMT 65-D25-HiDS | Owis | Optics rotation stage | |

| EQ-99 LDLS | Energetiq | Light source | |

| FL488-10 | Thorlabs | Laser line filter | |

| IBM 65-D0-35-HiDS | Owis | Motorized iris shutter | |

| LPVISE100-A | Thorlabs | Film polarizer | |

| microPMT H12403-01 | Hamamatsu | Photomultiplier tube | |

| NI PXIe-5171R | National Instruments | Digital oscilloscope | |

| NI PXIe-8880 | National Instruments | PXIe chassis | |

| Phantom v611 | Vision Research | High speed camera | |

| PS 10-32-DC | Owis | Motor controller | |

| RC08FC-P01 | Thorlabs | Fiber collimator | |

| SET-NDF-D22-G25 | Owis | Neutral density filter | |

| TIA60 | Thorlabs | PMT amplifier |

Références

- Gehrels, T. Photometric studies of asteroids. V. The light-curve and phase function of 20 Massalia. Astrophysical Journal. 123, 331-338 (1956).

- Barabashev, N. P. . Astronomische Nachrichten. 217, 445 (1922).

- Lyot, B. Recherches sur la polarisation de la lumiere des planetes et de quelques substances terrestres. Annales de l’Observatoire de Paris. 8 (1), 1-161 (1956).

- Shkuratov, Y. G. Diffractional model of the brightness surge of complex structures. Kinematika i fizika nebesnyh tel. 4, 60-66 (1988).

- Shkuratov, Y. G. A new mechanism of the negative polarization of light scattered by the surfaces of atmosphereless celestial bodies. Astronomicheskii vestnik .23. , 176-180 (1989).

- Muinonen, K. Electromagnetic scattering by two interacting dipoles. Proceedings of the 1989 URSI Electromagnetic Theory Symposium. , 428-430 (1989).

- Muinonen, K. . Light Scattering by Inhomogeneous Media: Backward Enhancement and Reversal of Polarization. , (1990).

- Muinonen, K., Mishchenko, M. I., Dlugach, J. M., Zubko, E., Penttilä, A., Videen, G. Coherent backscattering numerically verified for a finite volume of spherical particles. Astrophysical Journal. 760, 118-128 (2012).

- Muinonen, K. Coherent backscattering of light by complex random media of spherical scatterers: Numerical solution. Waves in Random Media. 14, 365-388 (2004).

- Muñoz, O., Volten, H., de Haan, J. F., Vassen, W., Hovenier, J. W. Experimental determination of scattering matrices of olivine and Allende meteorite particles. Astronomy & Astrophysics. 360, 777-788 (2000).

- Sasse, C., Muinonen, K., Piironen, J., Dröse, G. Albedo measurements on single particles. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 55, 673-681 (1996).

- Gong, Z., Pan, Y. -. L., Videen, G., Wang, C. Optical trapping and manipulation of single particles in air: Principles, technical details, and applications. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 214, 94-119 (2018).

- Nieminen, T. A., du Preez-Wilkinson, N., Stilgoe, A. B., Loke, V. L. Y., Bui, A. A. M., Rubinsztein-Dunlop, H. Optical tweezers: Theory and modelling. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 146, 59-80 (2014).

- Herranen, J., Markkanen, J., Muinonen, K. Dynamics of interstellar dust particles in electromagnetic radiation fields: A numerical solution. Radio Science. 52 (8), 1016-1029 (2017).

- Maconi, G., et al. Non-destructive controlled single-particle light scattering measurement. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 204, 159-164 (2018).

- Muinonen, K., Markkanen, J., Väisänen, T., Peltoniemi, J., Penttilä, A. Multiple scattering of light in discrete random media using incoherent interactions. Optics Letters. 43, 683-686 (2018).

- Markkanen, J., Väisänen, T., Penttilä, A., Muinonen, K. Scattering and absorption in dense discrete random media of irregular particles. Optics Letters. 43, 2925-2928 (2018).

- Väisänen, T., Markkanen, J., Penttilä, A., Muinonen, K. Radiative transfer with reciprocal transactions: Numerical method and its implementation. Public Library of Science One (PLoS One). 14, e0210155 (2019).

- Martikainen, J., Penttilä, A., Gritsevich, M., Videen, G., Muinonen, K. Absolute spectral modelling of asteroid (4). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 483, 1952-1956 (2019).

- Markkanen, J., Agarwal, J., Väisänen, T., Penttilä, A., Muinonen, K. Interpretation of phase functions of the comet 67P/Churyumov-Gerasimenko measured by the OSIRIS instrument. Astrophysical Journal Letters. 868 (1), L16 (2018).

- Markkanen, J., Yuffa, A. J. Fast superposition T-matrix solution for clusters with arbitrarily-shaped constituent particles. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 189, 181-188 (2017).

- Markkanen, J., Ylä-Oijala, P. Numerical Comparison of Spectral Properties of Volume-Integral-Equation Formulations. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 178, 269-275 (2016).

- Lindqvist, H., Martikainen, J., Räbinä, J., Penttilä, A., Muinonen, K. Ray optics for absorbing particles with application to ice crystals at near-infrared wavelengths. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 217, 329-337 (2018).

- Martikainen, J., Penttilä, A., Gritsevich, M., Lindqvist, H., Muinonen, K. Spectral modeling of meteorites at UV-vis-NIR wavelengths. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 204, 144-151 (2018).

- Gor'kov, L. P. On the forces acting on a small particle in an acoustical field in an ideal fluid. Soviet Physics Doklady. 6, (1962).

- Reddy, V. Vesta Rotationally Resolved Near-Infrared Spectra V1.0. EAR-A-I0046-3-REDDYVESTA-V1.0. NASA Planetary Data System. , (2011).

- Tedesco, E. F., Noah, P. V., Noah, M., Price, S. D. IRAS Minor Planet Survey. IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0. NASA Planetary Data System. , (2004).

- Hicks, M. D., Buratti, B. J., Lawrence, K. J., Hillier, J., Li, J. -. Y., Vishnu Reddy, V., Schröder, S., Nathues, A., Hoffmann, M., Le Corre, L., Duffard, R., Zhao, H. -. B., Raymond, C., Russell, C., Roatsch, T., Jaumann, R., Rhoades, H., Mayes, D., Barajas, T., Truong, T. -. T., Foster, J., McAuley, A. Spectral diversity and photometric behavior of main-belt and near-Earth vestoids and (4) Vesta: A study in preparation for the Dawn encounter. Icarus. 235, 60-74 (2014).

- Weidling, R., Güttler, C., Blum, J. Free collisions in a micro-gravity many-particle experiment. I. Dust aggregate sticking at low velocities. Icarus. 218, 688-700 (2012).

- Blum, J., Beitz, E., Bukhari, M., Gundlach, B., Hagemann, J. -. H., Heißelmann, D., Kothe, S., Schräpler, R., von Borstel, I., Weidling, R. Laboratory drop towers for the experimental simulation of dust-aggregate collisions in the early solar system. Journal of Visualized Experiments (JoVE). (88), e51541 (2014).

- Poppe, T., Schräpler, R. Further experiments on collisional tribocharging of cosmic grains. Astronomy & Astrophysics. 438, 1-9 (2005).

- Reddy, V., Sanchez, J. A., Nathues, A., Moskovitz, N. A., Li, J. -. Y., Cloutis, E. A., Archer, K., Tucker, R. A., Gaffey, M. J., Mann, J. P., Sierks, H., Schade, U. Photometric spectral phase and temperature effects on Vesta and HED meteorites: Implications for Dawn mission. Icarus. 217, 153-168 (2012).

- Gehrels, T. Minor planets. I. The rotation of Vesta. Photometric studies of asteroids. Astronomical Journal. 72, 929-938 (1967).

- Bertini, I., La Forgia, F., Tubiana, C., Güttler, C., Fulle, M., Moreno, F., Frattin, E., Kovacs, G., Pajola, M., Sierks, H., Barbieri, C., Lamy, P., Rodrigo, R., Koschny, D., Rickman, H., Keller, H. U., Agarwal, J., A'Hearn, M. F., Barucci, M. A., Bertaux, J. -. L., Bodewits, D., Cremonese, G., Da Deppo, V., Davidsson, B., Debei, S., De Cecco, M., Drolshagen, E., Ferrari, S., Ferri, F., Fornasier, S., Gicquel, A., Groussin, O., Gutierrez, P. J., Hasselmann, P. H., Hviid, S. F., Ip, W. -. H., Jorda, L., Knollenberg, J., Kramm, J. R., Kührt, E., Küppers, M., Lara, L. M., Lazzarin, M., Lin, Z. -. Y., Lopez Moreno, J. J., Lucchetti, A., Marzari, F., Massironi, M., Mottola, S., Naletto, G., Oklay, N., Ott, T., Penasa, L., Thomas, N., Vincent, J. -. B. The scattering phase function of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko coma as seen from the Rosetta/OSIRIS instrument. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 469, 404-415 (2017).

Réimpressions et Autorisations

Demande d’autorisation pour utiliser le texte ou les figures de cet article JoVE

Demande d’autorisationThis article has been published

Video Coming Soon