Method Article

Рассеяние и поглощение света в планетарных реготам

В этой статье

Резюме

Численные и экспериментальные методы представлены для многократного рассеяния света в дискретных случайных носителях плотно упакованных частиц. Методы используются для интерпретации наблюдений астероида (4) Весты и кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

Аннотация

Теоретические, численные и экспериментальные методы представлены для многократного рассеяния света в макроскопических дискретных случайных носителях плотно упакованных микроскопических частиц. Теоретические и численные методы составляют основу Радиационного перевода с помощью взаимных транзакций (R2T2). Рамка R2T2 предполагает отслеживание времени разброса взаимодействий в частотном пространстве, предполагая, что фундаментальные рассеяния и амортизаторы представляют собой элементы объема длины волны, состоящие из большого количества случайных распределенных частиц. Дискретные случайные носители полностью упакованы с элементами громкости. Для сферических и несферических частиц взаимодействия внутри элементов объема вычисляются именно с помощью метода Superposition T-Matrix (STMM) и метода интегрального уравнения объема (VIEM), соответственно. Для обоих типов частиц взаимодействия между различными элементами объема вычисляются именно с помощью STMM. Поскольку отслеживание происходит в дискретных случайных носителях, используются некогерентные электромагнитные поля, то есть когерентное поле элементов объема удаляется из взаимодействий. Экспериментальные методы основаны на акустической левитации образцов для бесконтактных, неразрушающих измерений рассеяния. Левитация предполагает полный ультразвуковой контроль положения и ориентации образца, то есть шесть степеней свободы. Источник света является лазерным источником белого света с монохроматором и поляризатором. Детектор представляет собой мини-фотомультипликатор нуючку на вращающемся колесе, оснащенную поляризаторами. R2T2 проверяется с помощью измерений для мм-шкалы сферического образца плотно упакованных частиц кремнезема. После проверки применяются методы интерпретации астрономических наблюдений для астероида (4) Весты и кометы 67P/Чурюмова-Герасименко(рисунок1), недавно посетившего миссию НАСА Dawn и миссию EsA Rosetta, соответственно.

Введение

Астероиды, кометные ядра и безвоздушные объекты Солнечной системы в целом покрыты планетарными реготами, рыхлыми слоями частиц разного размера, формы и состава. Для этих объектов два вездесущих астрономических явления наблюдаются под небольшими углами солнечной фазы (угол Солнца-объекта-наблюдателя). Во-первых, яркость рассеянного света в астрономической шкале величины наблюдается, чтобы увеличить нелинейно к нулевой фазе угол, обычно называемый эффект оппозиции1,2. Во-вторых, рассеянный свет частично линейно поляризован параллельно плоскости рассеяния (плоскость солнечного объекта-наблюдателя), обычно называемой отрицательной поляризизацией3. Явления не имеют количественного толкования с конца 19-го века для эффекта оппозиции и с начала 20-го века для отрицательной поляризации. Их правильное толкование является необходимым условием количественной интерпретации фотометрических, поляриметрических и спектрометрических наблюдений безвоздушных объектов, а также рассеяния радаров с их поверхностей.

Было предложено4,5,6 ,7, что последовательный механизм рассеяния (CBM) в нескольких рассеяния, по крайней мере частично отвечает за астрономические явления. В КДМ частичные волны, взаимодействующие с теми же рассеянием в противоположном порядке, всегда конструктивно вмешиваются в точное направление рассеяния. Это связано с совпадающими оптическими путями взаимных волн. В других направлениях, вмешательство варьируется от разрушительного к конструктивному. Конфигурационное усреднение в дискретной случайной среде частиц приводит к усилению рассеяния. Что касается линейной поляризации, То, что МД является избирательным и приводит к отрицательной поляризации в случае положительной поляризации разъемов, общей характеристикой в одиночном рассеянии (ср. Рассеяние Рейли, отражение Френеля).

Рассеяние и поглощение электромагнитных волн (света) в макроскопической случайной среде микроскопических частиц представляет собой открытую вычислительную проблему в планетарной астрофизике8,9. Как показано выше, это привело к отсутствию количественных обратных методов интерпретации наземных и космических наблюдений объектов Солнечной системы. В настоящей рукописи представлены новые методы преодоления разрыва между наблюдениями и их моделированием.

Экспериментальные измерения рассеяния по малой частичке образца в контролируемом положении и ориентации (шесть степеней свободы) остаются открытыми. Характеристики рассеяния для отдельных частиц ранее измерялись как средние значения ансамбля по размеру, форме и распределению ориентации10 путем введения потока частиц через объем измерения. Разрозненные характеристики для отдельных частиц при левитации были выполнены с использованием, например, электродинамической левитации11 и оптических пинцетов12,13,14. В настоящей рукописи, новый экспериментальный метод, основанный на ультразвуковой левитации с полным контролем образца позиции и ориентации предлагается15.

В настоящей рукописи кратко излагаются выводы проекта, финансируемого в течение пяти лет в 2013-2018 годах Европейским исследовательским советом (ERC): рассеяние и поглощение электромагнитных волн в particuLate Media (SAEMPL, ERC Advanced Grant). SAEMPL удалось выполнить свои три основные цели: во-первых, новые численные методы Монте-Карло были получены для рассеяния дискретными случайными носителями плотно упакованных частиц16,17,18; во-вторых, была разработана и построена новая экспериментальная аппаратура для контролируемых лабораторных измерений проб валидации в левитации15; в-третьих, численные и экспериментальные методы были применены для интерпретации астрономических наблюдений19,20.

Далее подробно описаны протоколы использования экспериментального рассеянного трубопровода для измерений, соответствующего вычислительного конвейера, а также трубопроводов приложений. Вычислительный конвейер состоит из программного обеспечения для асимметричных точных вычислений в случае конечных систем частиц (Superposition T-Matrix Method STMM21 и Volume Integral Equation Method VIEM22) и приблизительных вычисления для asymptotically бесконечные случайные носители частиц используя множественные методы рассеяния (SIRIS23,24, Радиационный переход с когерентной Backscattering RT-CB8,9,и Радиативная передача с взаимными транзакциями R2T216,17,18). Экспериментальный трубопровод включает в себя подготовку, хранение и использование образцов, их левитации в объеме измерения, а также выполнение фактического измерения рассеяния по диапазону разносторонних углов с различными поляризаторами Конфигурации. Трубопровод применения касается использования вычислительных и экспериментальных трубопроводов для интерпретации астрономических наблюдений или экспериментальных измерений.

протокол

1. Измерение рассеяния света

-

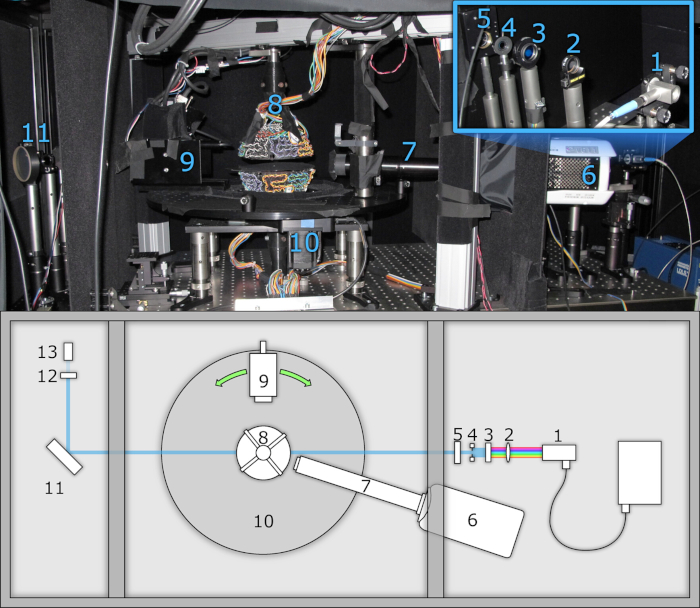

Настройка рассеяния для измерения(рисунок2)

- Для начала установите рассеяние, включив источник света, фотомультипликаторные трубки (ПМТ) и усилители. Разрешить системе стабилизироваться в течение 30 минут.

- Выровнять и центр инцидента пучка с пинхолами. Две пинхолы крепятся в предварительно измеренных точках на вращающейся доске, на 180 градусов друг от друга и в том же радиусе. Центр пучка на первой пинхол и настроить его угол так, что свет также входит через вторую пинхол.

-

Настройка левитатора акустического образца

- Затем навяжгите акустический образец левитатора, вставив микрофон в центр левитатора и запустив калибровочный скрипт.

- Калибровать фазированный блок акустического левитатора, измеряя акустическое давление для каждого элемента массива в предполагаемом месте левитации в качестве функции водительского напряжения. Используйте эту калибровку, чтобы компенсировать различия между каналами массива. Расположите калибровочный микрофон, центрируя его тень как в луче, так и в перпендикулярном луче, созданном двумя зеркалами.

- Рассчитайте параметры вождения массива, которые создают асимметричную акустическую ловушку, и подавайте их электронике генерации сигналов. Это достигается путем минимизации потенциала Горкова25 и выравнивания градиентов давления в месте левитации.

- Затем сделайте зачистку измерения с помощью пустого левитатора. Развертки показывает любые сигналы, генерируемые окружающим светом, отражения от окружающей среды, или электрические шумы.

-

Обработка образцов, вставка и измерение

- После установки, использовать акустически прозрачную ложку сетки, чтобы ввести образец в акустический левитатор.

- Используя видеокамеру и оптику с высоким увеличением, проинспектировать ориентацию и стабильность образца до и после измерения рассеяния.

- Прочность и асимметрия акустической ловушки оптимизированы для максимальной устойчивости образца. Следовательно, акустическая мощность устанавливается как можно ниже.

- Если образец асимметричный, поверните его вокруг вертикальной оси, чтобы получить информацию о его форме. Выполните вращение, медленно изменяя выравнивание акустической ловушки. Во время визуализации нанесите дополнительное освещение для улучшения качества изображения.

- Затем закройте измерительную камеру, чтобы блокировать внешний свет.

- Используя компьютерный интерфейс, выберите ориентацию образца, а также угловое разрешение и диапазон измерения. Входящий и рассеянный свет фильтруются линейными поляризаторами, которые моторизованы.

- Запустите автоматизированную развертки измерения. Это будет измерять четыре точки для каждого угла с поляризаторными ориентациями (горизонтальные, горизонтальные), (горизонтальные, вертикальные), (вертикальные, вертикальные) и (вертикальные, горизонтальные).

- Повторите каждый развертки три раза, чтобы устранить выбросы. Для асимметричных образцов повторите измерение в различных примерных ориентациях.

- Восстановить образец после измерения, выключив акустическое поле и позволяя образцу падать на акустически прозрачную ткань. Затем выполните еще одну меру развертки с пустым левитатором, чтобы обнаружить любые возможные дрейфующие из-за условий окружающего света.

- После завершения, сохранить данные. Проанализируйте данные для расчета матричных элементов Мюллера для каждого угла через линейное сочетание интенсивности при различных поляризациях1

2. Моделирование плотно упакованных сферических носителей размером с мм, состоящих из сферических частиц

- Чтобы начать моделирование, используйте доступ SSH для подключения к кластеру CSC - IT Center for Science Limited, Taito. Скачать и собрать все необходимые программы, которые предварительно настроены для Taito, запустив Башcompile.sh.

- Перейдите в рабочий каталог, выражая CD $WRKDIR.

- Скачать файлы источников с git-клоном git'bitbucket.org:planetarysystemresearch/protocol2.git protocol2).

- Перейдите в недавно созданный каталог cd protocol2.

- Скачать и компилировать необходимые программы, запустив Bashcompile.sh, которые предварительно настроены для Taito.

- Затем откройте текстовый редактор nano и назначайте параметры для одного рассеяния, элемента объема и изученного образца, чтобы соответствовать изученному образцу, модифицируя файл PARAMS.

- Затем запустите конвейер, выполнить команду bash run.sh. Когда закончите, напишите полную матрицу Мюллера образца в папку темпа как final.out.

3. Интерпретация спектра отражения для астероида (4) Веста

- Получение сложных рефракционных индексов для говардита.

- Скачать SIRIS4 (git клон git'bitbucket.org:planetarysystemresearch/siris4.2.git).

- Компилировать путем выполнения сделать в src-folder. Переименуй исполняемый siris42 в siris4.

- В mainGo.f90, изменение линии 395 до r0'0.05'rmax'sqrt (ran2). Составить путем выполнения сделать.

- Загрузите необходимые скрипты MATLAB, выражая "git clone git'bitbucket.org:planetarysystemresearch/protocol4a.git".

- Копирование исполняемых файлов, созданных в шагах 3.1.2. и 3.1.3. для JoVEОптима-фолдера.

- Перейти к папке JoVEOptimize.

- В input1.in файла установите радиус до 30 мкм для размера частицы Говардита и зафиксите реальную часть рефракционного индекса до 1,8. В input2.in файла установите радиус до 15 000 мкм.

- Оцените верхние и нижние границы для воображаемой части рефракционных индексов и сохраните их в два отдельных файла. Код использует метод бисекции и использует эти значения в качестве отправной точки.

- В файле optimizek.m установите имена файлов верхней и нижней границ воображаемой части рефракционных индексов и название файла измеренного спектра отражения порошка Говардита. Установите диапазон длины волны до 0,4-2,5 мкм с 0,05-мкм шаги.

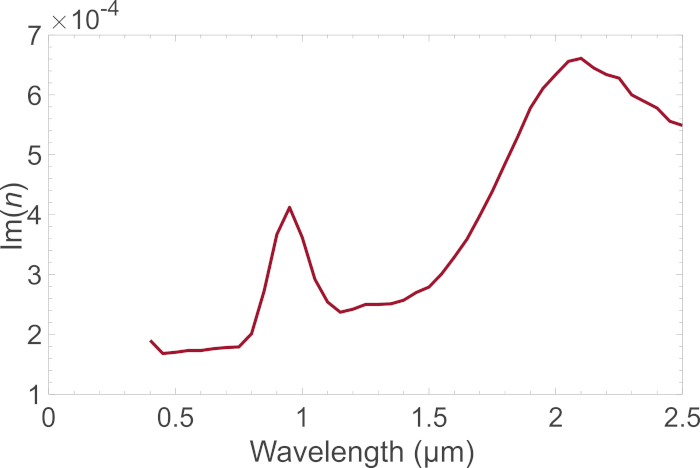

- Выполнить optimizek.m в MATLAB для получения сложных рефракционных индексов для говардита (см. рисунок 3). Во-первых, код вычисляет свойства рассеяния для частиц говарда размером 30 мкм (радиус), а затем использует эти частицы в качестве диффузных рассеяний внутри объема размером 15 000 мкм (радиус). Эти шаги повторяются для каждой длины волны до тех пор, пока вычисленные отражения не сопомогут с измеренным отражением.

- Моделирование спектра отражения Весты.

-

Вычисление рассеяния частиц говардита с помощью SIRIS4

- Используйте SIRIS4 для вычисления рассеяния свойств частиц Говардита, сначала переместив исполняемый файл siris4 в ту же папку с входной-файлом и р-матрицей-файлом. Затем скопируйте входные данные и pmatrix-1.in из тестовой папки.

- В входе 1.in, установите число лучей до 2 миллионов, число частиц образца до 1000, стандартное отклонение радиуса до 0.17, и индекс power-law функции корреляции до 3. Затем установите реальную часть рефракционного индекса до 1,8 и используйте воображаемую часть рефракционного индекса n, как описано в текстовом протоколе.

- Затем запустите SIRIS4, выполнить команду, показанную здесь для каждой длины волны от 0,4 до 2,5 микрон, используя диапазон размеров от 10 до 200 микрон в диаметре с шагом выборки 10 микрон.

- Затем сохраните каждую вычисленную фазовую матрицу P в файл pmatrix-x.in. X в имени файла описывает число длины волны и колеблется от 1 до 43 для каждого размера частицы. Файл будет содержать углы рассеяния, а также элементы матрицы рассеяния P11,P12,P22,P33,P34и P44 для одной длины волны и размера частиц.

-

Среднее полученное рассеяние матриц, одноразовые альбедо и пути среднего размера над распределением размера power-law с индексом 3.2 19 лет , 24.

- Переместите pmatrix-файлыв папки так, чтобы каждая папка представляла один размер частицы и содержит вычисленные р-матрицы для всех длин волн. Назовите папки fold1, сложите2,..., foldN, где N является число размеров частиц.

- Напишите рассеяния и вымирания эффективности qsca и qext, а также равные прогнозируемые области-сферы радиус значения гхит от вывода-файлы в один файл, scas.dat.

- Перейти к папке JoVEAverage, которая была загружена в шаге 3.1.4.

- Переместите папки и scas.dat в ту же папку с AvgPowerLaw.m.

- Выполнить AvgPowerLaw.m в MATLAB. Код вычисляет усредненные матрицы рассеяния, одноразовые альбедо, и средние длины свободного пути над распределением размера power-law с индексом 3.2.

-

Вычисление конечного спектра Весты с помощью SIRIS4

- Используйте рассеяния диффузного внутри объема размером с Vesta с рефракционным индексом 1. В входной файл, используйте усредненные одного рассеяния albedos и означает свободный путь длины для внутренних рассеяний.

- Далее, запустите SIRIS4 на каждой длине волны, выполнить команду, показанную здесь, где X является длина волны. Код считывает усредненные матрицы рассеяния в качестве ввода для внутренних рассеяний диффузных.

- Изучите абсолютное отражение под углом 17,4 градуса.

- Получить наблюдаемые спектры Весты на 17,4-градусный угол фазы от НАСА Планетарная система данных26.

- Масштаб Веста наблюдается спектра к геометрическому альбедо значение 0,42327 на 0,55 микрон27. Чтобы добраться до 17,4 градуса, нанесите коэффициент 0,491 на масштабную спектру28. Сравните как смоделированные, так и наблюдаемые спектры по всему диапазону длин волн.

-

Вычисление рассеяния частиц говардита с помощью SIRIS4

4. Фотометрическое и поляриметрическое моделирование (4) Весты

-

Вычислительные свойства рассеяния для элементов объема, содержащих частицы говардита в форме воронового

- Подключитесь к CSC - ИТ-центр для науки ООО кластера Taito через sSH доступа.

- Перейдите в рабочий каталог, выражая CD $WRKDIR.

- Загрузите исходные файлы (git clone git'bitbucket.org:planetarysystemresearch/jvie-t'matrix.git).

- Компилировать путем выполнения сделать в папке.

- Создание элементов объема, которые содержат воронежские частицы говардита с помощью MATLAB-код voronoi-element.m. В voronoi-element.m, установить длину волны до 0,45 мкм, N'elems до 128, параметр размера (elem'ka) до 10, индекс силового права до 3, минимальный радиус частиц до 0,143 мкм, максимальный радиус частиц до 0,35 мкм, упаковка плотности до 30%, и использовать полученный сложный рефреактивного индекса для Говардита.

- Выполнить voronoi-element.m в MATLAB. Код генерирует 128 сет-файлов для объемных элементов с различными реализациями Воронеж-частиц с использованием распределения размера власти.

- Вычислите T-матрицы для генерируемых объемных элементов с помощью JVIE. В runarray-JVIE-T.sh, набор массива 1-128. Параматеры - это k 13.962634, сетка - название сгенерированной сетки в 4.1.6, T'out - название выходной T-матрицы, T'matrix No 1, и элемека No 10.

- Выполнить JVIE путем выполнения sbatch runarray -JVIE-T.sh.

- Вычислить усредненные свойства рассеяния из T-матриц, вычисляемых с кодом JVIE. Выполнить ./multi-T -N'Tin 128 в той же папке, где находятся вычисленные T-матрицы. Код записывает усредненую некогерентную матрицу Мюллера в и поперечные сечения и альбедо в output.txt.

-

Расчеты RT-CB

- Начните с загрузки файлов источников с git (git clone git'bitbucket.org:planetarysystemresearch/protocol4b.git protocol4b) и переместите файлы в загруженный каталог protocol4b.

- Далее, скачать и собрать все необходимые программы, запустив Баш compile.sh.

- При готовности скопируйте матрицу рассеяния усредненный вход (шаг 3.2.2.5), а также матрицу рассеяния амплитуды (шаг 4.1.9) в текущий рабочий каталог.

- Затем откройте текстовый редактор, nano, и измените файл PARAMS, чтобы установить желаемые параметры.

- Запустите конвейер, выполнить Баш run.sh. Затем напишите полную матрицу Мюллера в папку "Темп" как rtcb.out.

5. Интерпретация наблюдений для кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

-

Вычисление некогерентных элементов громкости с быстрой суперпозицией T-матричный метод (FaSTMM) для органических и частиц зерна

- Выполнить ./incoherent-input -lambda 0.649 -m'r 2.0 -m'i 0.2 -плотность 0.3 -lowB 0.075 -upB 0.125 -npower 3 -S'out pmatrix-org.dat.

- Выполнить ./incoherent-input -lambda 0.649 -m'r 1.6 -m'i 0.0001 -плотность 0.0375 -lowB 0.6 -upB 1.3 -npower 3 -S'out pmatrix-sil.dat.

-

Вычисление средней некогерентной матрицы Мюллера (pmatrix.in), альбедо (альбедо), означает свободный путь (mfp) и когерентный эффективный рефракционный индекс (m'eff)

- Беги матлаб. Тип команд:

Сорг-наг ('pmatrix-org.dat');

Ссиленат ('pmatrix-sil.dat');

S - (Сорг-Силь)/2; сохранить('pmatrix.in','S','-ascii');

Цска (Скка-сил и Ска-Орг)/2;

Кекст -2 (Кекстосил и Кекстёрг) /2;

альбедо и Csca/Cext;

mfp - Vol/Cext;

где Csca'org и Cext'org являются некогерентным рассеяния и вымирания поперечные разделы от шага 5.1.2, и Csca'sil и Cext'sil являются некогерентной рассеяния и вымирания поперечные разделы от шага 5.1.3. - Выполнить ./m'eff (Csca, r) в командной строке, чтобы получить m'eff, где находится радиус элемента громкости.

- Беги матлаб. Тип команд:

- Вычисление свойств рассеяния частиц комы.

- Установите значения со ступени 5.2.1 и 5.2.2 (т.е. альбедо, mfp, m'eff в input.in файле).

- Установите индекс power-law для длины корреляции до 3,5 в input.in файле.

- Выполнить SIRIS4 растворитель (./siris4 input.in pmatrix.in) для размеров частиц от 5 мкм до 100 мкм с помощью шага 5.

- Выход фазы комы функций от sirIS4 решателю.

-

Вычислительные рассеяния свойств ядра

- Начните с MATLAB и запустите усреднение обычной powerlaw'ave.m в среднем результаты над power-law размер распределения индекса -3 после расчета функции фазы комы (шаг 5.3.4) от sirIS4 решателя. Ожидаемые обычные выходы pmatrix2.in,альбедо, и средний свободный путь.

- Затем установите результаты выходов, альбедо и среднего свободного пути, в input.in файл.

- Установите размер до 1 миллиарда, а индекс power-law функции корреляции для формы до 2.5. Затем запустите SIRIS4 с помощью командной строки, показанной здесь, чтобы получить функцию фазы ядра.

Результаты

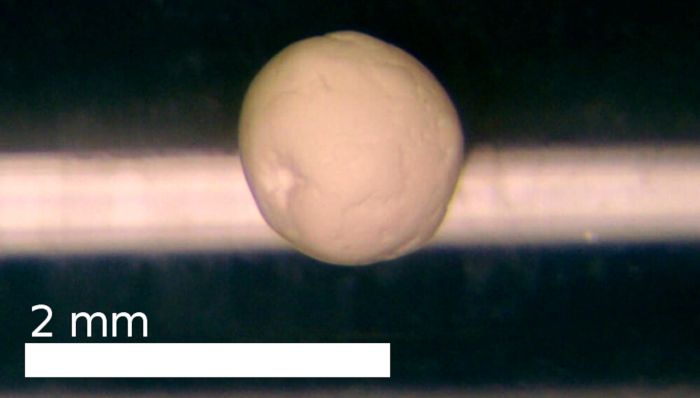

Для нашего эксперимента, агрегат номинально состоящий из плотно упакованных 0,5 мкм сферических частиц SiO2 был выбран29,30 и полированной далее, чтобы приблизить сферическую форму, после чего он был охарактеризован взвешивания и измерения его размеров(рисунок 4). Почти сферический агрегат имел диаметр 1,16 мм и плотность объема 0,47. Рассеяние света измерялось в соответствии с шагом 1. Луч был отфильтрошен до 488 х 5 нм, с гауссианским спектром. Измерение было усреднено с трех зачисток и пустой сигнал левитатора был вычтен из результата.

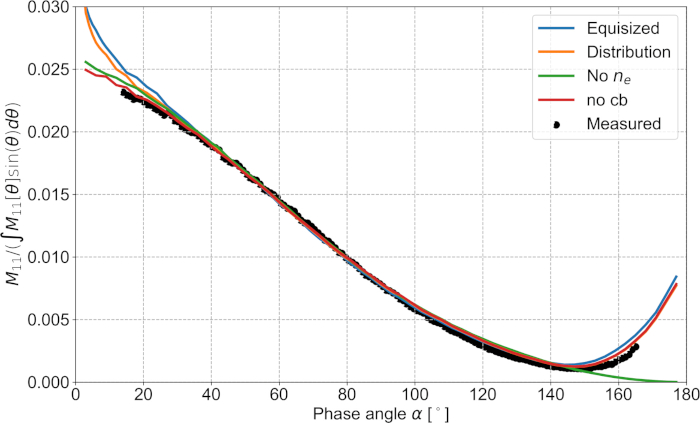

Из интенсивности четырех различных конфигураций поляризации мы вычислили фазовую функцию, степень линейной поляризации для неполяризованного освещения инцидента -M12/M11, и деполяризацию M 22 Г. /M 11, как функция угла фазы(рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7). Одним из известных систематических источников погрешности нашего измерения является коэффициент вымирания линейных поляризаторов, который составляет 300:1. Для этого образца, однако, это адекватно, так что утечка поляризованного света ниже порога обнаружения.

Численное моделирование состоит из нескольких программ, взаимосвязанных скриптами, которые обрабатывают информационный поток в соответствии с параметрами, приведенными пользователем. Скрипты и программное обеспечение предварительно настроены для работы на CSC - IT Center for Science Ltd. в Taito кластера, и пользователь должен изменить скрипты и Makefiles себя, чтобы получить инструмент моделирования для работы на других платформах. Инструмент начинается с запуска STMM-решателя20, который вычисляет характеристики объемно-элементного элемента, описанные в Вяйсенеи и др.18. После этого в качестве ввода для двух различных программ используются характеристики рассеяния и поглощения элемента громкости. Растворитель рассеяния Mie используется для поиска эффективного рефракционного индекса путем сопоставления последовательного рассеяния поперечного сечения элемента объема с сферой Mie равного размера20. Затем агрегат моделируется путем запуска программного обеспечения SIRIS4 с элементом громкости в качестве рассеяния диффузного и с эффективным рефракционным индексом на поверхности агрегата. Последовательный компонент рассеяния добавляется отдельно, потому что нет программного обеспечения, которое может одновременно лечить эффективную рефракционную среду и связную рассеяние. В настоящее время РТ-ЦБ не в состоянии учитывать эффективную рефракционную среду, в то время как СИРИЗА4 не в состоянии учитывать когерентную обратную реакцию. Последовательное backscattering, однако, добавляется к SIRIS423,24 результаты примерно за счет запуска объем-элемент рассеяния характеристики через рассеяние фазы разложения программного обеспечения PMDEC, который вытекает чистые матрицы Мюллера и Джонса, необходимые для RT-CB9. Затем компонент когерентного рассеяния извлекается путем вычитания компонента радиационного переноса из результатов РТ-КБ. Затем к результатам, полученным от SIRIS4, добавляется извлеченный когерентный компонент рассеяния.

Мы смоделировали численно свойства мм размера (радиус 580 мкм) SiO2 совокупности, следуя шагу 2. Мы использовали два вида объемных элементов, один из них состоит из номинальных равномерных частиц (0,25 мкм), а другой состоящий из обычно распределенных (средние 0,25 мкм, стандартное отклонение 0,1 мкм) частиц, усеченных в диапазоне 0,1-0,2525 мкм. распределение частиц основано на том факте, что по существу все образцы SiO2 с данным номинальным размером частиц также имеют значительное инопланетное распределение мелких частиц31. В общей сложности, 128 объемных элементов размера kR0No 10 были взяты из 128 периодических коробок, содержащих около 10 000 частиц, упакованных с плотностью объема v47% каждая. Из спецификаций материала, у нас есть n1.463'i0 на длине волны 0.488 мкм, который является длиной волны, используемой в измерениях.

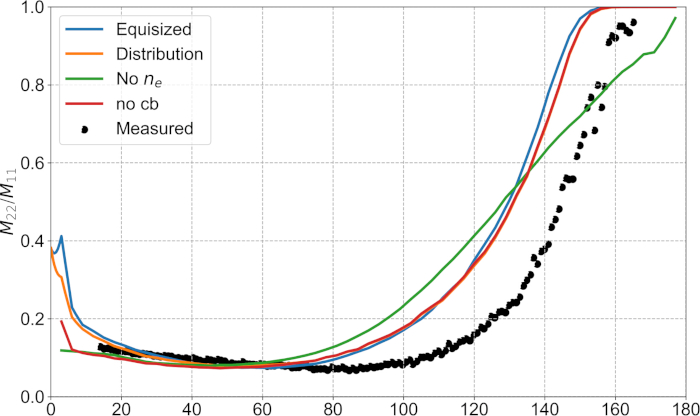

С ПОМОЩЬю SIRIS4 были решены и усреднена свойства рассеяния 100 000 агрегатов с радиусом 580 мкм, стандартное отклонение 5,8 мкм, а также индекс энерго-правовой функции корреляции 2. Эти результаты построены (см. Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7) с экспериментальными измерениями, и дополнительное моделирование без эффективной среды. Оба варианта распределения частиц приводят к совпадению с измеренной фазовой функцией (см. рисунок5), хотя они приводят к различным характеристикам поляризации, как это видно на рисунке 6. Эти различия могут быть использованы для определения основного распределения частиц в образце. Лучший выбор заключается в использовании усеченного нормального распределения вместо равновесных частиц (см. рисунок6). Если используются только нормализованные фазовые функции, то базовые распределения неразличимы (сравните рисунок5, рисунок 6, рисунок7). На рисунке 7 для деполяризации численные результаты имеют функции, сходные с измеренной кривой, но функции смещаются на 10 градусов в направлении обратного рассеяния. Эффективный рефракционный индекс положительно корректирует результаты, как видно из моделирования, полученного с помощью и без эффективной среды (см. Рисунок5, Рисунок 6, Рисунок7). Различия в поляризации(рисунок 6) указывают на то, что образец имеет, предположительно, более сложную структуру (например, отдельную мантию и ядро), чем наша однородная модель. Это, однако, выходит за рамки существующих микроскопических методов для характеристики образцов для получения истинной структуры агрегата. Когерентное рассеяние было добавлено отдельно к результатам. Измерения отсутствие видимого всплеска интенсивности наблюдается на backscattering углы, но степень линейной поляризации является более отрицательным между 0-30 ", которые не могут быть произведены без последовательного backscattering (сравните "распределение" с "нет CB", см. Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7).

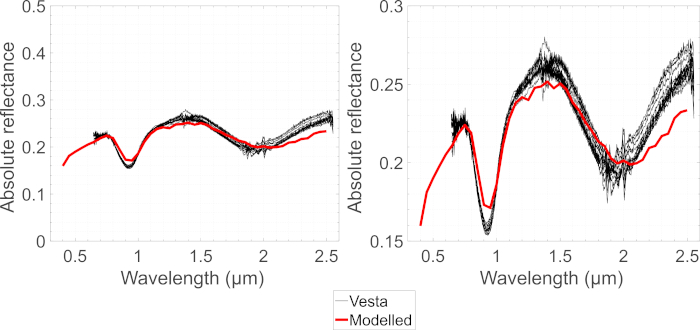

Для применения солнечной системы мы сравнили наблюдаемые спектры Весты и смоделированный спектр, полученный следующим протоколом 3. Результаты показаны на рисунке 3 и рисунке 8, и они предполагают, что частицы говардита, причем более 75% из них имеют размер частицы меньше 25 мкм, доминируют в реголите Весты. Хотя общий совпадение вполне удовлетворительное, смоделированные и наблюдаемые спектры немного отличаются: центры абсорбции диапазона модельного спектра смещаются на более длинные длины волн, а спектральная минима и максима, как правило, неглубокие по сравнению с наблюдаемыми Спектров. Различия в минима и максима могут быть объяснены тем, что взаимные эффекты слежки между частицами реголита не учтены: эффекты слежки сильнее для низких отражений и слабее для высоких отражений и, в относительный смысл, уменьшит спектральную минимуму и увеличит спектральную максиму при учете в моделировании. Кроме того, воображаемые части сложных рефракционных индексов говардита были получены без учета поверхностно-грубости длины волны, и, таким образом, полученные значения могут быть слишком малы, чтобы объяснить спектральную минимку. При дальнейшем использовании этих значений в нашей модели с использованием геометрической оптики, глубины полосы в моделируемом спектре могут стать слишком мелкими. Эти эффекты масштаба волны могут также играть определенную роль на более длинных длинах волн вместе с небольшим вкладом низкого конца хвосттеплового спектра выбросов. Различия также могут быть вызваны композиционным несоответствием нашего образца Говардита и минералов Весты, а также различным распределением размеров частиц, необходимым для модели. Наконец, спектр отражения Весты наблюдались при температуре 180-200 К, а наш образец говардита измерялся комнатной температурой. Reddy et al.32 показали, что центры абсорбции переходят на более длинные длины волн с повышением температуры.

Фотометрические и полярные фазы кривой наблюдений для астероида (4) Веста из Gehrels33 и НАСА Планетарной системы данных малых тел узла (http://pdssbn.astro umd.edu/sbnhtml), соответственно. Их моделирование следует за шагом 4 и начинается с рефракционного индекса частиц и распределения размеров, доступных из спектрометрического моделирования на длине волны 0,45 мкм. Эти частицы имеют размеры больше 5 мкм, то есть намного больше длины волны и, таким образом, находятся в режиме геометрической оптики, называемом популяцией крупных частиц. Для моделирования фазовой кривой также включается дополнительная популяция мелких частиц частиц, набитых субволнами, при этом должное внимание уделяется во избежание конфликтов с спектрометрическим моделированием выше.

Комплексный рефракционный индекс установлен на 1,8-000168. Эффективные размеры частиц и одноразовые альбедо в популяциях крупных частиц и мелких частиц равны (9,385 мкм, 0,791) и (0,716 мкм, 0,8935), соответственно. Средняя длина свободного пути в крупных и малых частицах носителей составляет 16,39 мкм и 0,56 мкм. Среда большой частицы имеет плотность объема 0,4, в то время как среда малых частиц имеет плотность объема 0,3. Доли больших частиц и малых частиц в реголите Веста, как предполагается, 99% и 1%, соответственно, что дает общий одноразового альбедо 0,815 и общую среднюю свободную длину пути 12,78 мкм. После шага 4 геометрический альбедо Весты на 0,45 мкм оказывается 0,32 в справедливом согласии с наблюдениями (ср. Рисунок 8 при экстраполировании на нулевой угол фазы).

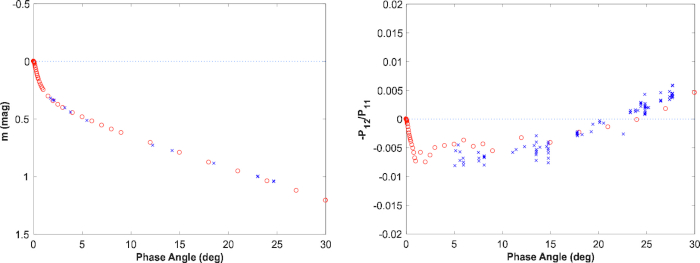

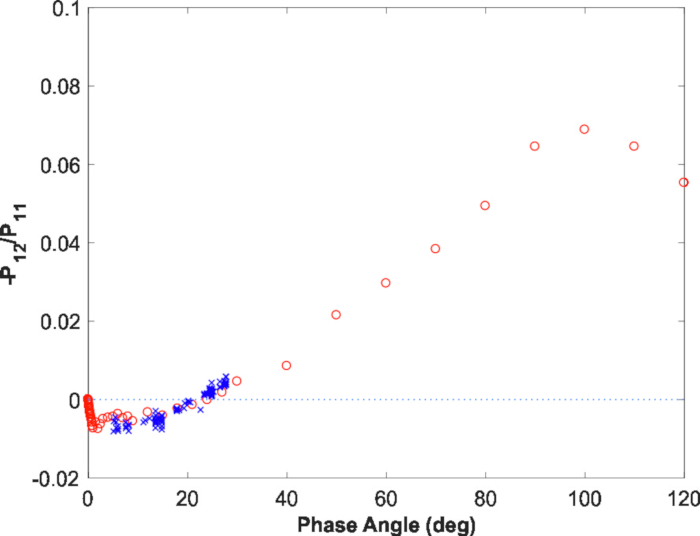

Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11 изображают фотометрическое и полярное моделирование кривой фазы для Весты. Для кривой фотометрической фазы(рисунок 10, слева) кривая фазы модели от RT-CB сопровождается линейной зависимостью от масштаба (коэффициент наклона -0,0179 mag/"), имитируя эффект затенения в плотно упакованном, хай-альбедо реголит. Никакие изменения не были вызваны для степени поляризации(рисунок 10, право; Рисунок 11). Модель успешно объясняет наблюдаемые кривые фотометрической и поляриметрической фазы и предлагает реалистичный прогноз для максимальной поляризации вблизи угла фазы 100 градусов, а также для характеристик под небольшими фазовыми углами .3.

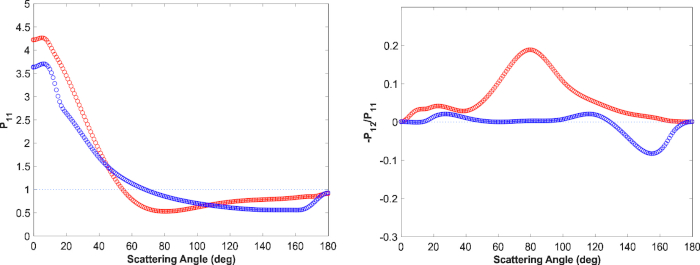

Поразительно, как мельчайшая часть популяции мелких частиц способна завершить объяснение фазовых кривых(рисунок 10, рисунок 11). Есть интригующие аспекты моделирования участие. Во-первых, как показано на рисунке 9 (слева), функции фазы одноразового рассеяния для популяций больших и мелких частиц очень похожи, в то время как элементы линейной поляризации значительно отличаются. Во-вторых, в расчетах RT-CB обе популяции частиц способствуют когерентным эффектам рассеяния. В-третьих, для получения реалистичной максимальной поляризации в реголите должна быть значительная популяция крупных частиц (в согласии с спектральным моделированием). При нынешнем независимом смешивании малых частиц и носителей больших частиц остается возможным присвоить часть вклада малых частиц в поверхности больших частиц. Однако для того, чтобы иметь место последовательные обратные эффекты и разъяснять наблюдения, необходимо учитывать популяцию мелких частиц.

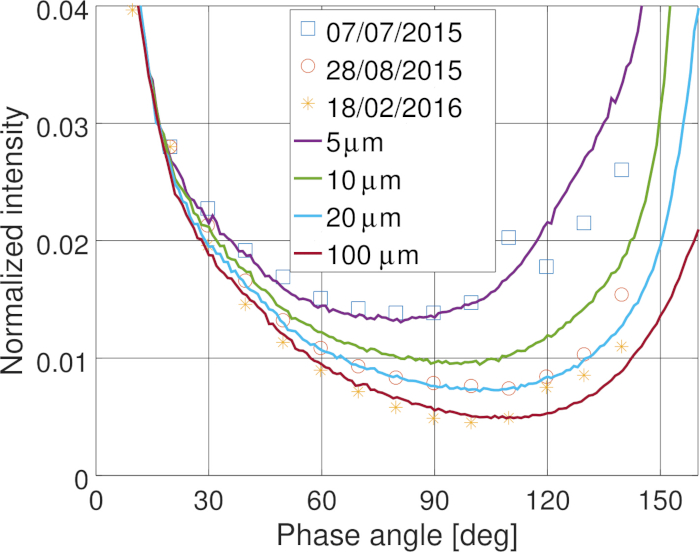

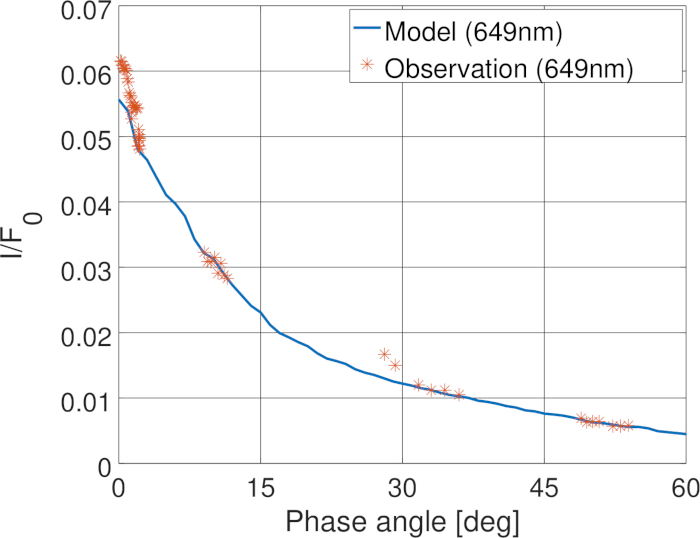

Миссия Европейского космического агентства (ЕКА) Rosetta к комете 67P/Чурюмова-Герасименко предоставила возможность измерить фотометрическую фазовую функцию комы и ядра на широком фазовом диапазоне всего за несколько часов34. Измеренные функции фазы комы показывают сильное изменение времени и локального положения космического аппарата. Функция фазы комы была успешно смоделирована20 с моделью частицы, состоящей из субмикрометрового размера органических и силикатных частиц с использованием численных методов (шаги 5 и 2), как показано на рисунке 12. Результаты показывают, что распределение размера пыли варьируется в коме из-за активности кометы и динамической эволюции пыли. Моделируя рассеяние на 1-километровый объект размером 1 км, поверхность которого покрыта частицами пыли, мы показали, что рассеяние ядром кометы доминирует с тем же типом частиц, которые также доминируют рассеяния в коме (Рисунок 13).

Рисунок 1: Астероид (4) Веста (слева) и комета 67P/Чурюмова-Герасименко (справа) посетили миссию НАСА Dawn и миссию ЕКА "Розетта" соответственно. Фото: NASA/JPL/MPS/DLR/IDA/Бьорн Янссон (слева), ЕКА/Розетта/NAVCAM (справа). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 2: Легкий инструмент измерения рассеяния. Фото (см. выше) и верхний вид схематичный (см. ниже) показывая: (1) волоконно-связанный источник света с коллиматором, (2) фокусировочный объектив (необязательно), (3) фильтр bandpass для выбора длины волны, (4) регулируемая диафрагма для формирования пучка, (5) моторизованный линейный поляризатор, (6) высокоскоростная камера, (7) цель высокого увеличения, (8) акустический левитатор для захвата образца, (9) измерительная головка, состоящая из ИК-фильтра, моторизованный затвор, моторизованный линейный поляризатор и фотомультиплуаторная трубка (PMT), (10) моторизованная стадия вращения для регулировки угла головы измерения, (11) оптической плоской для отражения Френеля, (12) фильтра нейтральной плотности и (13) эталонного PMT для мониторинга интенсивности луча. Система разделена на три закрытых отсека для устранения рассеянного света. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 3: Воображаемый состав рефракционного индекса для говардита как функции длины волны. Воображаемый состав рефракционного Im(n) получен для минерала говардита следующим протоколом 3.1. Рефракционный индекс используется при моделировании рассеяния астероидов (4) Весты. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 4: Измерительный образец состоит из плотно упакованных сферических частиц SiO2. Образец был тщательно отполирован для того, чтобы получить почти сферическую форму, которая позволяет как для эффективных экспериментов рассеяния и численного моделирования. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 5: Функция фазы. Фазовые функции агрегата выборки, полученные в соответствии с экспериментальными протоколами 1 и числовым моделированием шага 2. Функции фазы нормализуются, чтобы придать единство при интеграции от 15,1 до 165,04 ". Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 6: Степень линейной поляризации. Как и на рисунке 5 по степени линейной поляризации для неполяризованного света инцидента -M12/M11 (в %). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 7: Деполяризация. Как и на рисунке 5 для деполяризации M22/M11. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 8: Абсолютный спектр отражения. Астероид (4) Веста моделируется и наблюдается абсолютное отражение спектра на 17,4-градусный угол фазы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 9: Функция фазы рассеяния P11 и степень линейной поляризации для неполяризованного света инцидента -P21/P11 в качестве функции угла рассеяния для элементов объема крупных частиц (красных) и мелких частиц (синий) в реголите астероида (4) Веста. Пунктирная линия указывает на гипотетическую функцию изотропной фазы (слева) и нулевой уровень поляризации (справа). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 10: Наблюдаемая (синяя) и смоделированные (красные) дискоинтегрированные яркости в масштабе величины, а также степень линейной поляризации для неполяризованного света инцидента в качестве функции фазы угол для астероида (4) Веста. Фотометрические и поляриметрические наблюдения ведутся в Герелсе (1967) и узлах малых тел Планетарной системы данных (http://pdssbn.astro.umd.edu/sbnhtml), соответственно. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 11: Степень линейной поляризации. Степень линейной поляризации астероида (4) Веста предсказала для больших фазовых углов на основе численного многоразового моделирования рассеяния. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 12: Моделированные и измеренные функции фотометрической фазы в коме кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Различия в измеренных фазовых функциях во времени можно объяснить различным распределением размеров пыли в коме. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 13: Фазовые функции. Моделированные и измеренные фазовые функции ядра кометы 67P. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Обсуждение

Экспериментальные, теоретические и вычислительные методы были представлены для рассеяния света дискретными случайными носителями частиц. Экспериментальные методы были использованы для проверки основных концепций в теоретических и вычислительных методов. Последние методы были успешно применены в интерпретации астрономических наблюдений астероида (4) Весты и кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

Экспериментальный рассечтометр опирается на ультрасонически контролируемую левитацию образцов, которая позволяет измерения меллер-матрицы для выборочного агрегата в желаемой ориентации. Агрегат может быть повторно использован в измерениях, так как можно сохранить агрегат после каждого набора измерений. Это первый случай, когда такие бесконтактные, неразрушающие измерения рассеяния проводятся на образце под полным контролем.

Теоретические и вычислительные методы опираются на так называемые некогерентные процессы рассеяния, поглощения и вымирания в случайных носителях. В то время как точные электромагнитные взаимодействия всегда происходят последовательно, в пределах бесконечной случайной среды после усреднения конфигурации, только бессвязные взаимодействия остаются между элементами объема частиц. В настоящей работе бессвязные взаимодействия между этими элементами точно учитываются с помощью уравнений Максвелла: после вычитания когерентных полей из полей в свободном пространстве, это некогерентные поля в пределах случайной среды, которые остаются. Обработка в настоящее время была сделана к своей полной строгости в что взаимодействия, также, как вымирание, рассеяние, и коэффициенты поглощения средств, выведены в рамках некогерентных взаимодействий. Кроме того, было показано, что учет когерентного воздействия поля на интерфейс между свободным пространством и случайной средой приводит к успешному общему лечению ограниченной случайной среды.

Применение теоретических и вычислительных методов было проиллюстрировано для экспериментальных измерений сферического агрегата сферического образца мм, состоящего из субмикроновых частиц SiO2. Приложение недвусмысленно показывает, что агрегат выборки должен состоять из распределения частиц с различными размерами, а не состоять из равновесных сферических частиц. Этот результат может иметь далеко идущие последствия для характеристики случайных носителей: вполне вероятно, что средства массовой информации значительно более сложны, чем то, что было выведено ранее с использованием современных методов характеристик.

Синоптическая интерпретация спектра для астероида (4) Веста через видимые и ближнего инфракрасного длины волн, а также фотометрические и поляриметрические кривые Весты на длине волны 0,45 мкм показывает, что целесообразно использовать численные методы в ограничении минеральных композиций, распределения размеров частиц, а также плотности объема реголита от удаленных астрономических наблюдений. Такие извлечения еще больше усиливаются одновременной интерпретацией кривых фотометрической фазы кометы 67P/Чурюмова-Герасименко относительно ее комы и ядра. Наконец, реалистичное моделирование кривой поляриметрической фазы 67P было получено20. Существуют значительные перспективы в будущем при применении нынешних методов в интерпретации наблюдений объектов Солнечной системы в целом.

Перспективы нынешнего комбинированного экспериментального и теоретического подхода имеются и на будущее. Поскольку очень трудно точно охарактеризовать случайные носители, состоящие из неоднородности в субволновой длине, контролируемые измерения Матрицы Мюллера могут предложить инструмент для получения информации о плотности объема и распределении размеров частиц в среды. Количественная инверсия этих физических параметров облегчается новыми численными методами.

Раскрытие информации

Авторам нечего раскрывать.

Благодарности

Исследование поддерживается ERC Расширенный Грант No 320773. Мы благодарим Лабораторию хронологии Финского музея естественной истории за помощь в характеристике образца.

Материалы

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| 10GL08 | Newport | Calcite polarizer | |

| 12X Zoom Body Tube 1-50487AD | Navitar | Microscope objective | |

| 43-412-000 | Edmund optics | Optical flat | |

| 8MPR16-1 | Standa | Motorized Polarizer Rotator | |

| 8MRB240-152-59D | Standa | Rotation stage | |

| 8SMC5-ETHERNET | Standa | Motor controller | |

| Digi-pas DWL3500XY | Digi-pas | Digital 2-axis level | |

| DMT 65-D25-HiDS | Owis | Optics rotation stage | |

| EQ-99 LDLS | Energetiq | Light source | |

| FL488-10 | Thorlabs | Laser line filter | |

| IBM 65-D0-35-HiDS | Owis | Motorized iris shutter | |

| LPVISE100-A | Thorlabs | Film polarizer | |

| microPMT H12403-01 | Hamamatsu | Photomultiplier tube | |

| NI PXIe-5171R | National Instruments | Digital oscilloscope | |

| NI PXIe-8880 | National Instruments | PXIe chassis | |

| Phantom v611 | Vision Research | High speed camera | |

| PS 10-32-DC | Owis | Motor controller | |

| RC08FC-P01 | Thorlabs | Fiber collimator | |

| SET-NDF-D22-G25 | Owis | Neutral density filter | |

| TIA60 | Thorlabs | PMT amplifier |

Ссылки

- Gehrels, T. Photometric studies of asteroids. V. The light-curve and phase function of 20 Massalia. Astrophysical Journal. 123, 331-338 (1956).

- Barabashev, N. P. . Astronomische Nachrichten. 217, 445 (1922).

- Lyot, B. Recherches sur la polarisation de la lumiere des planetes et de quelques substances terrestres. Annales de l’Observatoire de Paris. 8 (1), 1-161 (1956).

- Shkuratov, Y. G. Diffractional model of the brightness surge of complex structures. Kinematika i fizika nebesnyh tel. 4, 60-66 (1988).

- Shkuratov, Y. G. A new mechanism of the negative polarization of light scattered by the surfaces of atmosphereless celestial bodies. Astronomicheskii vestnik .23. , 176-180 (1989).

- Muinonen, K. Electromagnetic scattering by two interacting dipoles. Proceedings of the 1989 URSI Electromagnetic Theory Symposium. , 428-430 (1989).

- Muinonen, K. . Light Scattering by Inhomogeneous Media: Backward Enhancement and Reversal of Polarization. , (1990).

- Muinonen, K., Mishchenko, M. I., Dlugach, J. M., Zubko, E., Penttilä, A., Videen, G. Coherent backscattering numerically verified for a finite volume of spherical particles. Astrophysical Journal. 760, 118-128 (2012).

- Muinonen, K. Coherent backscattering of light by complex random media of spherical scatterers: Numerical solution. Waves in Random Media. 14, 365-388 (2004).

- Muñoz, O., Volten, H., de Haan, J. F., Vassen, W., Hovenier, J. W. Experimental determination of scattering matrices of olivine and Allende meteorite particles. Astronomy & Astrophysics. 360, 777-788 (2000).

- Sasse, C., Muinonen, K., Piironen, J., Dröse, G. Albedo measurements on single particles. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 55, 673-681 (1996).

- Gong, Z., Pan, Y. -. L., Videen, G., Wang, C. Optical trapping and manipulation of single particles in air: Principles, technical details, and applications. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 214, 94-119 (2018).

- Nieminen, T. A., du Preez-Wilkinson, N., Stilgoe, A. B., Loke, V. L. Y., Bui, A. A. M., Rubinsztein-Dunlop, H. Optical tweezers: Theory and modelling. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 146, 59-80 (2014).

- Herranen, J., Markkanen, J., Muinonen, K. Dynamics of interstellar dust particles in electromagnetic radiation fields: A numerical solution. Radio Science. 52 (8), 1016-1029 (2017).

- Maconi, G., et al. Non-destructive controlled single-particle light scattering measurement. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 204, 159-164 (2018).

- Muinonen, K., Markkanen, J., Väisänen, T., Peltoniemi, J., Penttilä, A. Multiple scattering of light in discrete random media using incoherent interactions. Optics Letters. 43, 683-686 (2018).

- Markkanen, J., Väisänen, T., Penttilä, A., Muinonen, K. Scattering and absorption in dense discrete random media of irregular particles. Optics Letters. 43, 2925-2928 (2018).

- Väisänen, T., Markkanen, J., Penttilä, A., Muinonen, K. Radiative transfer with reciprocal transactions: Numerical method and its implementation. Public Library of Science One (PLoS One). 14, e0210155 (2019).

- Martikainen, J., Penttilä, A., Gritsevich, M., Videen, G., Muinonen, K. Absolute spectral modelling of asteroid (4). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 483, 1952-1956 (2019).

- Markkanen, J., Agarwal, J., Väisänen, T., Penttilä, A., Muinonen, K. Interpretation of phase functions of the comet 67P/Churyumov-Gerasimenko measured by the OSIRIS instrument. Astrophysical Journal Letters. 868 (1), L16 (2018).

- Markkanen, J., Yuffa, A. J. Fast superposition T-matrix solution for clusters with arbitrarily-shaped constituent particles. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 189, 181-188 (2017).

- Markkanen, J., Ylä-Oijala, P. Numerical Comparison of Spectral Properties of Volume-Integral-Equation Formulations. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 178, 269-275 (2016).

- Lindqvist, H., Martikainen, J., Räbinä, J., Penttilä, A., Muinonen, K. Ray optics for absorbing particles with application to ice crystals at near-infrared wavelengths. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 217, 329-337 (2018).

- Martikainen, J., Penttilä, A., Gritsevich, M., Lindqvist, H., Muinonen, K. Spectral modeling of meteorites at UV-vis-NIR wavelengths. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 204, 144-151 (2018).

- Gor'kov, L. P. On the forces acting on a small particle in an acoustical field in an ideal fluid. Soviet Physics Doklady. 6, (1962).

- Reddy, V. Vesta Rotationally Resolved Near-Infrared Spectra V1.0. EAR-A-I0046-3-REDDYVESTA-V1.0. NASA Planetary Data System. , (2011).

- Tedesco, E. F., Noah, P. V., Noah, M., Price, S. D. IRAS Minor Planet Survey. IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0. NASA Planetary Data System. , (2004).

- Hicks, M. D., Buratti, B. J., Lawrence, K. J., Hillier, J., Li, J. -. Y., Vishnu Reddy, V., Schröder, S., Nathues, A., Hoffmann, M., Le Corre, L., Duffard, R., Zhao, H. -. B., Raymond, C., Russell, C., Roatsch, T., Jaumann, R., Rhoades, H., Mayes, D., Barajas, T., Truong, T. -. T., Foster, J., McAuley, A. Spectral diversity and photometric behavior of main-belt and near-Earth vestoids and (4) Vesta: A study in preparation for the Dawn encounter. Icarus. 235, 60-74 (2014).

- Weidling, R., Güttler, C., Blum, J. Free collisions in a micro-gravity many-particle experiment. I. Dust aggregate sticking at low velocities. Icarus. 218, 688-700 (2012).

- Blum, J., Beitz, E., Bukhari, M., Gundlach, B., Hagemann, J. -. H., Heißelmann, D., Kothe, S., Schräpler, R., von Borstel, I., Weidling, R. Laboratory drop towers for the experimental simulation of dust-aggregate collisions in the early solar system. Journal of Visualized Experiments (JoVE). (88), e51541 (2014).

- Poppe, T., Schräpler, R. Further experiments on collisional tribocharging of cosmic grains. Astronomy & Astrophysics. 438, 1-9 (2005).

- Reddy, V., Sanchez, J. A., Nathues, A., Moskovitz, N. A., Li, J. -. Y., Cloutis, E. A., Archer, K., Tucker, R. A., Gaffey, M. J., Mann, J. P., Sierks, H., Schade, U. Photometric spectral phase and temperature effects on Vesta and HED meteorites: Implications for Dawn mission. Icarus. 217, 153-168 (2012).

- Gehrels, T. Minor planets. I. The rotation of Vesta. Photometric studies of asteroids. Astronomical Journal. 72, 929-938 (1967).

- Bertini, I., La Forgia, F., Tubiana, C., Güttler, C., Fulle, M., Moreno, F., Frattin, E., Kovacs, G., Pajola, M., Sierks, H., Barbieri, C., Lamy, P., Rodrigo, R., Koschny, D., Rickman, H., Keller, H. U., Agarwal, J., A'Hearn, M. F., Barucci, M. A., Bertaux, J. -. L., Bodewits, D., Cremonese, G., Da Deppo, V., Davidsson, B., Debei, S., De Cecco, M., Drolshagen, E., Ferrari, S., Ferri, F., Fornasier, S., Gicquel, A., Groussin, O., Gutierrez, P. J., Hasselmann, P. H., Hviid, S. F., Ip, W. -. H., Jorda, L., Knollenberg, J., Kramm, J. R., Kührt, E., Küppers, M., Lara, L. M., Lazzarin, M., Lin, Z. -. Y., Lopez Moreno, J. J., Lucchetti, A., Marzari, F., Massironi, M., Mottola, S., Naletto, G., Oklay, N., Ott, T., Penasa, L., Thomas, N., Vincent, J. -. B. The scattering phase function of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko coma as seen from the Rosetta/OSIRIS instrument. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 469, 404-415 (2017).

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи

Запросить разрешениеСмотреть дополнительные статьи

This article has been published

Video Coming Soon

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены