Un abonnement à JoVE est nécessaire pour voir ce contenu. Connectez-vous ou commencez votre essai gratuit.

Method Article

Visualisation des récepteurs d’oestrogène dans les colons des souris atteints de la maladie de Crohn induite par le TNBS à l’aide de l’immunofluorescence

Dans cet article

Résumé

Le protocole présente un modèle murine TNBS-induit complet de Crohn' la maladie de s et des méthodes pour visualiser des récepteurs d’oestrogène par immunohistochemistry utilisant l’immunofluorescence des sections formelles-fixes de colon incorporées dans la paraffine.

Résumé

La maladie de Crohn est le type le plus diagnostiqué de maladie inflammatoire de l’intestin. L’inflammation chronique se développant dans l’intestin mène au désordre de périsphyse et aux dommages de la muqueuse intestinale et semble être associée à un risque accru de transformation néoplastique du côlon. L’accumulation de preuves indique que les œstrogènes et les récepteurs d’oestrogène affectent non seulement les tissus hormono-sensibles, mais aussi d’autres tissus non directement liés aux oestrogènes, tels que les poumons ou les colons. Ici, nous décrivons le protocole pour la coloration réussie d’immunofluorescence des récepteurs d’oestrogène dans le côlon obtenu d’un modèle murin de Crohn-induit de TNBS' la maladie de s. Un protocole détaillé pour l’induction de crohn' la maladie de s chez la souris et la préparation d’intestin est fourni aussi bien qu’une procédure immunohistochimique étape par étape utilisant des sections formelles-définies d’intestin paraffin-embedded. Les méthodes décrites sont non seulement utiles pour la détection des récepteurs d’oestrogène et l’étude de signalisation d’oestrogène in vivo mais peuvent également être appliquées pour d’autres protéines qui peuvent être impliquées dans le développement de la colite.

Introduction

Crohn' la maladie de s (CD) est une maladie inflammatoire d’entrailles (IBD) manifestée comme inflammation chronique d’intestin. L’étiologie du CD est mal comprise, mais il ya quelques facteurs majeurs qui semblent être responsables du développement de CD, y compris le microbiote intestinal, et des facteurs génétiques et environnementaux, tels que l’alimentation ou le stress1. Pour une meilleure compréhension de la pathogénie de la maladie de Crohn, plusieurs modèles d’inflammation intestinale ont été utilisés2,3,4,5,6,7. Dans cet article, nous présentons des résultats obtenus à partir d’un modèle de sulfonique de 2,4,6 trinitrobenzene (TNBS) induit de CD.

Il a été documenté que les oestrogènes sont capables de moduler l’inflammation intestinale chronique8,9,10,11,12. L’activité biologique des oestrogènes est médiatisée par les récepteurs cognate, parmi lesquels les récepteurs d’oestrogène nucléaire (ER), c’est-à-dire ERMD (gène ESR1) et ERMD (gène ESR2), ainsi que le récepteur d’oestrogène couplé à la protéine G, c’est-à-dire GPER (gène GPER1), appelé ERER 13,14. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le niveau des récepteurs d’oestrogène, mais seulement quelques-uns peuvent être utilisés pour les visualiser dans l’intestin.

L’immunohistochimie (IHC) est une méthode largement utilisée dans les études cliniques et fondamentales pour la détection de certains antigènes dans les cellules ou les tissus avec des anticorps fluorochrome-conjugués. IHC semble être une méthode importante dans la visualisation de la structure tissulaire, ainsi que dans l’identification et la localisation de protéines spécifiques, qui peuvent être cruciales pour comprendre le développement de la colite. Ici, nous présentons un protocole complet et validé pour la visualisation immunohistochimique des récepteurs d’oestrogène dans l’intestin utilisant l’immunofluorescence.

Protocole

Des études sur les animaux ont été menées avec le consentement du Comité local d’éthique (28/29/2016) conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010, ainsi que des recommandations institutionnelles.

1. Modèle murin induit par TNBS de la maladie de Crohn

REMARQUE : Ce protocole utilise des souris BALB/C mâles pesant 25-28 g. Les animaux sont logés à une température constante (22-24 oC) et, humidité relative 55 à 5%, et maintenus dans un cycle léger/obscurité de 12 h avec un accès gratuit aux granulés standard et à l’eau du robinet ad libitum.

- Placer la souris dans la chambre d’induction et fermer le couvercle fermement. Anesthésiez brièvement la souris avec l’isoflurane (25% O2 avec un débit O2 à 1,5-2 L/min).

REMARQUE : Le taux respiratoire doit rester rythmé et plus lent que la normale et ne doit pas changer en réponse à un stimulus nocif. - Inculquez 4 mg de TNBS dans 0,1 ml d’éthanol de 30 % dans 0,9 % de NaCl ou 0,1 mL de 30 % d’éthanol dans 0,9 % de NaCl en tant que véhicule contrôlant le côlon dans le côlon par un cathéter.

REMARQUE : Le cathéter doit être soigneusement introduit environ 3 cm dans l’anus. - Surveillez la souris quotidiennement du deuxième au huitième jour pour obtenir des paramètres cliniques, y compris le poids corporel, les saignements rectales, la consistance des selles et la mortalité.

- Le huitième jour, euthanasiez la souris par dislocation cervicale.

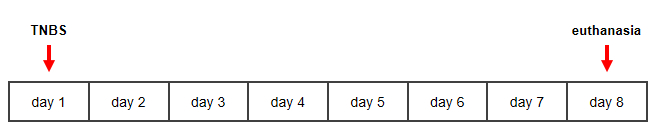

Figure 1 : Chronologie du modèle murin induit par TNBS de la maladie de Crohn. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

2. Séparation et évaluation macroscopique du côlon

REMARQUE : Un jour avant la séparation du côlon, diluer 100 l d’antibiotique dans 1 ml de tampon de phosphate saline (PBS) et laisser à 4 oC pendant la nuit.

- Nettoyer la peau sur l’abdomen à l’aide de 75% d’éthanol et de gaze stérile.

- Couper la paroi abdominale du sternum à l’anus à l’aide de ciseaux stériles et de pinces à épile.

- Couper le côlon aussi près que possible de l’anus et du cecum.

- Déposer le côlon sur le plat Petri. Couper le côlon le long de l’anus dans l’extrémité de ccum. Nettoyer et laver le côlon 2-4 fois dans la solution antibiotique-PBS froide.

- Effectuez une évaluation macroscopique à l’aide d’un étrier selon le tableau 1.

REMARQUE : L’adhérencetissulaire et l’érythème/hémorragie,le sang fécal etla diarrhée font l’objet d’une évaluation visuelle.# * L’adhérence tissulaire évalue à l’aide d’une échelle de trois points (0 : colon sans adhérence tissulaire, 1 : côlon avec l’adhérence modérée de tissu, 2 : côlon avec adhérence étendue de tissu); -basé sur l’absence (0) ou la présence (1) de l’érythème/hémorragie, du sang fécal et de la diarrhée.

| Adhésion* | Érythème/ hémorragie# | Sang fécal# | Diarrhée# | Longueur de l’ulcère | Épaisseur du côlon | Longueur de colon |

| points (0 à 2) | points (0 à 1) | points (0 à 1) | points (0 à 1) | cm/points | mm/points | cm/points |

| 0 - absent | 0 - absent | 0 - absent | 0 - absent | 0,5 cm à 0,5 point | n mm et n points | 0 - lt;10% plus court que le contrôle |

| 1 - modéré | 1 - présent | 1 - présent | 0.5 - selles légères/lâches | 1 - de 10 à 20% plus court que le contrôle | ||

| 2 - présent | 1 - présent | 2 - plus de 20% plus court que le contrôle |

Tableau 1 : Notation macroscopique de l’intestin des souris avec le modèle TNBS-induit de la maladie de Crohn.

- Convertir la longueur de l’ulcère en centimètres en échelle de point, c’est-à-dire que tous les 0,5 cm d’ulcère sont comptés comme 0,5 point. Convertir l’épaisseur du côlon en millimètres à une échelle de point, c’est-à-dire, chaque n mm correspond à n points.

- Convertir la longueur du côlon en centimètres sur une échelle de trois points. La longueur du côlon obtenue de chaque souris atteinte de la maladie de Crohn induite par le TNBS est évaluée par rapport à la longueur moyenne du côlon pour le groupe témoin (0 : 'lt;10% plus courte que le contrôle, 1: de 10 à 20% plus courte que le contrôle, 2: plus de 20% plus courte que le contrôle).

- Calculez le score macroscopique total en fonction de l’équation : score macroscopique total , adhérence (points) , érythème/hémorragie (points) - sang fécal (points) , diarrhée (points) - longueur d’ulcère (points) - épaisseur du côlon (points) et longueur du côlon (points).

3. Préparation de l’échantillon de colon

- Couper le côlon en fragments de 1-2 cm et les placer sur une éponge dans une cassette histologique correctement étiquetée.

REMARQUE : Les éponges pour les cassettes histologiques empêchent le pliage du côlon pendant la déshydratation et l’incubation dans la paraffine liquide. - Placer le fragment de côlon dans 4% de formaldéhyde et incuber pendant au moins 24 h à 4 oC.

- Préparer et programmer le processeur tissulaire pour 1 h d’incubation dans 50%, 70%, 90%, 95%, 100% d’éthanol, xylène/100% d’éthanol (1:1; v/v), et xylène seulement, ainsi que pour au moins 3 h d’incubation dans la paraffine liquide.

REMARQUE : La déshydratation doit être effectuée dans des concentrations croissantes d’éthanol et de xylène, mais la concentration d’éthanol peut être modifiée. Le mélange de xylène/éthanol est recommandé mais pas nécessaire. - Transférer le fragment de côlon dans une boîte histologique et placer dans le processeur de tissu préprogrammé.

- Exécutez le processeur de tissu.

- Après les étapes d’incubation, placez le fragment de côlon dans un moule en métal de sorte que les deux extrémités du côlon soient en position verticale et remplissent un tiers du moule avec la paraffine liquide.

- Placer le moule dans la zone de refroidissement (-5 oC) pendant quelques secondes, puis déplacer le moule vers la zone de réchauffement (70 oC). Placer dans la partie inférieure de la boîte histologique et couvrir le fragment de côlon entier avec de la paraffine liquide.

- Laisser le moule métallique avec le fragment de côlon dans la paraffine pendant quelques minutes dans la zone de refroidissement. Retirer le moule métallique du bloc de paraffine et incuber pendant au moins 24 h à 4 oC.

- Retirez l’excès de paraffine du bloc et insérez-le dans une microtome rotative entièrement automatisée.

REMARQUE : Le bloc de paraffine peut être stocké à -20 oC pendant quelques minutes avant cette étape. - Couper le fragment de côlon en sections de 5 m.

- Transférer la section du côlon dans un bain d’eau préchauffé à 40 oC.

- Utilisez la glissière en verre étiquetée pour retirer la section du côlon du bain d’eau.

REMARQUE : Les sections du côlon flottent sur l’eau. Placez la glissière en verre étiquetée dans l’eau sous la section du côlon et retirez soigneusement la glissière en verre. - Laisser la lame de verre 24 h à température ambiante. Pour un stockage à long terme, maintenez la glissière en verre à 4 oC après 24 h d’incubation à température ambiante.

4. Immunohistochemistry avec coloration d’immunofluorescence

REMARQUE : Ne laissez pas sécher la section du côlon à n’importe quelle étape pendant la procédure.

- Retirer la paraffine en incuber la lame de verre dans le xylène pendant 5 min. Répétez cette étape trois fois.

- Placer la lame de verre dans du xylène/100% d’éthanol (1:1; v/v) pendant 5 min. Répétez cette étape trois fois.

- Réhydratrant la section du côlon dans une série de concentrations décroissantes d’éthanol, c’est-à-dire 70 %, 50 %, 30 % et 10 % d’éthanol pendant 5 min. Répétez chaque étape trois fois.

- Rincer la glissière de verre sous l’eau courante pendant 5 min.

- Préchauffer le tampon antigène (10 mM de sodium citrate; 0,05% Tween 20, pH 6.0) à 95-98 oC et chauffer la glissière en verre en solution bouillante de récupération d’antigène pendant 10 min.

REMARQUE : L’étape de récupération d’antigène est facultative mais recommandée. La solution de démasquage doit être optimisée en fonction de l’anticorps utilisé dans l’expérience. - Dessinez un cercle autour de la section du côlon à l’aide d’un stylo hydrophobe.

REMARQUE : Cette étape est facultative mais recommandée. Le stylo hydrophobe empêche les déchets de réactifs en gardant le liquide mis en commun dans un petit volume à l’intérieur marqué le cercle. - Incuber la section dans 3% solution d’eau de peroxidase d’hydrogène pendant 10 min.

- Laver en solution de lavage (50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 0,05% Tween 20) pour 5 min.

- Incubate dans la solution de blocage (sérum de chèvre normal de 5 % ; 50 mM Tris-HCl, pH 7,4 ; 150 mM NaCl; 0,05 % Triton X-100) pour 1 h à température ambiante.

REMARQUE : Dans la solution de blocage, le sérum normal doit provenre de la même espèce que l’anticorps secondaire. Dans les étapes où l’incubation est nécessaire, placez la glissière de verre dans une chambre d’humidité pour empêcher l’évaporation excessive. - Retirez la solution de blocage et ajoutez 20-50 l d’anticorps primaires contre ER, ER OU GPER dilué dans l’albumine de sérum bovin de 1% avec 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Triton X-100.

REMARQUE : Les dilutions recommandées des anticorps primaires sont indiquées dans le tableau 2.

| Type d’anticorps | Anticorps contre | Clonalité | Espèces hôtes | Réactivité des espèces | Dilution |

| Primaire | ER | Polyclonaux | Lapin | Humain | 1:100 |

| Souris | |||||

| Tortue | |||||

| Capybara | |||||

| ER | Polyclonaux | Lapin | Humain | ||

| Singe | |||||

| Rat | |||||

| Souris | |||||

| mouton | |||||

| Porc | |||||

| GPER GPER | Polyclonaux | Lapin | Humain | ||

| Rat | |||||

| Souris | |||||

| Secondaire | DyLight 650 Annonces | Polyclonaux | Chèvre | Lapin | 1:250 |

Tableau 2 : Caractéristiques des anticorps.

- Incubate avec anticorps primaires pendant la nuit à 4 oC dans l’obscurité.

- Retirez la solution d’anticorps et lavez-vous dans la solution de lavage (50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 0,05% Tween 20) pendant 5 min. Répétez cette étape trois fois.

- Ajouter 20-50 l d’anticorps secondaires DyLight 650 dilué dans 1% albumin de sérum bovin (contenant 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Triton X-100). Incubate avec anticorps secondaires conjugués avec colorant pendant 1 h à température ambiante dans l’obscurité.

REMARQUE : La dilution recommandée de l’anticorps secondaire est indiquée dans le tableau 2. - Retirez la solution d’anticorps et lavez-vous dans la solution de lavage (50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Tween 20) pendant 5 min. Répétez cette étape trois fois.

- Ajouter 2% DiOC6(3) dilué en 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl et incubate pendant 10 min à température ambiante dans l’obscurité.

- Retirez la solution et lavez-vous dans la solution de lavage (50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05% Tween 20) pendant 5 min. Répétez cette étape trois fois.

- Ajouter quelques gouttes de liquide à base de glycérol avec DAPI directement sur la section du côlon et couvrir soigneusement avec une glissière de couverture. Incuber la section du côlon pour au moins 24 h à 4 oC.

REMARQUE : Évitez les bulles d’air lorsque vous recouvrez le tissu avec la glissière de couverture. - Analyser la section du côlon sous microscope confocal avec des objectifs 20x ou 63x et l’immersion d’huile à l’aide de logiciels dédiés.

REMARQUE : Le tableau 3 énumère les caractéristiques des fluorochromes utilisés dans cette étude.

| Type fluorochome | Longueur d’onde (nm) | Colorant | |

| L’excitation | Émission | ||

| Dapi | 405 | 460 – 480 | Bleu |

| DiOC6 (3) | 485 | 538 – 595 | Vert |

| DyLight 650 Annonces | 654 | 660 – 680 | Rouge |

Tableau 3 : Caractéristiques des fluorochromes.

Résultats

Caractéristiques macroscopiques des colons chez les souris atteintes de la maladie de Crohn induite par TNBS

Des images représentatives des colons prélevés sur le contrôle et des souris traitées par TNBS sont montrées dans la figure 2. Chez les souris avec un modèle TNBS-induit de la maladie de Crohn, la longueur du côlon est réduite tandis que la largeur du côlon est augmentée.

Discussion

Il existe de nombreux modèles animaux pour l’examen de pathophysiologie des MII, y compris les modèles génétiques, immunologiques ou spontanés, ainsi que les modèles chimiquement induits15. Parmi les plusieurs types de modèles animaux de colite, les modèles induits chimiquement tels que le modèle induit par TNBS décrit dans ce protocole, sont relativement peu coûteux et faciles à obtenir. Le modèle murine TNBS-induit de la colite a plusieurs symptômes cliniques liés à la base pat...

Déclarations de divulgation

Les auteurs n’ont rien à divulguer.

Remerciements

Les travaux ont été publiés grâce au soutien financier des autorités de l’Université de Lodz : vice-recteur à la recherche scientifique, vice-recteur à la coopération nationale et internationale et doyen de la Faculté de biologie et de protection de l’environnement. Damian Jacenik a été soutenu par des subventions (2017/24/T/NZ5/00045 et 2015/17/N/NZ5/00336) du Centre national des sciences, en Pologne.

matériels

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| Animals | |||

| BALB/C mice | University of Lodz | NA | |

| Equipment | |||

| Caliper | VWR | 62379-531 | |

| Cardboard block | NA | NA | |

| Confocal microscope - TCS SP8 | Leica Biosystems | NA | |

| Fully automated rotary microtome - RM2255 | Leica Biosystems | NA | |

| Glass slide | Thermo Scientific | J1800BMNT | |

| Heated Paraffin Embedding Module - EG1150 H | Leica Biosystems | NA | |

| Histological box | Marfour | LN.138747 | |

| Hydrophobic pen | Sigma-Aldrich | Z377821 | |

| Laboratory balance | Radwag | WL-104-0048 | |

| LAS X software | Leica Biosystems | NA | |

| Metal mold | Marfour | CP.5105 | |

| Sterile gauze | NA | NA | |

| Sterile scissor | NA | NA | |

| Sterile tweezer | NA | NA | |

| Tissue processor - TP1020 | Leica Biosystems | NA | |

| Reagents | |||

| 2, 4, 6-trinitrobenzene sulfonic acid | Sigma-Aldrich | 92822 | |

| Bovine serum albumin | Sigma-Aldrich | A3294 | |

| DiOC6 (3) | Sigma-Aldrich | 318426 | |

| DyLight 650 secondary antibody | Abcam | ab96886 | |

| ERα primary antibody | Abcam | ab75635 | |

| ERβ primary antibody | Abcam | ab3576 | |

| Ethanol | Avantor Performance Materials Poland | 396480111 | |

| Formaldehyde | Avantor Performance Materials Poland | 432173111 | |

| GPER primary antibody | Abcam | ab39742 | |

| Hydrochloric acid | Avantor Performance Materials Poland | 575283421 | |

| Hydrogen peroxidase | Avantor Performance Materials Poland | 885193111 | |

| isoflurane (forane) | Baxter | 1001936040 | |

| Normal goat serum | Gibco | 16210064 | |

| Paraffin | Leica Biosystems | 39602012 | |

| Petrie dish | Nest Scientific | 705001 | |

| Phosphate buffer saline | Sigma-Aldrich | P3813 | |

| Physiological saline | Sigma-Aldrich | 7982 | |

| Primocin (antibiotic) | Invitrogen | ant-pm-1 | |

| ProLong Diamond Antifage Mountant with DAPI (glycerol-based liquid with DAPI) | Invitrogen | P36971 | |

| Sodium chloride | Chempur | WE/231-598-3 | |

| Sodium citrate | Avantor Performance Materials Poland | 795780429 | |

| Tris | Avantor Performance Materials Poland | 853470115 | |

| Triton X-100 | Sigma-Aldrich | T8787 | |

| Tween 20 | Sigma-Aldrich | P9416 | |

| Xylene | Avantor Performance Materials Poland | BA0860119 |

Références

- Zhang, Y. Z., Li, Y. Y. Inflammatory bowel disease: pathogenesis. World Journal of Gastroenterology. 20 (1), 91-99 (2014).

- Morris, G. P., et al. Hapten-induced model of chronic inflammation and ulceration in the rat colon. Gastroenterology. 96 (3), 795-803 (1989).

- Okayasu, I., et al. A novel method in the induction of reliable experimental acute and chronic ulcerative colitis in mice. Gastroenterology. 98 (3), 694-702 (1990).

- Boirivant, M., Fuss, I. J., Chu, A., Strober, W. Oxazolone colitis: a murine model of T helper cell type 2 colitis treatable with antibodies to interleukin 4. Journal of Experimental Medicine. 188 (10), 1929-1939 (1998).

- Morrissey, P. J., Charrier, K., Braddy, S., Liggitt, D., Watson, J. D. CD4+ T cells that express high levels of CD45RB induce wasting disease when transferred into congenic severe combined immunodeficient mice. Disease development is prevented by cotransfer of purified CD4+ T cells. Journal of Experimental Medicine. 178 (1), 237-244 (1993).

- Kühn, R., Löhler, J., Rennick, D., Rajewsky, K., Müller, W. Interleukin-10-deficient mice develop chronic enterocolitis. Cell. 75 (2), 263-274 (1993).

- Sundberg, J. P., Elson, C. O., Bedigian, H., Birkenmeier, E. H. Spontaneous, heritable colitis in a new substrain of C3H/HeJ mice. Gastroenterology. 107 (6), 1726-1735 (1994).

- Harnish, D. C., et al. Beneficial effects of estrogen treatment in the HLA-B27 transgenic rat model of inflammatory bowel disease. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. 286 (1), 118-125 (2004).

- Pierdominici, M., et al. Linking estrogen receptor β expression with inflammatory bowel disease activity. Oncotarget. 6 (38), 40443-40451 (2015).

- Włodarczyk, M., et al. G protein-coupled receptor 30 (GPR30) expression pattern in inflammatory bowel disease patients suggests its key role in the inflammatory process. A preliminary study. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 26 (1), 29-35 (2017).

- Mohammad, I., et al. Estrogen receptor α contributes to T cell-mediated autoimmune inflammation by promoting T cell activation and proliferation. Science Signaling. 11 (526), eaap9415 (2018).

- Jacenik, D., et al. G protein-coupled estrogen receptor mediates anti-inflammatory action in Crohn's disease. Scientific Reports. 9 (1), 6749 (2019).

- Prossnitz, E. R., Barton, M. The G protein-coupled estrogen receptor GPER in health and disease. Nature Review Endocrinology. 7 (12), 715-726 (2011).

- Yaşar, P., Ayaz, G., User, S. D., Güpür, G., Muyan, M. Molecular mechanisms of estrogen-estrogen receptor signaling. Reproductive Medicine and Biology. 16 (1), 4-20 (2016).

- Pizarro, T. T., Arseneau, K. O., Bamias, G., Cominelli, F. Mouse models for the study of Crohn's disease. Trends in Molecular Medicine. 9 (5), 218-222 (2003).

- Neurath, M. F., Fuss, I., Kelsall, B. L., Stüber, E., Strober, W. Antibodies to interleukin 12 abrogate established experimental colitis in mice. Journal of Experimental Medicine. 182 (5), 1281-1290 (1995).

- Ikeda, M., et al. Simvastatin attenuates trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis, but not oxazalone-induced colitis. Digestive Diseases and Sciences. 53 (7), 1869-1875 (2007).

- Thavarajah, R., Mudimbaimannar, V. K., Elizabeth, J., Rao, U. K., Ranganathan, K. Chemical and physical basics of routine formaldehyde fixation. Journal of Oral Maxillofacial Pathology. 16 (3), 400-405 (2012).

Réimpressions et Autorisations

Demande d’autorisation pour utiliser le texte ou les figures de cet article JoVE

Demande d’autorisationThis article has been published

Video Coming Soon